Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Название:Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-75699-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии краткое содержание

Уже первое путешествие выдвинуло генерал-майора Михаила Васильевича Певцова (1843—1902) в число выдающихся исследователей Центральной Азии. Многие места Алтая и Джунгарской Гоби, в которых до Певцова не бывал ни один из путешественников, его экспедицией были превосходно описаны и тщательно нанесены на карту.

В свою первую экспедицию М. В. Певцов отправился в 1876 году. Объектом исследования стала Джунгария – степной регион на северо-западе Китая. Итоги путешествия, опубликованные в «Путевых очерках Джунгарии», сразу же выдвинули С. В. Певцова в число ведущих исследователей Центральной Азии. «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» – результат второй экспедиции Певцова, предпринятой в 1878—1879 гг. А через десять лет, после скоропостижной смерти Н. М. Пржевальского, Русское географическое общество назначило Певцова начальником Тибетской экспедиции.

Двенадцать лет жизни, почти 20 тысяч пройденных километров, бесчисленное множество географических, геологических, этнографических открытий, уникальные коллекции, включавшие более 10 тысяч образцов флоры и фауны посещенных путешественником мест, – об этом и о многом другом рассказывает в своих книгах выдающийся российских первопроходец. Северный Китай, Восточная Монголия, Кашгария, Джунгария – этим краям вполне подходит эпитет «бескрайние», но они совсем не «бесплодные» и уж никак не «безынтересные».

Результаты экспедиций Певцова были настолько впечатляющими, что сразу вошли в золотой фонд мировой географической науки. Заслуги путешественника были отмечены высшими наградами Русского географического общества и императорской фамилии. Именно М. В. Певцову было доверено проводить реальную государственную границу России с Китаем в к востоку от озера Зайсан.

В это издание вошли описания всех исследовательских маршрутов Певцова: «Путевые очерки Джунгарии», «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» и «Труды Тибетской экспедиции 1889—1890 гг.»

Электронная публикация трудов М. В. Певцова включает все тексты бумажной книги, комментарии, базовый иллюстративный материал, а также фотографии и карты. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 200 иллюстраций, в том числе архивных. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Пустынная долина пересекается сухими руслами, направляющимися с северного окраинного хребта Аргый в сухое ложе помянутой речки. В сумерки мы вступили в узкую долину этого хребта и остановились на ночлег среди пустынных сопок, почти вовсе лишенных растительности. Южный склон хребта Аргый, подобно такому же склону Кара-кысыл-таг, очень отлог и слагается из сопок.

От ночлежного места экспедиция поднималась постепенно на хребет по узкой извилистой долине и миновала пикет Узьме-дянь, на который воду привозят за 7 верст из источника.

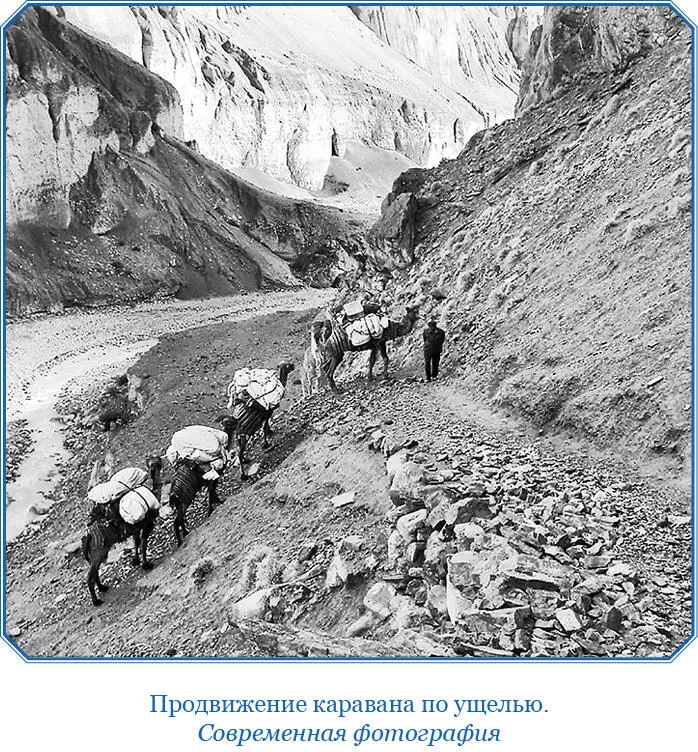

От пикета дорога извивается между пустынными сопками и почти незаметно восходит на весьма плоский гребень хребта Аргый. Спуск с него на север сначала тоже очень отлог, потом становится круче, а узкая долина, по которой направляется дорога, все глубже врезается в горы, переходя наконец в ущелье. Боковые же холмы превращаются в высокие скалистые массивы, почти повсюду обнаженные и угрюмые. В этих пустынных горах должны, однако, встречаться, хотя изредка, источники и растительность, иначе в них не могли бы жить горные бараны, которых мы неоднократно замечали на соседних скалах. Один из них – великолепный самец (Ovis Polii) – пал от пули нашего препаратора.

В 12 верстах от вершины перевала мы достигли весьма глубокой и мрачной части ущелья, в которой расположен почтовый пикет Ага-булак, приютившийся под скалой, близ источника. В этой мертвой теснине, в которую едва проникают солнечные лучи, мы остановились на ночлег. Отвесные, угрюмые скалы темного цвета, усиливающие еще более вечный сумрак теснины, придают ей невыразимо печальный характер. Слабые звуки раздаются в ней резким эхом, а сильные оглушают.

От пикета мы шли около версты в полутьме по мрачному коридору, имеющему от 3 до 5 сажен ширины, с отвесными стенами до 50 сажен высоты. Со дна его, сплошь усеянного камнем, видна только узкая полоска небесного свода. Далее к северу мрачная теснина постепенно расширяется, и взорам путника открываются понемногу все более обширные ландшафты. Падение теснины, достигающее на первых 2 верстах от пикета приблизительно 5 сажен на 100, становится меньше; вместе с тем уменьшается высота окрестных гор, и в ущелье начинают входить побочные теснины.

С 13-й версты оно значительно расширяется; окрестные горы становятся ниже, и на них появляются песчаные наносы с севера; а дно ущелья из каменистого переходит в песчаное. Пройдя 15 верст, мы остановились на ночлег в долине, на берегу ручья, выходящего немного выше на поверхность.

Спускаясь от ночлежного места довольно быстро по пустынной долине, экспедиция в 4 верстах от него миновала пикет Су-баши, расположенный немного ниже северного подножья хребта Аргый. Этот весьма широкий хребет, простирающийся в восточно-западном направлении и носящий на востоке название Чоль-таг, во многом аналогичен с пересеченным нами ранее тоже пустынным хребтом Кара-кысыл-таг. Южные склоны обоих хребтов, состоящие из тесного строя мелких куполообразных гор, отлоги, а северные, слагающиеся из грандиозных горных массивов, несравненно круче южных и изборождены сумрачными ущельями, которые в особенности глубоки в северном склоне хребта Аргый.

Миновав почтовый пикет Су-баши, караван поднялся из долины на плоское предгорье хребта, покрытое изредка отдельными высотами, и направился к северо-востоку. По этому предгорью, имеющему значительное падение, мы быстро спускались до самого оазиса Токсун.

В центральной части оазиса, на берегу широкого арыка, мы разбили лагерь для дневки. Геолог экспедиции К. И. Богданович в час пополудни сделал наблюдение по термобарометру, показавшему совершенно неожиданно температуру кипения воды 100,35 °С, что нас очень изумило. Основываясь на этом и показаниях барометра, мы пришли к заключению, что спустились, по всей вероятности, в отрицательную низменность, притом совершенно неожиданно. Впоследствии вычисление высоты оазиса Токсун, определенной из четырех наблюдений, показало, что он действительно лежит на 50 метров, или на 164 фута, ниже уровня океана [82].

К этому следует добавить, что оазис Токсун, в котором мы делали наблюдения, занимает не самую углубленную местность котловины, а возвышается над этой местностью, вероятно, не менее нескольких десятков футов. Действительно, через селение Токсун протекает речка Сунын-баши, имеющая довольно быстрое течение, и теряется, по рассказам туземцев, верстах в 50 к востоку от того места, где мы стояли, в обширной плоской впадине, называемой Асса.

Эта солончаковая впадина, простирающаяся до 60 верст в длину и до 30 в ширину, представляет, по всей вероятности, дно обширного высохшего озера, покрытое местами смешанным лесом из тополя и ильма, зарослями кустарников и камыша, местами обнаженными песчаными буграми. Летом в ней господствуют невыносимые жары, и она остается в это время года необитаемой, а зимой пасутся многочисленные стада овец, принадлежащие жителям соседних селений Токсун и Люкчун.

После того как мы убедились в существовании в этой местности весьма глубокой впадины, для нас стали понятными уверения туземцев многих отдаленных от нее пунктов Кашгарии и Джунгарии, что самые сильные жары в этой части Центральной Азии бывают в Турфанском округе. Результаты наших барометрических наблюдений в Токсуне подтверждают господствующее убеждение туземцев о чрезмерном летнем зное в Турфанском округе [83].

Обширная междугорная котловина, в которой находятся город Турфан и многолюдные селения – Люкчун, Пичан и Токсун, окаймлена с севера второстепенным кряжем Тянь-Шаня – Джаргезом, а с запада – главным хребтом этой системы, представляющим на пути из Токсуна в Урумчи плоское поднятие, увенчанное по гребню низким, насажденным кряжем. С юга описываемую котловину окаймляют восточный отрог Тянь-Шаня Аргый, называемый в восточной части Чоль-таг.

Северный склон этого весьма широкого отрога несравненно круче южного и прорезан мрачными ущельями, а гребень его, возвышающийся весьма немного над южной пустынной равниной, поднимается очень высоко над дном описываемой котловины. По свидетельству туземцев, хребет Чоль-таг в восточном направлении постепенно понижается и оканчивается в 4 днях пути на юго-восток от Пичана близ селения Чиктын. В 6 днях пути от Токсуна в том же направлении с ним сочленяется хребет Синьир, подходящий к нему с юго-запада.

Наконец с восточной стороны котловина замыкается невысоким северо-восточным отрогом Чоль-тага, примыкающим к Тянь-Шаню.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: