Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Название:Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-75699-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Певцов - Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии краткое содержание

Уже первое путешествие выдвинуло генерал-майора Михаила Васильевича Певцова (1843—1902) в число выдающихся исследователей Центральной Азии. Многие места Алтая и Джунгарской Гоби, в которых до Певцова не бывал ни один из путешественников, его экспедицией были превосходно описаны и тщательно нанесены на карту.

В свою первую экспедицию М. В. Певцов отправился в 1876 году. Объектом исследования стала Джунгария – степной регион на северо-западе Китая. Итоги путешествия, опубликованные в «Путевых очерках Джунгарии», сразу же выдвинули С. В. Певцова в число ведущих исследователей Центральной Азии. «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» – результат второй экспедиции Певцова, предпринятой в 1878—1879 гг. А через десять лет, после скоропостижной смерти Н. М. Пржевальского, Русское географическое общество назначило Певцова начальником Тибетской экспедиции.

Двенадцать лет жизни, почти 20 тысяч пройденных километров, бесчисленное множество географических, геологических, этнографических открытий, уникальные коллекции, включавшие более 10 тысяч образцов флоры и фауны посещенных путешественником мест, – об этом и о многом другом рассказывает в своих книгах выдающийся российских первопроходец. Северный Китай, Восточная Монголия, Кашгария, Джунгария – этим краям вполне подходит эпитет «бескрайние», но они совсем не «бесплодные» и уж никак не «безынтересные».

Результаты экспедиций Певцова были настолько впечатляющими, что сразу вошли в золотой фонд мировой географической науки. Заслуги путешественника были отмечены высшими наградами Русского географического общества и императорской фамилии. Именно М. В. Певцову было доверено проводить реальную государственную границу России с Китаем в к востоку от озера Зайсан.

В это издание вошли описания всех исследовательских маршрутов Певцова: «Путевые очерки Джунгарии», «Очерки путешествия по Монголии и северным провинциям внутреннего Китая» и «Труды Тибетской экспедиции 1889—1890 гг.»

Электронная публикация трудов М. В. Певцова включает все тексты бумажной книги, комментарии, базовый иллюстративный материал, а также фотографии и карты. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Бумажное издание богато оформлено: в нем более 200 иллюстраций, в том числе архивных. Издание напечатано на прекрасной офсетной бумаге. По богатству и разнообразию иллюстративного материала книги подарочной серии «Великие путешественники» не уступают художественным альбомам. Издания серии станут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, будут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Алтай. Монголия. Китай. Тибет. Путешествия в Центральной Азии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

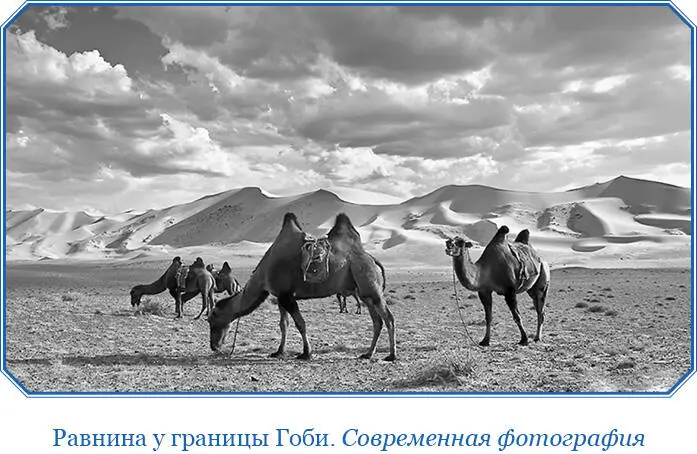

От урочища Хор-мусу мы шли по волнообразной равнине, которая по мере движения к юго-востоку становилась более и более открытой. Пустынный кряж Хор-мусу тянется к югу от дороги и скоро оканчивается. В 27 верстах от названного урочища пересекли значительную речку Онги-гол, или Онгиин-гол, текущую среди пустыни. Долина ее, простирающаяся до 2 верст в ширину, окаймлена довольно высокими берегами и представляет хорошие пастбища.

В ней много луговых пространств, зарослей злака дэрису и кустарников. Онгиин-гол получает начало в юго-восточной оконечности Хангая, из гор Ацзарга, и впадает в соленое озеро Улан-нор, лежащее близ подошвы Южного Алтая. Это озеро имеет около 35 верст в окружности. Мы перешли речку Онгиин-гол по льду верстах в сорока выше ее устья. Длина Онгиин-гола должна быть с лишком 200 верст, и большая часть течения этой речки принадлежит пустыне, которую она оживляет.

К северу от места переправы, верстах в сорока, вздымается на левом берегу Онгиин-гола отдельный, насажденный кряж Дэлгэр-Хангай. Он тянется в восточно-западном направлении верст на пятьдесят и, по свидетельству монголов, дает начало нескольким ручьям, впадающим в Онгиин-гол слева. Вероятно, этим последним и обязана названная речка поддержанием своего течения на таком значительном пространстве по жаркой и сухой пустыне.

Из широкой, плодородной долины Онгиин-гола мы поднялись на пустынную, каменистую равнину. После полудня поднялся сильный снежный буран, мы сбились с дороги, но встретили монгола, который вскоре и вывел нас на удобное ночлежное место, к оз. Шара-холусу. На берегу этого озера, лежащего в котловине, был очень хороший корм для лошадей, родники и прекрасное топливо – саксаул. В самом же озере, имеющем около 3 верст в окружности, вода соленая. В нем ежегодно в летнее время около берегов осаждается соль, но летом в 1878 г., по причине нередко перепадавших дождей, осадка не было.

Переночевав на озере, мы пошли по тропе, указанной монголами, но вскоре поднялась сильная снежная метель, мы потеряли тропу и начали блуждать. Буря продолжала свирепствовать, идти далее было невозможно, а потому, достигнув первых холмов, мы остановились под защитою их на ночлег. К вечеру метель утихла, и мы могли осмотреться. В этот день, пройдя не более 17 верст, мы пересекли несколько впадин с песчаными пространствами, покрытыми невысоким саксаулом, которым нагрузили всех свободных верблюдов.

Наиболее углубленные места этих котловин заняты солончаками с ровными, глянцевитыми поверхностями, покрытыми налетом. Под вечер, с холмов, поблизости нашего лагеря, мы стали осматривать окрестности: на юге ясно был виден Алтай, отстоявший от нас не далее 35 верст. Тут он отделяет от себя на северо-восток невысокую пустынную ветвь, Харасайран-нуру, через которую нам предстояло перейти.

Утром мы шли сначала около 5 верст по волнистой местности, а потом по равнине, над которой западный склон ветви Южного Алтая Харасайран-нуру поднимается очень круто, как бы стеной. На этой пустынной равнине паслось несколько штук одичалых лошадей, не подпускавших к себе ближе полуверсты. Казакам удалось, однако, поймать жеребенка, которого мы подарили монголу, показавшему дорогу.

Перевал через хребет Харасайран-нуру, несмотря на крутой северо-западный склон самого хребта, имеет пологий, но длинный подъем с этой стороны по ущелью, среди которого извивается широкое сухое русло временного потока. Западный склон хребта и ядро состоят из красноватого известняка, прорванного порфиритом, а на восточном склоне развит глинистый сланец, приподнятый тем же порфиритом. Флора его крайне бедна: корм не только для лошадей, но и для верблюдов был очень плох. На восточном склоне, у подошвы которого мы стояли, горы имеют темно-зеленый, печальный вид, и на них местами нет ни былинки.

Страна к юго-востоку от окраинного хребта Харасайран-нуру представляет высокое, волнистое плоскогорье, уже не столь пустынное сравнительно с пройденным участком Гоби от колодца Холт до этого хребта. В первый же день нашего путешествия по этому волнистому плоскогорью мы, верстах в двадцати от помянутого хребта, остановились дневать в плоской впадине Сучжи.

Лошади, голодавшие почти двое суток, с жадностью хватали густой и довольно высокий кипец, покрывавший дно этой впадины. Тут только мы выбрались на торную дорогу в Куку-хото, с которой сбились два дня тому назад, своротив на озеро Шара-холусу. Поблизости гор Харасайран-нуру ее часто заносит песком и гравием до такой степени, что она становится неразличимой.

Далее путь наш пролегал по тому же волнистому плоскогорью. Из плоской котловины Сучжи мы поднялись немного по отлогому склону ущелья на поперечную невысокую гряду.

8 ноября мы достигли невысокого, но длинного хребта Бага-Шанхай, простирающегося с юго-запада к северо-востоку. Страна к юго-востоку от этого хребта называется Шанхай-гоби, и в ней преобладает уже форма равнины. Зимой здесь случаются нередко сильные снежные метели. Перед нашим приходом в Шанхай-гоби выпал порядочный снег, но вскоре улетучился от сухого ветра.

Юго-западная часть Шанхай-гоби называется Бургастэй-тала и представляет обширную долину. В Шанхай-гоби корм для лошадей стал встречаться чаще, но так как снега не было, то приходилось останавливаться у колодцев, вокруг которых пастбища обыкновенно вытравлены проходящими караванами. Только в некоторых местах, где сохранились небольшие снежные сугробы, мы останавливались на ночлеги вдали от колодцев, если около снега был хороший подножный корм.

На юго-востоке долина Бургастэй-тала, имеющая около 45 верст ширины, замыкается хребтом Ихы-Шанхаем, простирающимся также с юго-запада на северо-восток, но превосходящим немного по высоте предыдущий – Бага-Шанхай. В горах Ихы-Шанхая мы расположились на дневку у колодца Цзала.

От колодца Цзала мы шли около 15 верст горами, пересекая плоский и широкий хребет Ихы-Шанхай, при выходе из него миновали кумирню Илэгэин-хурал и снова очутились на обширной равнине, покрытой кое-где небольшими отдельными высотами. Страна представляет малоплодородную степь, и в ней по-прежнему преобладает форма равнины. Растительность, состоящая по преимуществу из кипца, бедна, и только в лощинах, поблизости гор, можно встретить порядочные пастбища.

Верстах в сорока к юго-востоку от хребта Ихы-Шанхая мы пересекли новый, также широкий и плоский, хребет Цзамыйн-Шобуктай, простирающийся, подобно прежним, с юго-запада на северо-восток. При входе в горы от дороги, по которой мы шли, отделяется другая, тоже торная дорога. Она проходит южнее нашей дороги близ северного подножья гор Гурбан-сайхан и Арца-богдо и ведет также в Куку-хото.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: