Чарльз Дарвин - Путешествие вокруг света на корабле «Бигль»

- Название:Путешествие вокруг света на корабле «Бигль»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-37075-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Чарльз Дарвин - Путешествие вокруг света на корабле «Бигль» краткое содержание

Пятилетнее кругосветное плавание (1831—1836) британского судна «Бигль» навсегда изменило облик мировой науки. 22-летний корабельный натуралист Чарлз Роберт Дарвин (1809—1882) за время экспедиции совершил открытия, в корне изменившие сначала его личные научные взгляды, а потом и представления всего человечества о происхождении жизни на Земле.

Наследственность, изменчивость, естественный отбор – три понятия эволюционной теории Дарвина, заученные нами в школе, это «три источника и три составных части» современного знания о мире животных, к которому имеем честь принадлежать все мы. Теперь с этим смирилась даже Католическая Церковь: в связи с 200-летним юбилеем ученого Ватикан признал, что «эволюционная теория Чарлза Дарвина не противоречит библейской версии сотворения мира и живых организмов».

А начиналось все буднично и просто. В школе Чарлз Дарвин плохо учился. Но в 8 лет заинтересовался природой: стал собирать растения, минералы, раковины, насекомых, рыбачить, охотиться на птиц. После школы изучал медицину в Эдинбурге и богословие в Кембридже, – но не стал ни врачом, ни теологом. Вместо этого он отправился в кругосветное путешествие.

За пять лет плавания молодой корабельный натуралист совершил столько открытий, что их хватило на 22 года изучения и осмысления. Надо заметить, что Дарвина вообще отличала маниакальная склонность к систематизации и каталогизации: он тщательно записывал даже наблюдения за собственными детьми. Результат этого четвертьвекового научного подвига известен: на свет появилась его знаменитая теория происхождения видов.

Но еще до публикации «Происхождения видов», в 1839 году, вышло в свет предлагаемое вашему вниманию описание кругосветного плавания. Книга Дарвина содержит изобилующие занимательными подробностями описания Южной Америки: Патагонии, Огненной Земли, Бразилии, Аргентины, Уругвая; Австралии, Тасмании, островов Тенерифе, Галапагосских, Кокосовых, Зеленого Мыса, их экзотической природы и населения. С тех пор многие растения, животные и племена исчезли с лица Земли и их описание можно встретить только на страницах этой книги.

«Тело может умереть, но остаются послания, которые мы отправляем при жизни», – сказала в недавнем интервью по случаю своего столетия нобелевский лауреат, выдающийся нейробиолог (а значит – научная «внучка» Дарвина) Рита Леви-Монтальчини. Послание, которое оставил нам Дарвин, можно сформулировать так: жизнь и мироустройство можно принимать не изучая, а можно попытаться понять – и тогда нам откроются настоящие чудеса.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги Чарлза Дарвина и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни иллюстраций, рисунков, картин; карты путешествия, рисунки непосредственных участников экспедиции составили иллюстративный ряд этого подарочного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Путешествие вокруг света на корабле «Бигль» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

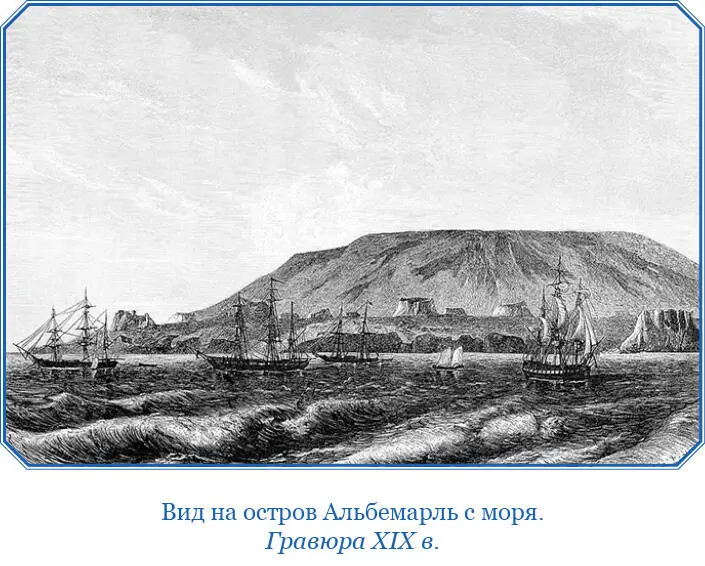

Я должен повторить, что ни характер почвы, ни высота местности, ни климат, ни общий характер связанных между собой живых существ, а следовательно, и их воздействие друг на друга не могут сильно различаться на разных островах. Если и существует какое-нибудь заметное различие в климате, то только между наветренной группой, а именно островами Чарлз и Чатам, и подветренной группой островов; но соответствующего различия в произведениях этих двух частей архипелага не наблюдается.

Единственное соображение, которым я могу хоть как-нибудь объяснить это замечательное различие между обитателями отдельных островов, заключается в том, что очень сильные морские течения, проходящие в направлении на запад и запад-северо-запад, отделяют, должно быть, южные острова от северных, поскольку это касается переноса организмов морем; кроме того, между северными островами наблюдалось сильное северо-западное течение, которое должно резко отделять друг от друга острова Джеймс и Альбемарль. Так как архипелаг замечателен полным отсутствием сильных ветров, то ни птицы, ни насекомые, ни легкие семена не переносятся с острова на остров.

Наконец, огромная глубина океана между островами и их явно недавнее (в геологическом смысле) вулканическое происхождение не позволяют думать, чтобы они когда-нибудь были соединены, и это соображение, вероятно, куда более важно, чем всякое другое, поскольку дело касается географического распределения обитателей этих островов. Пересматривая приведенные здесь факты, невольно поражаешься количеству творческой силы, если можно так выразиться, проявившейся на этих маленьких голых скалистых островах, а еще более – ее различному, но вместе с тем сходному действию в местах, столь близких одно от другого. Я уже говорил, что Галапагосский архипелаг можно назвать спутником Америки, но вернее назвать его группой спутников, сходных по своей неорганической природе, различных по природе органической и тем не менее находящихся в близком родстве между собой, тогда как все они вместе находятся в заметном, хотя и гораздо менее тесном родстве с великим американским материком [302].

В заключение описания естественной истории этих островов я расскажу об исключительной доверчивости птиц.

Эта черта свойственна всем наземным видам, а именно дроздам-пересмешникам, вьюркам, крапивникам, тиранам-мухоловкам, голубю и сарычу-стервятнику. Все они часто приближались на такое расстояние, что их можно было убить хлыстом, а иногда – и это мне самому случалось делать – даже фуражкой или шляпой. Ружье здесь почти излишне: ружейным дулом я столкнул с ветки дерева хищную птицу. Однажды, пока я лежал на земле, держа в руке сосуд, сделанный из черепашьего панциря, на краешек его уселся дрозд-пересмешник и принялся спокойно пить воду, он позволил мне приподнять себя с земли вместе с сосудом; я не раз пытался ловить этих птиц за ноги, и это чуть ли не удавалось мне.

Прежде птицы здесь были еще доверчивее, чем теперь. Коули рассказывает (1684 г.): «Горлицы были до того доверчивы, что часто садились нам на шляпы и на руки, и мы могли ловить их живыми; они не боялись человека до тех пор, пока кое-кто из нас не стал стрелять в них, отчего они сделались более дикими». В том же году, по словам Дампира, за одну утреннюю прогулку человек мог набить шесть-семь дюжин этих голубей. Теперь же они, хотя, конечно, по-прежнему очень доверчивы, уже не садятся людям на руки и не дают убивать себя в таком большом количестве. Удивительно, что они не стали еще более дикими, ибо эти острова в течение последних ста пятидесяти лет часто посещались буканьерами и китоловами, а моряки, бродящие по лесам в поисках черепах, всегда получают жестокое удовольствие, убивая маленьких птичек.

Несмотря на то что в настоящее время этих птиц преследуют еще больше, они не сразу становятся дикими; на острове Чарлз, который тогда уже шесть лет как был колонизован, я видел мальчика, сидевшего у родника с хлыстом в руке и убивавшего им голубей и вьюрков, когда те прилетали пить. Он набил уже целую кучку их на обед и говорил, что имеет обыкновение постоянно караулить у этого родника с той же целью. Кажется, птицы этого архипелага до сих пор не распознали, что человек – существо более опасное, чем черепаха или Amblyrhynchus , и не обращают на него внимания, так же как в Англии пугливые птицы, например сороки, не обращают внимания на коров и лошадей, пасущихся в поле.

Другой пример той же черты у птиц мы видим на Фолклендских островах. Необыкновенную доверчивость маленького Opetiorhynchus отмечают Пернети, Лессон и другие путешественники. Впрочем, она свойственна не только этой птице: Polyborus , кулик, нагорный и скалистый гуси, дрозд, овсянка и даже некоторые ястребы – все более или менее доверчивы. Поскольку птицы так доверчивы там, где водятся лисицы, дневные хищные птицы и совы, мы должны заключить, что отсутствие хищных животных на Галапагосских островах не может быть причиной доверчивости здешних птиц.

Предусмотрительность, с какой нагорный гусь Фолклендских островов строит гнезда на островках, показывает, что он знает об опасности со стороны лисицы; но при этом он отнюдь не боится человека. Такая доверчивость этих птиц, особенно водных, представляет резкий контраст с повадками того же вида на Огненной Земле, где на протяжении веков они подвергались преследованиям со стороны дикарей. На Фолклендских островах охотник за день может иногда настрелять нагорных гусей больше, чем в состоянии унести, тогда как на Огненной Земле даже одного убить почти так же трудно, как в Англии подстрелить обыкновенного дикого гуся.

Во времена Пернети (1763 г.) все птицы на Фолклендских островах были, видимо, гораздо доверчивее, чем в настоящее время; он утверждает, что Opetiorhynchus чуть ли не садился к нему на палец и что он палкой убил десять птиц за полчаса. В тот период птицы там были, должно быть, так же доверчивы, как теперь на Галапагосских островах. По-видимому, на этих последних они приучаются к осторожности медленнее, чем на Фолклендских островах, где у них было соответственно больше опыта, потому что помимо частых посещений судами острова эти были заселены колонистами в течение длительного периода, правда, с перерывами. Но даже прежде, когда все птицы были так доверчивы, невозможно было, по словам Пернети, убить черношейного лебедя – перелетную птицу, набравшуюся, вероятно, мудрости в других странах.

Могу добавить, что, согласно Дю Буа, на острове Бурбон в 1571–1572 гг. все птицы, за исключением фламинго и гусей, были до того доверчивы, что их можно было поймать руками или набить в каком угодно количестве палкой. Далее, на острове Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане, по заявлению Кармай-кла, только две наземные птицы – дрозд и овсянка – были «так доверчивы, что давали поймать себя сачком». На основании этих нескольких фактов мы можем, я полагаю, заключить, во-первых, что пугливость птиц по отношению к человеку – особый инстинкт, направленный против человека и не зависящий от того, в какой степени проявляется осторожность по отношению к другим источникам опасности; во-вторых, она не приобретается отдельными птицами за короткое время, даже когда их много преследуют, но становится наследственной на протяжении ряда поколений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: