Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Верховным настоятелем этих монастырей, конечно, считается Далай-лама.

Монастыри в отдельности имеют свой устав, свои земельные угодья, тем не менее, Брайбун выделяется своим значением уже только потому, что из среды этого монастыря возвысились Далай-ламы, которых вскоре судьба поставила во главе духовного и светского правления над центральным Тибетом.

Независимо от сего, каждый из этих монастырей известен чем-либо особенно; так, монастырь Брайбун знаменит своими прорицателями, Сэра – ритодами или кельями аскетов и Галдан – разными чудесными остатками.

Культ прорицателей или оракулов основан в свою очередь на культе «чойчжонов» – хранителей ученья. В роли защитника религии чойчжоны или их прорицатели играют огромную роль как в жизни отдельных частных лиц, так и монастырских общин до верховного управления Тибетом включительно. Прорицатели – это своего рода цензора – критики.

«Ритоды, которыми окружен по преимуществу монастырь Сэра, – суть отдельные кельи ушедших от мира и углубившихся в созерцание аскетов-монахов». Созерцание есть одно из шести «средств» для достижения святости. Начало его основывается на том, как Гаутама, удалившись от царской роскоши, искал истины. Позднейшие аскеты избирали местом таких созерцаний глухие уголки в лесной чаще или в скалах, в пещерах.

Чудесные реликвии, которыми славится Галдан, показывают нам, насколько знаменитый Цзонхава завладел умом своих последователей. Часто мечтая о своем божественном учителе, ученики чертили и высекали на скалах его образ и изображения будд, покровительствующих ему. С течением времени все эти признаки и памятники под известным воздействием суеверия стали приниматься за чудесные реликвии, и каждый паломник стал с благоговением прикладываться к ним.

Остановимся несколько подробнее на каждом из этих трех монастырей.

Основателем монастыря Сэра считается Шакчжя-ешей, известный у своих почитателей под именем Чжямчэнь-чойрчжэ. С малых лет он был посвящен в монахи и отличался мягким, кротким характером. Когда в Тибете прославился Дзонхава, Шакчжя-ешей поступил к нему в ученики и экономы. Из сильного благоговения перед великим реформатором он сделался послушным исполнителем его воли.

Стоило Цзонхаве пожелать, чтобы Шакчжя-ешей построил особый монастырь для изучения «тарни» – заклинания, как он и изъявил согласие и вскоре положил основание монастырю Сэра – обиталищу Великой колесницы, или Махаяны.

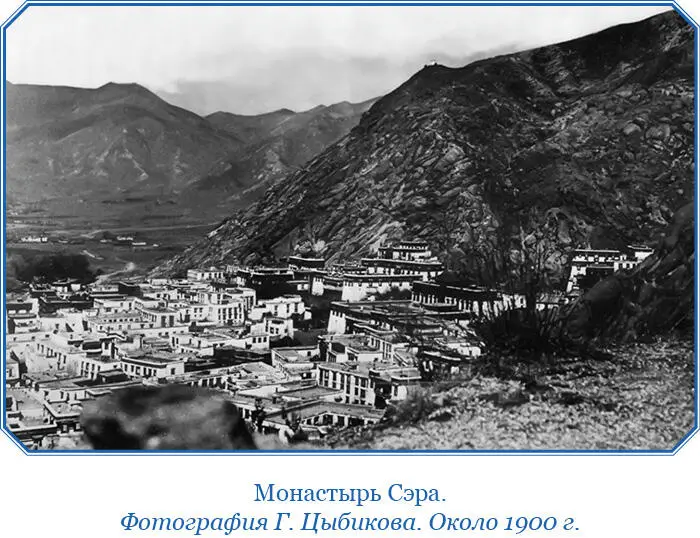

«Монастырь Сэра, – пишет Г. Ц. Цыбиков [15], – лежит верстах в четырех на север от Лхасы у подошвы гор. В нем три золоченых крыши, и из Лхасы Сэра представляет довольно красивый вид.

Главнейшей святыней этого монастыря можно считать статую одиннадцатиликого Чжан-рай-сига – Авалокитешвары, про которую существует следующее предание.

„В давнее время монахиня Балмо посетила местопребывание Манджушри и, взяв у него сию статую, улетела. Затем прилетела с этой статуей в местность Пабон-ха, где спрятала ее в одной пещере. В то время, когда настоятелем Сэра был некто Чжялцань-санбо, один пастух, пася своих коз, заметил, что одна из них вошла в ту пещеру, и чтобы выгнать ее оттуда, он бросил камень, который ударился в пещере о какой-то звонкий предмет. Удивленный пастух заглянул в пещеру и заметил лежащую на спине статую. Удивление пастуха еще более увеличилось, когда он увидел подле нее лужу козьего молока, и сама статуя заговорила человеческим голосом. Пораженный чудом, пастух побежал к настоятелю Сэра, Чжялцань-санбо, который тотчас пошел в указанную пещеру и перенес статую в свой монастырь, где она находится в дацане Чжеба”.

Этот Чжялцань-санбо считается перерожденцем упомянутой монахини Балмо и жил с 1402 по 1469 год.

Число монахов, или лам в Сэра – около пяти тысяч.

Если Галдан знаменит своими чудесными реликвиями, а Брабун – прорицателями, то Сэра, повторяю, славен своими ритодами, что в буквальном переводе значит „горная цепь”, но понимается теперь как уединенная келья лам-отшельников в горах. Ища удаления от мирской суеты, знаменитые аскеты ставили свои кельи на скалах высоких гор и там предавались созерцанию. Со временем усердие набожных почитателей стало накоплять в скромных кельях богатство и учеников. Обычай отыскивать перерожденца всякого выдающегося ламы обратил эти кельи в дворцы и поместья перерожденцев, каковыми и являются они в настоящее время.

Самым древним и самым известным ритодом считается Пабон-ха, находящийся верстах в трех на северо-запад от Сэра и принадлежащий Далай-ламе.

Здесь на природной скале стоит дворец Далай-ламы, в котором чтится статуя Чжан-рай-сига. Предание говорит, что этот дворец-храм был построен ханом Срон-цзан-гамбо и имел девять этажей, но известный гонитель буддизма, царь Ландарма, разрушил верхние этажи, оставив только два нижних. Набожные приходят сюда для 3333 круговращений вокруг этого дворца, на что требуется от десяти до пятнадцати дней самой усердной ходьбы. Вероятно, это число имеет какое-нибудь символическое значение.

Саженях в двухстах-трехстах на восток от Сэра находится большая каменная глыба, которая, по преданию, сама прилетела из Индии. На этом камне разрезают трупы для отдачи их на съедение грифам и бородатым ягнятникам. Так как этот камень считается священным, то всякий стремится быть разрезанным на нем, но такая завидная доля достается лишь более зажиточным, так как она сопряжена со значительными расходами как по перенесению трупа, так и по плате, вносимой в виде вознаграждения местным монахам за чтение похоронных молитв. Кроме того, верят, что если живой человек нагой поваляется на этом выпачканном трупами камне, то его жизнь продлится.

Второй знаменитый ритод, Сэра-чойдэн, стоит над монастырем Сэра на уступе северной горы. Он известен тем, что здесь часто живал Цзонхава и проповедывал свое учение. Тут до сих пор сохранился желтый домик позади дугана дацана Чжюд. В нем на стене находится рисованное изображение Цзонхавы с двумя его любимыми учениками.

Монастырь Брабун, являющийся в настоящее время самым большим из желтошапочных монастырей центрального Тибета, лежит верстах в шести-семи на запад от Лхасы у южной подошвы горы Гэндэл. Находясь под защитой скалистого горного мыса, на значительной высоте, будучи построен амфитеатром и имея по обеим сторонам сады, он издали представляет довольно красивый вид, но по мере приближения этот вид исчезает, и, наконец, вы вступаете в узкие, устланные камнем улицы, по сторонам которых возвышаются многоэтажные дома.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: