Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Было над чем призадуматься и в конце концов разделить экспедицию на две части. Транспорт тяжелого багажа под руководством капитана Напалкова я направил непосредственно на Лавран по большой гуйдуйско-лавранской дороге. Моему сотруднику поручалось по доставке багажа в Лавран и по сдаче его на хранение отправиться в Вей-сянь для пополнения зоологических коллекций. Животных, нагруженных более легко, преимущественно предметами первой необходимости, я взял в мою экскурсию, ставившею себе задачей изучение района, прилежащего к монастырю Лавран с северо-запада, запада и юго-запада. С началом нового года началась и новая деятельность экспедиции.

Изменение дальнейшего плана путешествия: вместо Сычуани – Амдо. – Общая характеристика этой горной страны и ее обитателей. – Любовь амдосцев к оружию и страсть к грабежам. – Оставление Гуй-дуя. – Горячие ключи Чи-чю. – Движение по Амдоскому нагорью. – Пески Магэтан. – Встреча с тангутским разъездом. – Княжество Луцца и его вождь Лу-хомбо. – Наше знакомство с этим предводителем разбойников. – Обострение отношений. – Ночное нападение на экспедицию.

Сполучением предложения географического общества «все внимание сосредоточить на исследовании мертвого города Хара-Хото» экспедиция должна была изменить свой план. Вначале предполагалось провести всю зиму в Гуй-дуе, лишь с развитием полной весны отправиться в Сычуань, манившую к себе богатой, роскошной природой еще моего учителя, в особенности в его четвертое центральноазиатское путешествие. Придя тогда на Голубую реку при устье Бы-чю Н. М. Пржевальский убедился в невозможности переправиться с верблюдами через Ян-цзы-цзян или следовать вниз по его течению, стесненному дикими угрюмыми скалами подножий прилежащих гор [276].

Первый исследователь природы Центральной Азии должен был ограничиться посещением долины озер верхней Хуан-хэ и возвратиться в Цайдам, служивший ему базой при изучении северной окраины Тибетского нагорья. После Н. М. Пржевальского, как известно, в Сычуань стремилась экспедиция его последователя – В. И. Роборовского, тяжело заболевшего в области гор Амнэ-мачин и долженствовавшего отступить к тому же Цайдаму [277].Мое Монголо-Камское путешествие, давшее много нового географического естественно-исторического материала и выяснившее еще большие богатства в этом отношении в стране, прилежащей к ее маршруту с востока [278], конечно, побуждало меня стремиться также в Сычуань, к ее границе с Камом, чтобы таким образом связать наши работы с работами Г. Н. Потанина и тем самым исполнить еще один из заветов своего учителя.

Однако никому из нас не удалось туда проникнуть: что-то необъяснимое, властное, сильное не пускало нас в заветную Сычуань. Опять наши мечты – увидеть бамбуковые заросли и встретить в них такина (Budorcas taxicolor) и медведя (Ailuropus melanoleucus) или в соседних им высоких лугах поохотиться за красавцами лофофорами (Lophophorus lhuysii) – исчезали или продолжали оставаться мечтами.

Отложив намерение следовать в Сычуань, мы все же должны были выступить в обратный путь, или в Хара-Хото только весною, имея в своем распоряжении свыше двух месяцев времени, не использовать которое, хотя бы проникновением к югу в Амдо, было бы непростительно, а раз так – откладывать подобную поездку не представлялось возможным, и мы в самое короткое время, как и сказано выше, приготовились к отъезду.

Амдо – горная страна, северо-восточный угол Тибетского нагорья, привольно раскинулась к югу от альпийского бассейна Куку-нора до границ Сычуани с одной стороны и Ганьсу – с другой. Общая характеристика Амдоского нагорья может быть приложима к рельефу наиболее мягких частей Тибета, расположенных на востоке или юге этой обширной страны, где абсолютная высота местности от 16000 футов [4880 м] спускается до 14000 или даже 12000 футов [4350 м], а в долинах с земледельческой культурой и еще значительно ниже. Главные цепи гор ориентированы в широтном направлении с неодинаковым уклоном к северу или югу. Снеговая линия поднята около 15000 футов [4570 м] над морем.

Как и в Тибете, здесь в верховьях долин залегают характерные луга твердой тибетской осоки (Kobresia thiberica), по которым из диких животных чаще других можно встретить горную антилопу ада (Gazella picticauda), а из птиц – больших тибетских жаворонков (Melanocorypha maxima), в ясные проблески дня оживляющих мелодичным пением монотонность страны. В низовьях долин, наоборот, произрастают пышные кустарники, прорезаемые бурливыми прозрачными ручьями, в соседстве с которыми держатся мелкие певчие птички. Горы вообще богаты тибетскими формами растений, начиная с карликовых кустарников до альпийских лугов включительно; животная жизнь также однообразна с тибетской: здесь только путешественник не встречает диких яков и антилоп оронго, вытесненных обилием кочевников.

Приблизительная цифра общего населения Амдо, его воинственных тибетских племен, выражается в пятистах тысячах душ обоего пола.

Амдосцы делятся на оседлых, располагающих своими селениями и пашнями в низовьях долин до 8000–9000 футов [2440–2740 м] над уровнем моря, и кочевников, переносящих свои банаги в области альпийских пастбищ.

Как и восточно-тибетцы, амдосцы в политическом отношении представляют независимые племена, которые подчиняются Китаю лишь номинально. Китайцы совершенно не вмешиваются во внутреннюю жизнь амдосцев и ограничиваются редкой посылкой своих чиновников с военным отрядом для взимания дани, а также и для разрешения тех или иных тяжб между амдосцами или между последними и китайцами.

В своих разбойничьих набегах, которые являются одним из главных занятий кочевых амдосцев, они подчиняются своим предводителям. Не имея никаких писаных законов, они в своей общественной жизни руководствуются обычным правом.

Виденные нами амдосцы по наружности ничем существенным не отличаются от описанных нами на страницах моей книги «Монголия и Кам» восточных тибетцев. Они имеют тот же средний рост, реже большой, то же плотное, коренастое сложение, те же большие черные глаза, тот же не приплюснутый, иногда даже орлиный нос и те же средней величины уши.

Одежда и жилище у кочевых амдосцев одинаковы с таковыми восточных тибетцев. Нравы и обычаи также очень близки; разница может быть наблюдаема только при детальном изучении тех и других обитателей.

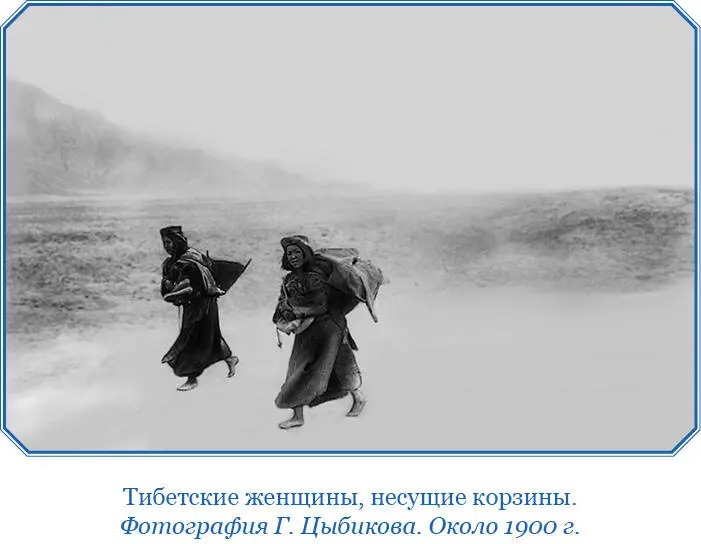

Иу амдосцев мужской элемент при каждом удобном и неудобном случаях норовит составить компанию для праздных разговоров. В лучшем случае амдосцы едут на охоту или, как то и замечено выше, на грабеж. Домашние же работы, как, например, уход за скотом, сбор топлива, водоношение и многое другое, короче – все ложится на женщину. В то время, как женщина в течение дня трудится, что называется, не покладая рук, мужчина скучает от бездействия и идет к ней на помощь только тогда, когда женщина физически не в состоянии с чем-либо справиться. Верхом на лошади амдоска так же ловка, как и амдосец; поймать из табуна любую лошадь, ухватясь за гриву и быстро вспрыгнув на спину неоседланного животного, лихо нестись в желаемом направлении – в привычке каждой молодой амдоски. Последние вообще весьма самостоятельны и свободны и могут по своему выбору иметь одного или даже несколько мужей одновременно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: