Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

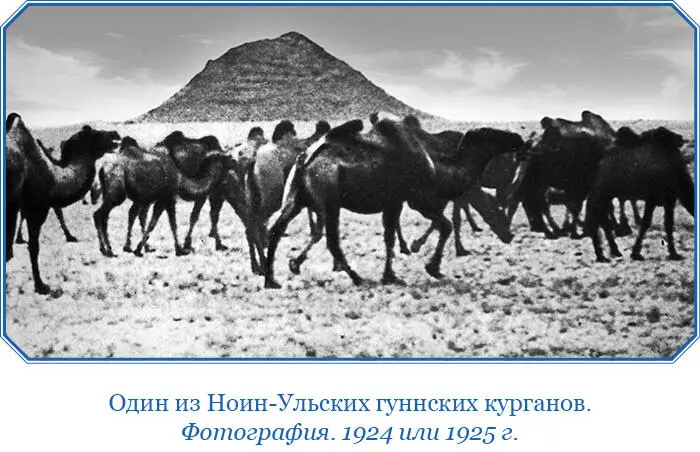

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Находясь в Урге в напряженном ожидании решения Центра Козлов часто вспоминает о прошлом, о своем «лучшем детище» – Хара-Хото. В глубине души он надеется, что это новое путешествие будет не менее «славным», чем два предыдущих, и таким образом ему удастся оправдать «доверие и симпатии народа». Эти мысли побуждают путешественника отнестись с особым вниманием к многочисленным сообщениям об археологических находках местных жителей. Главным информатором Козлова об ургинских древностях служит его старый петербургский знакомый, ученый-востоковед Ц. Ж. Жамцарано, возглавляющий ныне Монгольский ученый комитет – прообраз будущей Академии наук МНР. Ц. Ж. Жамцарано, между прочим, рассказал Козлову об усыпальнице некой царевны в урочище Цзун-модо, в горах Ноин-Ула севернее Урги. До революции в этих местах находились прииски русско-бельгийской золотодобывающей компании «Монголор», и один из ее служащих, Баллод, совершенно случайно сделал ряд интересных находок, часть которых была передана в Иркутский музей. Правда, археологи не придали тогда особого значения найденным предметам. Козлов же чрезвычайно заинтересовался находками Баллода. В конце февраля 1924 г. он отправляет на разведку в Цзун-модо «ученую экскурсию» во главе с С. А. Кондратьевым и затем, обследовав курганы лично, принимает решение – вновь попытать счастья на археологической ниве.

Первые же результаты раскопок принесли настоящую сенсацию – в курганах, оказавшихся древними могильниками, «археологи» экспедиции обнаружили большое количество прекрасно сохранившихся предметов: ткани, войлочные ковры с изображениями мифических животных, женские косы, седла, изделия из бронзы, керамику и многое другое. (Впоследствии было установлено, что погребения принадлежат гуннам эпохи Ханьской династии.) О своих находках Козлов тут же сообщил Ю. М. Шокальскому и в Главнауку, с радостью отмечая, что теперь «экспедиция посильно исполнит долг перед Родиной». Одновременно П. К. отправил статью о достижениях экспедиции в газету «Известия». После ее публикации Тибетская экспедиция вновь оказалась в центре внимания научной общественности.

Что касается Академии наук, то начавшиеся в Монголии раскопки вызвали у нее не только огромный интерес, но и большое беспокойство из-за отсутствия в отряде Козлова профессиональных археологов. В результате, не дождавшись личного послания от руководителя экспедиции, С. Ф. Ольденбург вошел (через Н. П. Горбунова) в правительство с предложением о командировании в Монголию группы специалистов: двух археологов – Г. И. Боровко (сотрудник РАН, хранитель Эрмитажа) и С. А. Теплоухова (профессор Ленинградского университета, хранитель Русского музея); почвоведа Б. Б. Полынова (сотрудник КЕПС) и минералога В. И. Крыжановского (хранитель Геологического и минералогического музея РАН). Тревогу Непременного секретаря разделял и академик Н. Я. Марр, направивший 24 июля 1924 г. в РГО Ю. М. Шокальскому письмо от имени возглавляемой им Академии истории материальной культуры. В нем он выразил недовольство тем, что Козлов ничего не сообщил его учреждению о своих работах и не просил содействия специалистов. «Все это заставляет бояться, – заключал Н. Я. Марр, – что повторяются и здесь те же дела, какие имели место в Хара-Хото» [363]

А тем временем Козлов, и не подозревающий, что его статья вызвала настоящий ажиотаж в академических кругах, продолжает вести раскопки по своему собственному плану. Полученная из СНК телеграмма о направлении в экспедицию новых сотрудников – без предварительного согласования с ним – не омрачает его большой радости. Специалисты, впрочем, прибыли с большим опозданием, лишь 19 сентября, когда полевой сезон уже близился к завершению. Тщательно осмотрев произведенные работы, С. А. Теплоухов высказал свое мнение: общая часть удовлетворительна, однако в деталях имеются упущения. Козлов согласился, что Тибетской экспедиции не по плечу детальное изучение археологических памятников, ее задача иная – проведение разведки, и после разговора с археологом заключил:

«Изучение курганов можно считать почти законченным. Это «почти» устранит Теплоухов. Материала достаточно, и, надо полагать, его придется сдать в руки Теплоухову, а самый [ценный] материал – фактические достижения экспедиции – передать в родной Русский музей».

Но работа Козлова, по правде говоря, мало удовлетворила С. А. Теплоухова, о чем он откровенно написал С. Ф. Ольденбургу в самом начале октября и тем самым только подлил масло в огонь:

«Раскопки Козлова велись грабительским способом, поэтому подробности погребения не удалось установить. Проверив планы могильников, дополнив неудовлетворительные дневники расспросами, выяснив небольшими раскопками некоторые детали погребения, я хотел этим и ограничиться. […] Но политические соображения (конечно, академические) как внешние, так и внутренние, также желание всех окружающих заставили меня решиться раскопать хотя бы [еще] один курган».

Однако еще до того, как С. А. Теплоухов отправил свое письмо, Козловым была получена телеграмма от С. Ф. Ольденбурга и Ю. М. Шокальского с просьбой приехать в Ленинград для отчета о проделанной работе. П. К. явно озадачен, чувствуя, что за вызовом в Центр стоит Академия, притязающая на сделанные им открытия, и потому долго размышляет, ехать ему или не ехать. Поводом для таких подозрений послужило письмо В. Л. Комарова – «очень дружественное и раскрывает все дрязги и зависть: имеется поползновение присвоить открытие и проч., все, что ведется Академией против достижений Русского географического общества». Откровенный рассказ Б. Б. Полынова о том, как он «попал в командировку», убеждает Козлова, что «борьба РГО с Академией» из-за его экспедиции «все еще продолжается». Наглядный пример тому – лекция, прочитанная в Урге С. А. Теплоуховым, в которой тот, по мнению Козлова, преувеличил роль Баллода в открытии ноин-ульских могильников:

«…Что же Баллод сделал, как не испортил больший, лучший курган? Он такой же был хищник, как и монголы. Кто же знал о раскопках Баллода? Даже археологи Иркутского государственного университета молчали да, вероятно, и не знали толком ничего, иначе они попытались бы приехать в Монголию, ведь это так недалеко!»

Еще один упрек в адрес Козлова – за невнимательное отношение к Монгольскому ученому комитету – прозвучал в ноябре, в докладе вернувшегося из Монголии В. И. Крыжановского на заседании Комиссии по научным экспедициям РАН. Упрек этот, надо сказать, был совершенно несправедливым. С самого начала своих исследований в Монголии Козлов находился в тесном контакте с Учкомом и немало способствовал его научно-просветительской работе, о чем свидетельствует и факт избрания русского путешественника почетным членом этой организации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: