Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Охота на медведей здесь в Тибете производится «в открытую», если можно так выразиться. Действительно, заметив медведя еще издали, охотник смело идет к нему поближе, затем начинает рассматривать и сообразоваться, с какой бы из сторон всего удобнее к нему подкрасться, т. е. приблизить на выстрел незамеченным, считаясь с отличной способностью медведя далеко чуять по ветру. Зрение же у этого зверя сравнительно слабое. Всего удобнее подходить к медведю в то время, когда он занят ловлей пищух или предается отдыху, и наименее подходящее время, когда зверь направляется скорым «ходом», будучи напуган. Если же медведь спокойно разрывает грызунов, то обыкновенно норовят идти к нему ускоренно, останавливаясь во время поворотов зверя в сторону охотника. Если на пути к медведю имеются хотя мало-мальские прикрытия, то нетрудно приблизиться к цели на сотню шагов, а то и ближе. Подойдя к зверю, охотник с колена или лежа стреляет в медведя. В большинстве случаев опытный охотник и умелый стрелок одним, двумя, самое большее – тремя выстрелами из обыкновенной трехлинейной винтовки уложит зверя.

Из многочисленных охот на медведей, веденных мною и моими спутниками в последнюю весну в Тибете, я остановлюсь на одной из них. Мы успели сделать переход и расположиться лагерем в глубокой, узкой долине, окаймленной луговыми скатами. Некоторые из людей отряда отправились на охоту, я же прилег вздремнуть, как вдруг слышу голос тибетца Болу: «Пэмбу, джему эджери!», т. е. «Господин, медведь идет!» Действительно, стоило мне только приподняться, как я уже увидел медведя, медленно шедшего по косогору. Зверь, по-видимому, не обращал внимания на наш бивак. Недолго думая, я взял свою винтовку, вложил в нее все пять патронов – два разрывных и три обыкновенных – и направился на пересечение пути медведя. Однако высота около 15 000 футов над морем дает себя чувствовать: горло пересыхает, ноги подкашиваются, сердце учащенно бьется. Садишься. Невольно смотришь в сторону медведя и не спускаешь с него глаз; мишка по-прежнему то движется вперед, то разрывает землю. Опять идешь; солнце пригревает, ветер освежает. Наконец, зайдя навстречу зверю, я прилег за бугорком. Жду. Медведя нет и нет.

Я осторожно приподнялся, тревожное сомнение охотника исчезло: медведь невдалеке прилег. Ползком продвинувшись десятка два шагов, я достиг второго бугорка. В бинокль отлично было видно, как ветерок колышет длинную блестящую шерсть медведя; кругом тихо, спокойно; могучие пернатые хищники зачуяли добычу и кружат на фоне неба; наш бивак словно замер: внимание всех приковано к медведю и охотнику. Раздался выстрел, медведь сердито зарычал и тяжело приподнялся на ноги; глухо щелкнула вторая нуля – зверь грузно свалился наземь. Не меняя положения, я взглянул в бинокль: медведь лежал не шевелясь. Встаю и направляюсь к обрыву, находившемуся от меня шагах в двухстах, поодаль от медведя, чтобы оттуда взглянуть по сторонам.

Тем временем двое операторов-казаков уже покинули бивак и шли к медведю. Подойдя к обрыву, я от усталости невольно тяжело вздохнул, медведь вскочил, словно ужаленный, потряс своей мохнатой головой и со страшной стремительностью направился ко мне, неистово рыча и фыркая. Подпустив разъяренного медведя шагов до десяти, я выстрелом в грудь свалил его; зверь кубарем, через голову, свалился вниз. Последний решающий момент, когда озлобленный мишка несся с окровавленной пастью, надолго запечатлелся в моей памяти: в нем, в этом моменте, и заключалось то особенное чувство, которое так дорого и привлекательно охотнику.

Вскоре затем экспедиция поднялась на вершину невысокого безымянного перевала, откуда действительно могла радостно приветствовать голубую зеркальную поверхность знакомого бассейна озера Русского. Почти год минул с тех пор, как мы его покинули с запада, теперь же вблизи находился его юго-восточный край, манивший нас своею мягкой лазурью. В северной дали вырисовывался силуэт хребта Амнэн-кора, белоснежные вершины которого сливались с облаками. Целые полчаса я простоял на перевале, любуясь видами в ту и другую сторону. Южный горизонт будил воспоминания о красоте и богатстве природы Кама, северный радовал счастливым достижением конца нашей главной тибетской задачи. Пропустив весь караван мимо себя, мне приятно было прочесть на лицах моих спутников удовольствие и радость. Еще час-другой, и наш бивак уже красовался на возвышенном берегу, о который гулко ударялись высокие, прозрачные озерные волны.

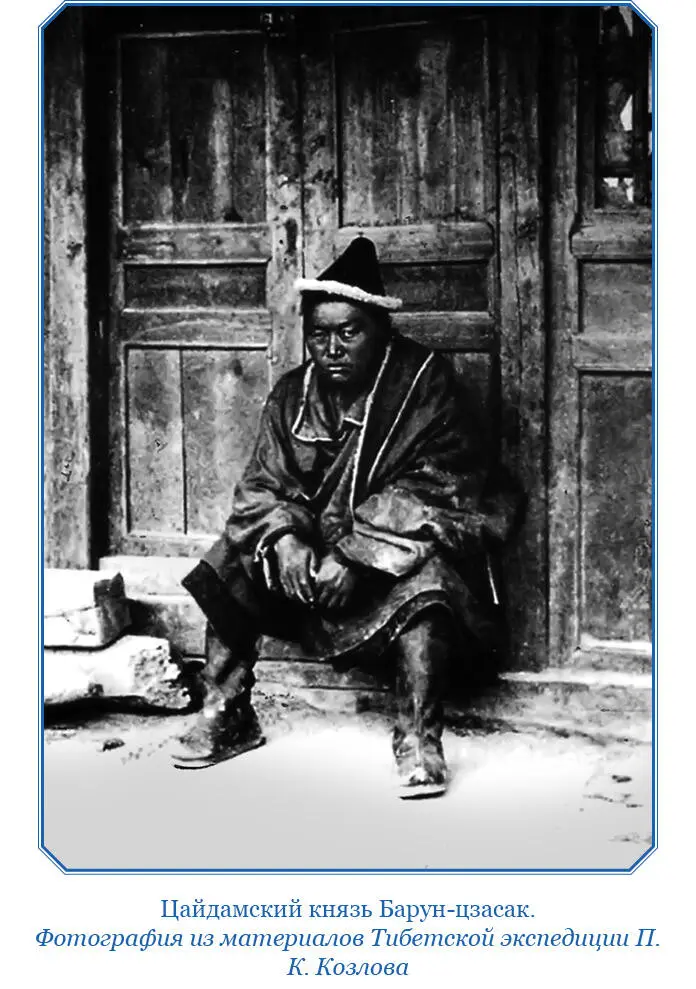

Между тем нетерпение экспедиции попасть в Цайдам росло с каждым днем. Все участники ее невольно всматривались в ту часть хребта Бурхан-Будда, откуда мог и должен был показаться цайдамский отшельник Иванов. Иванов был обнаружен в ожидаемый день и в намеченном направлении. Приезд Иванова оживил весь бивак. Пошли опросы и расспросы. Прежде всего цайдамский отшельник порадовал начальника экспедиции докладом о хорошем состоянии склада, а затем вручением почты – первой со времени двухлетнего странствования, если не считать десятка писем, полученных пятнадцать месяцев тому назад в Синине. Один из членов экспедиции справедливо заметил, что Иванов, приехавший на прекрасной откормленной лошади в нарядном кителе с разодетым цайдамским монголом, составил полный контраст по отношению даже к членам экспедиции, не говоря уже про конвой, – так обносились участники тибетской экскурсии. Лица их вполне гармонировали с потрепанным одеянием.

Спустя некоторое время Иванов более спокойно рассказывал о своем житье-бытье в Цайдаме. Самым великим лишением, говорил он, для всех их (четырех человек) составляло неполучение прямых сведений об экспедиции; те же нелепые рассказы, которые передавались богомольцами или другими странниками-туземцами, их не только не удовлетворяли, но еще пуще огорчали; некоторому сомнению в благополучии экспедиции способствовали позднейшие толки, приходившие из разных мест Тибета и согласовавшиеся между собою, о гибели экспедиции, но они твердо верили, что этого не могло случиться, хотя и допускали возможность утраты кого-либо из персонала экспедиции, но не всей экспедиции

До поздней ночи отряд не ложился спать; да и в постелях долго еще можно было слышать мягкие голоса путников, мирно беседовавших о своей родине: по-видимому, у всех на душе было легко, хорошо. К тому же ночь стояла превосходная: тихая, ясная, свод неба был унизан звездами и серпом молодой луны.

Китайцы-переводчики, командированные сининским цин-цаем с пакетами в экспедицию, долго не верили собственным глазам, что нашли всех путешественников живыми. В Синине были уверены, что русская экспедиция погибла, и что начальнику края придется ответить за беспечность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: