Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

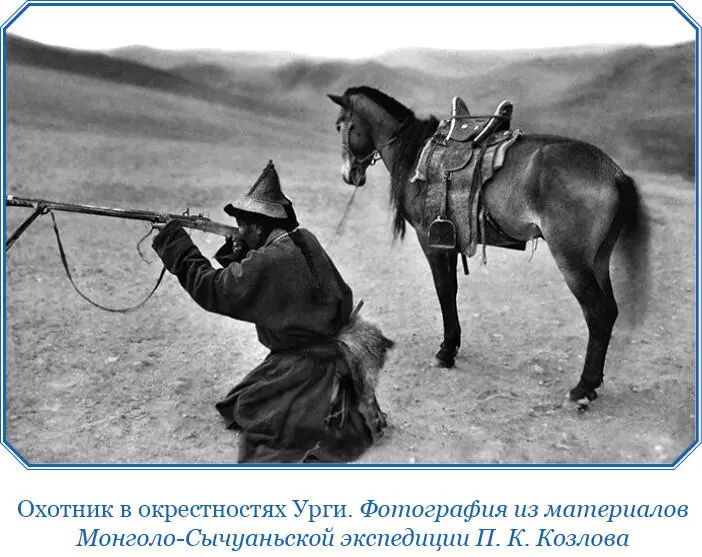

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Амурская деятельность Я. П. Шишмарева оканчивается дипломатической поездкой в Благовещенск в 1859 г. и новой, еще более дальней командировкой в Пекин в распоряжении чрезвычайного посла графа Н. П. Игнатьева, в особенно напряженный период англо-французской войны с Китаем и заключения пекинского договора [49]. Новый просвещенный начальник Шишмарева так же оценил его, как и его покровитель граф Муравьев-Амурский, и Я. П. вскоре после Пекина был награжден и назначен во вновь открытое в Урге русское консульство.

Почти с самого основания консульства, с 1861 г., с первых шагов его деятельности, Я. П. Шишмарев состоял в Урге консулом в различных оттенках этого звания – управляющим консульством, консулом и генеральным консулом. В течение этого периода он только иногда был отвлекаем от своего поста для исполнения особых поручений. Так, в 1881 г. Я. П. Шишмарев был назначен в Кульджу полномочным комиссаром по передаче Илийского края китайскому правительству, а в следующем году был командирован в Западную Монголию для изучения торговых вопросов и рассмотрения взаимных претензий русских и китайских подданных. Главная заслуга Я. П. Шишмарева перед Россией, правильно замечает Г. Н. Потанин, заключается в его служении интересам русской торговли в Монголии, оберегать которые ему суждено было в течение столь многих лет. Он же долгое время должен был стоять на страже наших торговых сношений на западной границе Маньчжурии.

Все отличия, до чина тайного советника и проч., Я. П. Шишмарев получил в лице представителя русского консульства в Монголии – в Урге. Как на свидетельство его постоянной популярности в монгольской среде, можно указать на подарок, давно полученный им от ургинского богдо-гэгэна, – чашу из сандального дерева. Получение такого подарка иноверцем – чуть не единственный случай в истории монголо-буддийской духовной обрядности.

За долговременное пребывание в Урге Я. П. Шишмарев изъездил Монголию, что называется, вдоль и поперек, в особенности ее северную часть. Некоторые географические факты были им сообщены впервые, как, например, существование снежных вершин в Хангае и в Восточном, или Монгольском Алтае. Его путевые заметки о Кэрулене долгое время были единственным источником для знакомства с этим районом Северной Монголии. Но в чем был особенно сведущ Я. П. Шишмарев, и что он хорошо знал – так это монголов, домашнюю жизнь монгольских князей, их взаимные отношения, управление Монголией, экономические условия, в каких живет низший класс, значение буддийского духовенства и, что наиболее важно для русских, – русскую торговлю, постоянным свидетелем роста которой он был в последние сорок – пятьдесят лет.

К сожалению, литературная деятельность Я. П. Шишмарева выразилась лишь немногими статьями, напечатанными в сибирских географических журналах, а именно: «Сведение о халхаских владениях», «Поездка из Урги на Онон» и «Сведения о дархатах-урянхах ведомства ургинского хутухты».

Многие центральноазиатские экспедиции и большинство путешественников, начиная со знаменитого Н. М. Пржевальского, перебывали в Урге и получали большее или меньшее содействие и присущее Я. П. Шишмареву русское гостеприимство.

Лично я был знаком с маститым консулом с 1883 г., со времени моего первого путешествия по Центральной Азии с покойным Пржевальским, имевшим с Шишмаревым самые наилучшие отношения. Об этом свидетельствуют и письма Н. М. Пржевальского к Шишмареву, любезно переданные Я. П. мне в полное распоряжение.

В Урге в русско-китайском банке мы теперь получили серебро в китайских и гамбургских слитках, необходимое экспедиции на всем ее караванном пути в глубине Центральной Азии. Здесь же пришлось приобрести порядочное количество цзамбы [50]– сухой ячменной или пшеничной муки и других предметов повседневного продовольствия. Казаки по обыкновению добыли двух походных сторожевых собак, которых они без труда выбрали из массы бродячих псов, промышлявших отбросами.

С первых дней прихода в Ургу нас донимали монголы-подводчики, желавшие доставить экспедицию в Монгольский Алтай; в числе таковых оказался и алашанец, долженствовавший в скором времени отправиться обратно в Дын-юань-ин. За алашанца я ухватился в первую голову и, что называется, обеими руками, потому что, во-первых, он имел лучшую рекомендацию от моего спутника Бадмажапова, проживавшего в это время в городе Дын-юань-ине в качестве представителя русской торговой фирмы в Южной Монголии – «Собенников и бр. Молчановы», во-вторых, алашанец-подводчик брался доставить в Дын-юань-ин двадцать наших самых тяжеловесных вьюков, необходимых нам только впоследствии, и, в-третьих, давал облегченному каравану большую подвижность в выполнении круговой экскурсии через низовье Зцзин-гола, долиною Гойцзо в тот же Дын-юань-ин.

С алашанцем мы очень скоро сговорились и семнадцатого января отправили наш транспорт под наблюдением Четыркина и казака Буянты Мадаева. Этот караван последовал поперек Гоби в Дын-юань-ин, придерживаясь маршрута Н. М. Пржевальского.

Тем временем были подряжены и местные монголы для главного каравана, намеревавшегося оставить Ургу двадцать первого января. Однако против такого моего решения монголы энергично протестовали; дело в том, что как раз двадцатыми числами у монголов начинался большой праздник Цаган-сар – «Белый месяц», и они усиленно упрашивали меня день выступления каравана перенести на двадцать пятое. Делать было нечего, пришлось уступить номадам. В таких случаях участники экспедиции по большей части берутся за перо и пишут письма. Вообще говоря, я не люблю продолжительных остановок в городах, так как они отвлекают от прямых дел и вызывают наибольшую, иногда даже непроизводительную трату денег.

Таким образом в Урге нам пришлось провести более двух недель, которые, несмотря на монотонную жизнь, прошли довольно скоро. Все наши мысли невольно сосредоточивались на предстоявшем путешествии, и мы совершенно не замечали, как мелькал короткий день, сменяемый обыкновенно длительной холодной ночью. Несмотря на крайнюю стужу по вечерам, я долго, бывало, не мог оторваться от чудного зрелища, которое представляет из себя звездное небо. Здесь оно особенно ярко, и наблюдаемые в экспедиционные трубы небесные светила приводят человека в большое восхищение, в особенности Юпитер и его спутники. По окончании специальных наблюдений наша походная обсерватория несколько вечеров не убиралась, привлекая внимание местных обитателей и служа для наблюдения дивной красоты вселенной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: