Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Название:Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «5 редакция»fca24822-af13-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-59497-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Козлов - Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото краткое содержание

Есть судьбы, отправной точкой которых оказывается случайная встреча, а главной пружиной – удача. Такова судьба знаменитого русского исследователя Петра Кузьмича Козлова (1863—1935).

Великий путешественник, знаменитый Н. М. Пржевальский, однажды возник перед замечтавшимся о дальних странах молодым человеком и заговорил с ним. С этих пор судьба не имевшего никаких перспектив Петра Козлова, обреченного, казалось, всю жизнь прозябать на скучной однообразной работе в провинциальной конторе, переменилась как по волшебству.

Пржевальский, почувствовавший в юноше родственную душу, стал ему наставником, почти что отцом, взял в свою экспедицию, научил всему, что знал и умел. Четвертая Центральноазиатская экспедиция Пржевальского 1883—1886 гг., к сожалению, оказалась последним предприятием этого замечательно исследователя. Но для Петра Кузьмича она стала только первой, а за ней последовали еще пять, причем три последних возглавил сам Козлов.

И каждая из них – большая удача. Поражающие воображения труды, удивительные открытия, знакомство с Далай-ламой XIII, заслуженное признание, слава на Родине и за рубежом. И, конечно, сенсации! Открытый П. К. Козловым в 1907—1909 гг. мертвый тангутский город Хара-Хото (X—XIII вв.) подарил миру теперь знаменитую богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском и уйгурском языках, сотни скульптур и древних буддийских святынь, а раскопки древних могильных курганов к северу от Урги в 1924—1925 гг. открыли гуннские погребения эпохи Хань III—I вв. до н. э., полные прекрасно сохранившихся тканей, ковров, седел, монет, украшений, керамики.

Только в одном удача отвернулась от Петра Кузьмича – ему так и не удалось побывать в Лхасе. Тибет – предмет юношеских мечтаний и зрелых надежд – открыл ему свое сердце, но не стены своей древней загадочной столицы.

Основу юбилейного издания, приуроченного к 150-летию со дня рождения выдающегося российского путешественника, составили два главных произведения П. К. Козлова: «Тибет и Далай-лама» и «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото». В приложениях публикуется история последней (Монголо-Тибетской) экспедиции П. К. Козлова (1923—1926 гг.), краткое описание первой самостоятельной (Тибетской) экспедиции (1899—1901 гг.), подготовленное исследователем для журнала «Русская старина», а также малоизвестная автобиография путешественника.

В подготовке этого юбилейного издания деятельное участие принимали сотрудники мемориального музея-квартиры П. К. Козлова в Санкт-Петербурге – А. И. Андреев, О. В. Альбедиль, Т. Ю. Гнатюк. Благодаря их усилиям издание обогатилось тщательно подготовленными комментариями и уникальным иллюстративным и фотографическим материалом.

Электронная публикация включает все тексты бумажной книги П. К. Козлова и базовый иллюстративный материал. Но для истинных ценителей эксклюзивных изданий мы предлагаем подарочную классическую книгу. Сотни фотографий, большинство из которых выполнены самим исследователем, карты маршрутов, рисунки непосредственных участников экспедиций и впервые публикуемые цветные снимки из коллекции музея-квартиры П. К. Козлова составили иллюстративный ряд этого юбилейного издания. Эта книга, как и вся серия «Великие путешествия», напечатана на прекрасной офсетной бумаге и элегантно оформлена. Издания серии будут украшением любой, даже самой изысканной библиотеки, станут прекрасным подарком как юным читателям, так и взыскательным библиофилам.

Тибет и далай-лама. Мертвый город Хара-Хото - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Очерк тибетской природы

Грандиозная природа Азии, проявляющаяся то в виде бесконечных лесов и тундр Сибири, то безводных пустынь Гоби, то громадных горных хребтов внутри материка и тысячеверстных рек, стекающих отсюда во все стороны, ознаменовала себя тем же духом подавляющей массивности и в обширном нагорье, наполняющем южную половину центральной части этого континента и известном под именем Тибета. Резко ограниченная со всех сторон первостепенными горными хребтами, названная страна представляет собою, в форме неправильной трапеции, грандиозную, нигде более на земном шаре в таких размерах не повторяющуюся, столовидную массу, поднятую над уровнем моря, за исключением лишь немногих окраин, на страшную высоту от 13 до 15000 футов. И на этом гигантском пьедестале громоздятся, сверх того, обширные горные хребты, правда, относительно невысокие внутри страны, но за то на ее окраинах развивающиеся самыми могучими формами диких альпов. Словно стерегут здесь эти великаны труднодоступный мир заоблачных нагорий, неприветливых для человека по своей природе и климату и в большей части еще совершенно неведомых для науки.

Тибетское нагорье, где покоятся колыбели рек Инда, Брамапутры, Салуена, Меконга, Голубой, Желтой, раскинулось, действительно, на громадное пространство. Доступное приблизительно в средней своей части в направлении от извилины Брамапутры на Куку-нор влиянию юго-западного муссона Индийского океана, оно в этом районе летом богато атмосферными осадками. Далее на запад нагорье еще более возвышается, выравнивается, сухость климата постепенно увеличивается, и травянистый покров высокого плато сменяется щебне-галечной пустыней, справедливо называемой «мертвой землей». По мере же удаления от помянутой климатической диагонали на восток и юг, по мере того, как реки, стремящиеся в эти стороны, вырастают в могучие водные артерии, нагорье Тибета все больше и больше размывается, переходя последовательно в горно-альпийскую страну.

Долины рек, мрачные ущелья и теснины чередуются здесь с водораздельными гребнями гор. Дороги или тропы то спускаются вниз, то ведут вновь на страшные относительные и абсолютные высоты. Мягкость и суровость климата, пышные и жалкие растительные зоны, жилища людей и безжизненные вершины величественных хребтов часто сменяются пред глазами путешественника. У ног его развертываются или чудные панорамы гор, или кругозор до крайности стесняется скалистыми боками ущелья, куда путник спускается из-за облачной выси; внизу он слышит неумолкаемый шум по большей части голубых пенящихся вод, тогда как наверху тишина нарушается лишь завыванием ветра и бури.

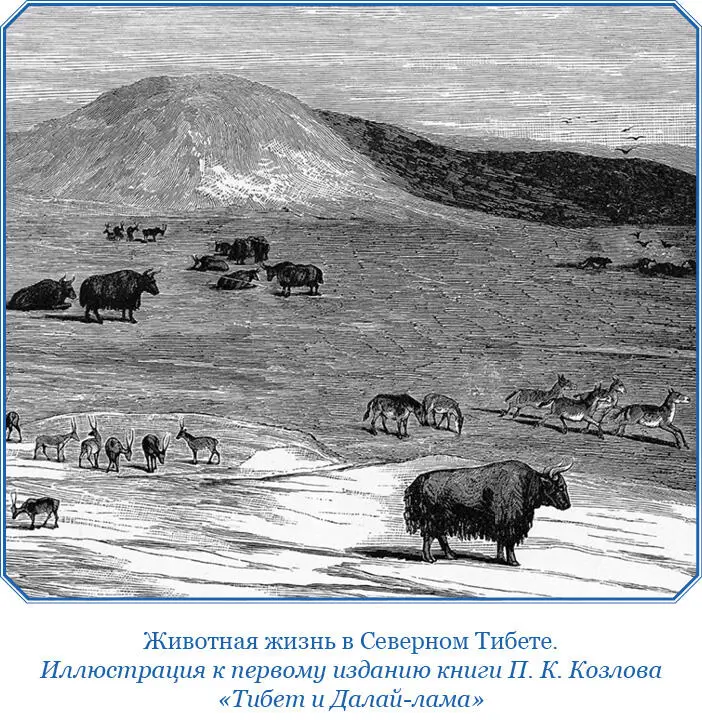

В северной части Тибета расстилается высокое холодное плато. Спокойный, мягко-волнистый рельеф, прикрытый характерной травянистой растительностью, изобилует оригинальными представителями животного царства: дикими яками, антилопами оронго и ада, дикими ослами и другими, приспособленными к разреженному воздуху и климатическим невзгодам копытными. Рядом с травоядными, на соседних глинистых увалах, во множестве населенных пищухами (Lagomys ladacensis), бродят тибетские медведи (Ursus lagomyiarius) не только в одиночку, но нередко и компанией в два-три пищухоеда. Окраска шерсти тибетского медведя сильно варьирует: от черного до чалого и ярко-светлого, чтобы не сказать белого.

На речках и озерах летом держится много плавающих и голенастых пернатых; среди первых наибольшего внимания заслуживает индийский гусь (Anser indicus) [4], а среди вторых – черношейный журавль (Grus nigricollis), открытый Н. М. Пржевальским.

Кочевники-тибетцы, появляющиеся здесь лишь изредка в виде охотников, золотоискателей или просто грабителей-разбойников, не нарушают привольной жизни млекопитающих. Путешественнику в этих местах нужно быть крайне осмотрительным, чтобы не подвергнуть себя неприятной случайности.

В летнее время, в рассматриваемой части тибетского нагорья, погода характеризуется преобладающей облачностью, обилием атмосферных осадков, выпадающих в виде снежной крупы, снега и дождя. Ночной minimum температуры частенько ниже нуля. Однако, не смотря на все это, местная флора, веками приспособленная к борьбе за существование, произрастает сравнительно успешно и в теплые солнечные проблески ласкает взор своими яркими колерами.

В другие времена года погода на севере тибетского нагорья выражается господствующими с запада сильными бурями, в особенности весною, кроме того, соответственно низкой температурой, несмотря на столь южное положение страны, и крайнею сухостью атмосферы; результатом этой сухости воздуха является почти полное отсутствие снега в долинах даже зимою, когда иначе было бы невозможно существование здесь многочисленных стад диких млекопитающих.

В южной части тибетского нагорья характер местности круто изменяется: к голубой выси неба поднимаются скалистые цепи гор, между которыми глубоко залегает лабиринт ущелий со стремительно бегущими по ним ручьями и речками. В замечательно красивую, дивную гармонию сливаются картины диких скал, по которым там и сям лепятся роскошные рододендроны, а пониже ель, древовидный можжевельник, ива; на дно, к берегам рек сбегают дикий абрикос, яблони, красная и белая рябины; все это перемешано массою разнообразнейших кустарников и высокими травами. В альпах манят к себе голубые, синие, розовые, сиреневые ковры цветов из незабудок, генциан, хохлаток, Saussurea, мытников, камнеломок и других.

В глубоких, словно спрятанных в высоких горах, ущельях водятся красивые пестрые леопарды, рыси, несколько видов более мелких кошек (некоторые из них забегают и в долины), медведи, волки, лисицы, большие летяги, хорьки, зайцы, мелкие грызуны, олени, мускусная кабарга, китайский козел (Nemorhoedus) и, наконец, обезьяны (Macacus vestitus), живущие большими и малыми колониями нередко в ближайшем соседстве с человеком.

Что касается пернатого царства, то среди последнего замечено еще большее богатство и разнообразие. Особенно резко бросаются в глаза белые ушастые фазаны (Crossoptilon thibetanum) [5], зеленые всэре (Ithaginis geoffroyi), купдыки (Tetraophasis szechenyi), рябчики (Tetrastes severzowi), несколько видов дятлов и порядочное количество мелких птичек из отряда воробьиных. В поясе скал и россыпей по утрам и вечерам раздается звонкий свист горной индейки, или улара (Alegaloperdix Ihibetanus).

В ясную теплую погоду в красивых уголках южного Тибета натуралист одновременно услаждает и взор, и слух. Свободно и гордо расхаживающие по лужайкам стаи фазанов или плавно, без взмаха крыльев, кружащиеся в лазури неба снежные грифы [6]и орлы невольно приковывают глаз; пение мелких пташек, раздающееся из чащи кустарников, ласкает ухо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: