Игорь Курукин - Анна Иоанновна

- Название:Анна Иоанновна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03752-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Курукин - Анна Иоанновна краткое содержание

В судьбе Анны Иоанновны было немало крутых поворотов: природную русскую царевну, племянницу Петра I, по его воле выдали замуж за иноземного принца, полжизни провела она бедной вдовствующей герцогиней в европейском захолустье, стала российской императрицей по приглашению вельмож, пытавшихся сделать её номинальной фигурой на троне, но вскоре сумела восстановить самодержавие. Анна не была великим полководцем, прозорливым законодателем или смелым реформатором, но по мере сил способствовала укреплению величия созданной Петром империи, раздвинула её границы и сформировала надёжную и работоспособную структуру управления. При необразованной государыне был основан кадетский корпус, открыто балетное училище и началось создание русского литературного языка.

Книга доктора исторических наук Игоря Курукина, написанная на основе документов, рассказывает о правлении единственной русской императрицы, по иронии судьбы традиционно называемом эпохой иностранного засилья.

Анна Иоанновна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Именно при Анне «немцы» потеряли право на двойное жалованье. Кроме того, в 1733 году было запрещено определять иноземных офицеров на службу без доклада императрице, в 1735-м они потеряли привилегию возвращаться на службу с новым чином, дававшимся при отставке {530} .

Глава шестая.

ИТОГИ ПРАВЛЕНИЯ

Россия, коль щастлива ты

Под сильным Анниным покровом!

Какия видишь красоты

При сём торжествованьи новом!

М.В. Ломоносов«Иное уже совершила, а иное совершит старается»

В 1734 году в «Слове в день воспоминания коронации… Анны Иоанновны…» Феофан Прокопович назвал её правление достойным продолжением петровских деяний, рассыпаясь в похвалах императрице, которая «сама собою довольна, сама славна, сама видна, ясна и всем ведома». Проповедник задавал вопрос: «Хочем ли хвалити тебе всеавгустейшую монархиню нашу?» — и сам же отвечал: «Если сие делаем, то в море каплю пускаем». В том же сочинении он призвал с высоты птичьего полёта посмотреть на все «грады» и «страны» державы, которые находились «в лучшем и безопаснейшем от прежнего состоянии, когда варварство исчезает, хищения и разбои на суде праведно обличаются, и воровство во всяком месте искореняется, а наука воинская поощряется, и заводятся изрядные художества» {531} . Едва ли бывалый Феофан вполне доверял им самим нарисованной идиллической картине; но мог ли он, посвятивший всю жизнь сознательному служению неограниченной монархии, признаться, что «самодержавство» может не быть движущей силой благих преобразований?

Кое-какими свершениями племянницы Пётр I был бы доволен. За время аннинского царствования в стране появились 22 новых металлургических завода. Ежегодно выплавлялось до тридцати тысяч пудов меди (в 1725 году — 5500 пудов). Россия медленно, но верно становилась частью европейского рынка, завоевав прочные позиции в торговле железом — его вывоз за десять лет увеличился в 4,5 раза. Рост экспорта пеньки (в среднем — по миллиону пудов в год), льняной пряжи стимулировал посевы технических культур {532} .

Увеличился и импорт — стоимость товаров, доставленных из-за границы через Петербург и Архангельск, с 1725 по 1739 год выросла почти на полмиллиона — с 1 429 200 рублей до 1 928 800 рублей. Иностранные купцы ввозили сукно и шёлковые ткани, красители, цветные металлы (олово и свинец), колониальные товары (сахар, пряности, кофе, табак), вино, хрусталь, чулки и другие товары, потребные европеизированным россиянам {533} . Активный торговый баланс и пошлины обеспечивали золотом и серебром российскую денежную систему. При Анне Иоанновне было отчеканено золотых монет на 176 651 рубль 80 копеек и серебряных на 20 032 254 рубля {534} .

Экономическая политика стала более гибкой, чем в петровское время, но её принципы не менялись: государство оставалось главным покупателем, заказчиком и контролёром промышленной продукции. Это покровительство обеспечивало стабильный рост — даже в годы Русско-турецкой войны правительству уже не надо было прибегать к принудительной мобилизации экономики.

При этом «немецкое» правительство не стремилось ослабить русскую промышленность или подчинить её иностранцам. Берг-регламент 1739 года подтверждал право каждого обнаружившего залежи полезных ископаемых на их разработку, разрешал приписку казённых крестьян к частным заводам и освобождал промышленников от пошлин на продукты и припасы для предприятий. Правительство осторожно подходило к запросам иностранных дельцов. Так, в 1739-м Кабинет не разрешил отдать «в содержание» англичанину Мееру ряд сибирских заводов {535} . Правда, в руках английской фирмы Шифнера и Вульфа оказался экспорт российского железа; зато многолетний контракт на его закупку стал стимулом для новой программы строительства уральских заводов, осуществлённой В.Н. Татищевым {536} . В 1733 году было отказано в передаче казённых суконных мануфактур в Москве и Казани прусскому предпринимателю Иттеру.

Аннинские министры, продолжая петровскую традицию, стремились развивать собственное сукноделие; четыре из каждых пяти суконных мануфактур, возникших за двадцатилетие после смерти первого императора, были основаны в царствование Анны Иоанновны. Однако в 1730 году российские «фабриканы» готовы были поставить только 124 тысячи аршин сукна, тогда как Военной коллегии требовалось почти 400 тысяч. В 1735 году они дружно отговаривались объективными трудностями: «Рунной шерсти здесь в России и в Малороссии мяхкой поярочной шерсти ж многова числа сыскать и купить негде» {537} . Приходилось непатриотично закупать шерстяные ткани за границей. Английское сукно качеством превосходило прусское, но товар «королевской прусской компании» Пелотье и Круземарка стоил на две копейки дешевле {538} .

С прусской компанией был заключён контракт на 170 тысяч аршин по 58 копеек, ещё 136 тысяч аршин должны были поставить англичане и 112 тысяч — отечественные производители; но борьба за русский рынок продолжилась. В итоге английские купцы победили при активной поддержке резидента Клавдия Рондо — торговый договор 1734 года снизил на треть пошлины с английского сукна. Тем не менее, если при Петре I 70 процентов армейских мундиров были сшиты из импортного сукна, то при Анне Иоанновне — половина.

Подготовленный Комиссией о коммерции во главе с Остерманом новый таможенный тариф 1731 года отказался от крайностей петровской политики: снизил ввозные пошлины на импортные товары с 75 до 20 процентов, отменил запретительное обложение экспорта льняной пряжи, тем самым заставляя «фабриканов» конкурировать с заграничными производителями и восстанавливая традиционные статьи экспорта. В то же время для развития отечественного производства предусматривалась отмена пошлин на ввоз сырья и инструментов {539} . Но, как и раньше, его рост достигался в первую очередь за счёт увеличения доли подневольного труда: закон 1736 года разрешал предпринимателям оставить в своём владении всех обученных ими свободных рабочих.

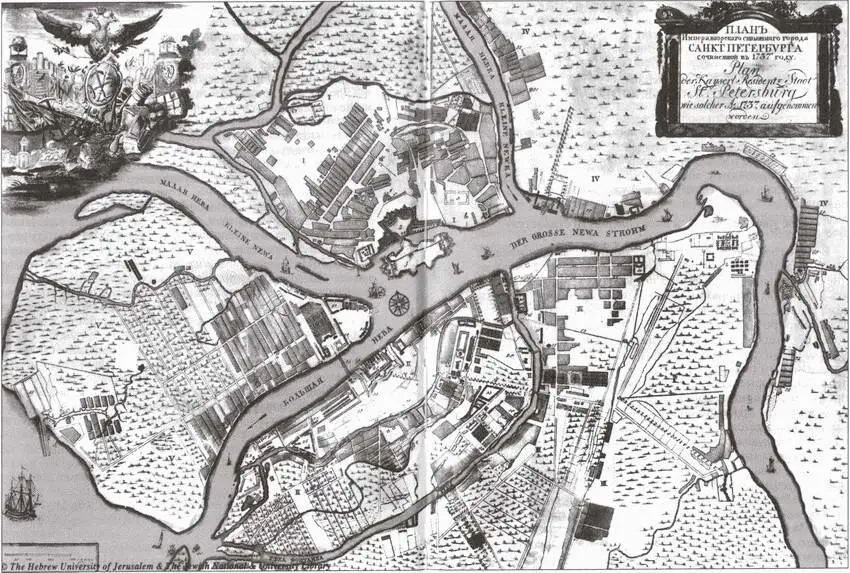

Именно при Анне Иоанновне Петербург стал превращаться в имперскую столицу. Согласно исповедным росписям 1737 года, его население составляли 42 969 мужчин и 25 172 женщины {540} . Был, наконец, достроен собор Петропавловской крепости, а сама крепость перестроена в камне. В 1734 году было закончено начатое в 1722-м возведение здания Двенадцати коллегий, в 1732–1738 годах по проекту архитектора Ивана Коробова поставили первое каменное здание Адмиралтейства со шпилем и колоколом, возвещавшим о пожарах и наводнениях. После страшных пожаров 1736 и 1737 годов стал воплощаться созданный Комиссией о Санкт-Петербургском строении генеральный план застройки, в основу которого была положена трёхлучевая система улиц-магистралей: «першпективы» — Невская, Вознесенская и вновь прорубленная «Средняя» (нынешняя Гороховая улица), начинавшиеся от башни Адмиралтейства — пересекались кольцевыми магистралями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: