Игорь Курукин - Анна Иоанновна

- Название:Анна Иоанновна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-235-03752-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Курукин - Анна Иоанновна краткое содержание

В судьбе Анны Иоанновны было немало крутых поворотов: природную русскую царевну, племянницу Петра I, по его воле выдали замуж за иноземного принца, полжизни провела она бедной вдовствующей герцогиней в европейском захолустье, стала российской императрицей по приглашению вельмож, пытавшихся сделать её номинальной фигурой на троне, но вскоре сумела восстановить самодержавие. Анна не была великим полководцем, прозорливым законодателем или смелым реформатором, но по мере сил способствовала укреплению величия созданной Петром империи, раздвинула её границы и сформировала надёжную и работоспособную структуру управления. При необразованной государыне был основан кадетский корпус, открыто балетное училище и началось создание русского литературного языка.

Книга доктора исторических наук Игоря Курукина, написанная на основе документов, рассказывает о правлении единственной русской императрицы, по иронии судьбы традиционно называемом эпохой иностранного засилья.

Анна Иоанновна - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако «верховники»-фельдмаршалы В.В. Долгоруков и М.М. Голицын получили от Анны по семь тысяч рублей. Кроме того, последнего императрица назначила обер-маршалом собственной коронации и пожаловала четырьмя волостями в Можайском уезде; жена князя стала первой дамой двора — обер-гофмейстериной, а сам он — президентом Военной коллегии {153} .

Не означали ли царские милости, что боевые генералы в решающий момент дрогнули? 25 февраля оба фельдмаршала никак себя не проявили, а армейские полки столичного гарнизона не оказали «верховникам» никакой поддержки, тогда как во время чтения утверждённых Анной «кондиций» войска охраняли правителей в Кремлёвском дворце. Датский посланник Вестфален рассказывал, как М.М. Голицын у ног Анны просил её о прощении и оправдывался, что «хотел защитить наше несчастное потомство от такого произвола, назначив благоразумные границы их (монархов. — И.К.) непомерной власти и власти фаворитов, которые немилосердно нас мучили» {154} . М.М. Голицын скончался в самом конце 1730 года при не вполне понятных обстоятельствах; его старший брат прожил ещё несколько лет вдалеке от двора, прежде чем его обвинили в не слишком значительных по нормам той эпохи служебных злоупотреблениях (покровительство зятю при получении наследства) и заключили в каземат Шлиссельбургской крепости.

Торжества по случаю коронации государыни проходили с 28 апреля по 5 мая. Ради них был временно снят траур по Петру II — 27-го числа «объявлено всем, чтоб по полудни печалное платье сложили, а надели цветное, как при дворе ея величества, так и протчие», кому предстояло присутствовать на торжестве «со всякими радостными забавы».

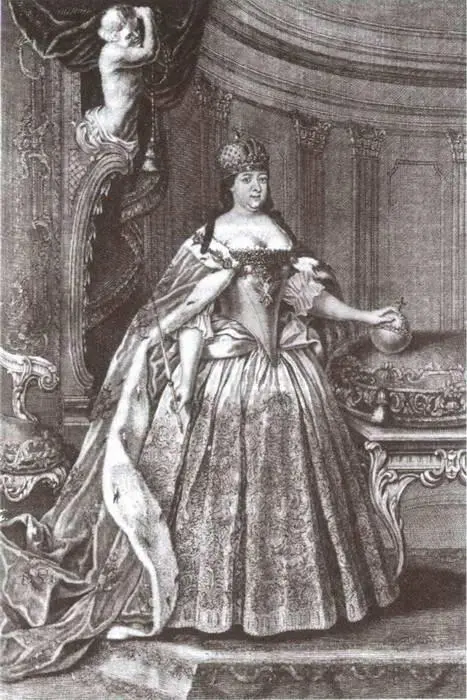

В девятом часу утра 28 апреля 37-летняя московская царевна и вдовая курляндская герцогиня вышла из «чертогов» Кремлёвского дворца навстречу главному событию в своей жизни. Пройдя сквозь строй гвардейцев с ружьями «на караул» и склонёнными знамёнами, она вступила в Успенский собор. Там под балдахином красного бархата на устланном дорогими коврами помосте был водружён «алмазный» трон царя Алексея Михайловича работы персидских мастеров из сандалового дерева, покрытого золотыми и серебряными пластинами, украшенными драгоценными камнями. На специально огороженных «галереях» государыню ожидали впущенные по «билетам» иностранные посланники, отечественный генералитет, представители «знатного шляхетства», дамы и девицы первых четырёх классов.

Шествие открывал отличившийся во время переворота подпоручик кавалергардов и генерал-майор князь Никита Трубецкой. Императорские регалии (изготовленную к церемонии ювелиром Готфридом Дункелем корону, державу, скипетр и мантию) несли главные герои недавних событий, становившиеся первыми фигурами нового царствования: фельдмаршал И.Ю. Трубецкой, князь А.М. Черкасский, новоиспечённый граф вице-канцлер А.И. Остерман, дядя царицы В.Ф. Салтыков и генерал-кригскомиссар Г.П. Чернышёв. Тяжёлый шлейф держали в руках камергеры во главе с обер-гофмейстером С.А. Салтыковым; в этой группе скромно присутствовал пока ещё мало кому знакомый Эрнст Иоганн Бирон {155} .

Постановщиком и главным исполнителем церемонии стал новгородский архиепископ Феофан Прокопович. Он попросил Анну прочитать Символ веры, надел на неё тяжёлую мантию-«порфиру» с аграфом из алмазов, возложил на склонённую голову государыни корону и вручил ей державу и скипетр из «большого наряда» московских царей. Поверх порфиры впервые была возложена бриллиантовая цепь ордена Святого Андрея Первозванного. Также впервые в чин коронации была включена особая молитва, прочитанная коленопреклонённой императрицей — она благодарила за «сохранение от всех скорбей и напастей» и просила «вразумить и управить мя в великом служении сём». Грянувшее многолетие было заглушено пушечной пальбой и беглым огнём выстроенных полков…

В поздравительном слове Прокопович посочувствовал государыне, риторически вопрошая: «Кому не известны бывшия твоя доселе скорби?» — имея в виду её вдовство в европейском захолустье, смерть державного дяди, бесчестье и гонение. Неожиданное восшествие на престол — «по долгом из утра туманном помрачении, как стала пора к славному сему шествию всечистым сиянием просветилось». Далее можно было говорить только о Божьей милости — не мог же архиепископ изобразить реальные условия воцарения императрицы с подписанием и последующим «изодранием» «кондиций».

После миропомазания Анна причастилась в алтаре по священническому чину. По окончании литургии она поклонилась «прародительским гробам» в Архангельском соборе, посетила царскую домовую церковь Благовещения и медленно удалилась во дворец, объявив перед этим о новых пожалованиях в чины и раздав памятные золотые медали: на лицевой стороне была изображена императрица в профиль, на оборотной — скипетр, корону и державу ей вручали Вера, Надежда и Любовь под девизом «Богом, родом и сими»; подразумевалось, что царским венцом Анна была обязана воле Всевышнего, происхождению и собственным добродетелям — никому и ничему более.

Затем последовал парадный обед в Грановитой палате. Во время «стола» «при игрании на трубах и литаврах» провозглашались тосты за здравие её величества, членов императорского дома, членов Синода, всех верноподданных. На площади же были выставлены два жареных быка и фонтаны с белым и красным вином; впрочем, они были предоставлены «в вольное употребление» только после окончания императорского пира, дабы не оскорбить двор и гостей неизящной гульбой простолюдинов. Анна милостиво изволила бросать из окна памятные коронационные жетоны. Под занавес, возвращаясь в «чертоги», она пожаловала камергера Бирона в обер-камергеры (начальники придворного штата) — на этой должности он будет находиться до конца её царствования {156} .

Екатерина I в 1724 году принимала поздравления один день; для Анны церемонию растянули натри дня, чтобы подчеркнуть торжество легитимной власти. В первый день поздравления государыне приносили придворные чины, генералитет и дипломатический корпус; во второй — гвардейские офицеры и прочее шляхетство, офицеры трёх старейших пехотных полков, профессора Академии наук и члены московского магистрата; в третий — кавалергарды и придворные служители. Ритуал включал шествие императрицы из своих апартаментов в Грановитую палату, восседание на троне и вереницу подходивших с поздравлениями подданных; к высочайшей руке допускались лишь «чужестранные министры», генералитет и дамы первых трёх классов.

Второго мая Анна во главе пышной процессии отбыла в Лефортово, где в «летнем доме» (Головинском дворце) были разбиты шатры с «конфектами» и питьями; затем был устроен обед на 300 персон. 3 мая императрица в Кремле угощала «знатнейших мужеских и женских персон» и дипломатический корпус, а на следующий день — придворных дам кавалеров. Приглашённые восхищались украшением огромного круглого стола, за которым сидела Анна: «…в средине того стола были 2 фонтаны с серебреными статуями, из которых в полную высоту вода поднималась, падала в басены, в которых было доволство разных родов рыб. Оной стол так хорошо и видению приятен был, что описать не мочно». «Гвоздём программы» стал персидский комедиант, ходивший по канату, натянутому от Красного крыльца «до болшого колокола» на колокольне Ивана Великого.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: