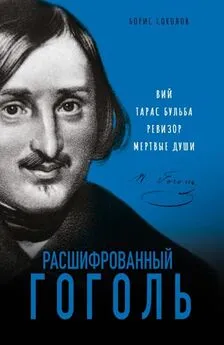

Борис Соколов - Гоголь

- Название:Гоголь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9265-0001-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Соколов - Гоголь краткое содержание

Данная энциклопедия представляет собой наиболее полный (в одном томе) свод документов и материалов о жизни и творчестве Николая Васильевича Гоголя. …Задачу настоящей энциклопедии я вижу не в том, чтобы дать какую-то оригинальную трактовку образов Гоголя и событий его биографии, а в том, чтобы собрать воедино наиболее интересные и яркие суждения и факты, все богатство и разнообразие существующих мнений. Это поможет читателю представить себе Гоголя во всей его широте и противоречивости и составить свое мнение об авторе «Ревизора» и «Мертвых душ», выбрать для себя своего Гоголя.

Гоголь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А. К. Воронский в книге «Гоголь» (1934) писал о М. д.: «В мировой литературе трудно найти другую художественную вещь, в которой с такой беспощадной пластической силой было бы вскрыто опустошающее влияние собственности на человеческую душу. Подведен итог многолетним скорбным думам, наблюдениям и переживаниям. Собственность, вещь приняла вполне ясные и четкие очертания. Она как бы целиком воплотилась. Это — уже не клады, не червонцы Басаврюка и ростовщика, обладающие чертовскими, мистическими свойствами, не безобидная трубка Тараса, это — средне- и мелкопоместное имущество в состоянии упадка и развала, это — рыночная собственность, товар, которую производит фабрика „кучи мастеровых“, собственность, определяющая собой новый хозяйственный, политический, бытовой и культурный уклад. Приняла более житейский вид и всякая нежить: красная свитка на свином рыле превратилась во фрак наваринского пламени с дымом; чужестранец без роду и племени стал выглядеть самым обходительным и житейски-обиходным Павлом Ивановичем; чудовища и гномы, застрявшие в церкви, приняли вид Петухов, Ноздревых, Плюшкиных, Собакевичей, Коробочек; ведьмы — дамы просто приятные и приятные во всех отношениях. В чертовщине не стало нужды, но действительность стала хуже и ужаснее всякой чертовщины. Потрясающая картина, по сравнению с которой бледными выглядят колдуны и Басаврюки».

И. П. Золотусский в книге «Гоголь» (1979, 1998) писал, что во втором томе М. д. Чичиков следует своей цели «по инерции, прежнего азарта и упования на эту аферу у него нет. Да и все, что он видит вокруг себя, убеждает его в том, что пора заняться приобретением не фантастического, не сказочного, как пишет Гоголь, а настоящего имения, приобрести не мифические земли в мифической Херсонской губернии, а в самой что ни на есть середине России, где ни от кого не скроешься и где можно честным путем наживать миллионы. Эту мысль внушает ему примерный хозяин Костанжогло… Крушение Чичикова во втором томе состоит не в обвале его очередного замысла (подделки завещания старухи-миллионерши. — Б. С.), не в просчете, который он допустил при осуществлении их, а в крушении внутреннем. Что-то ноет и сосет его, и в кружении с „мертвыми душами“, в подделке завещания, в темных связях с контрабандистами и магом-юрисконсультом он нет-нет да и вспомнит эту боль». Во втором томе М. д. происходит борьба за душу Чичикова между силами добра и зла. В третьем же томе, по замыслу Гоголя, главный герой должен был, испытав раскаяние, обратиться к деланию добрых дел.

А. Д. Синявский в книге «В тени Гоголя» (1970–1973) дал оригинальную трактовку знаменитого лирического отступления М. д. о русской тройке: «Критику немало смущало, что на гоголевской тройке едет-то все-таки Чичиков! Загвоздка, однако, не в том, что он едет, но в том, что он везет, что без него не обошлась, не прогремела бы вдохновенная тройка, которая ведь не просто бесплатное приложение к „Ниве“, сочиненное невпопад сатирическому сюжету поэмы, для того чтобы нам потом было что учить наизусть, но законное колесо и конечное производное Чичикова, и на нем, на окаянном, постылом, всё в ней вертится и несется в неоглядную даль. Иначе зачем бы потребовалось затрачивать столько стараний на то, чтобы „припрячь подлеца“, хорошо его обуздав, застращав (вот где понадобился генерал-губернатор!), наваливаясь кагалом — с автором во главе, с Костанжогло в горле (не выговоришь, и долго он, Гоголь, отхаркивался от застрявшей фамилии, клича свою худобу Скудронжогло и Гоброжогло, не в силах расстаться, однакож, с разъевшей кость червоточиной, с глаголом „жечь!“, отчего хмурое лицо иноземца почернело и запеклось в прожженное кислотою пятно), с Муразовым в коренниках, с этим Мининым и Пожарским зараз, с державинским волшебным Мурзою, стратегом-миллионером (что, ждите, с гостинцами явится и всем — от пуза — по чеку)… Спрашивается: с таким активом — нуждаться в Чичикове? Не могут. Не кони. Призраки. Транспаранты, состряпанные кое-как, на соплях, с одной задачей — учить и перевоспитывать Чичикова, проча в пристяжные России: иначе — не свезешь, не потянешь. „Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!“ Костанжогло не вытанцовывается, сколько ни жилься, ни жги; Муразов — сплошная дыра, протертая в школьном альбомчике с надеждой увековечить портрет гуманного ростовщика, доброго американского дядюшки, подоспевшего с несметным наследством; а Чичиков — кинь ему горстку-другую навозцу — смотришь, уже зачирикал, приветствуя каждого: жив. Как же им за живого не ухватиться: действительность! „…И мчится вся вдохновенная Богом!..“ (Да, но впряжен в нее у Гоголя — чорт…) Верим — не то что верим — видим: Чичиков мчит. Допускаем — хотя с натяжкой: промышлением начальства, уговорами почитателей, надзирателей, духовных и жандармских чинов — Чичиков завяжет проказничать. Но потянет ли он, исправившись, лямку с тем же азартом — ради одного удовольствия тянуть ее в поте лица? На вопросе этом Гоголь запнулся. Уж с какого бока ни подъезжал он к своему подопечному — и грозил ему палашом и Сибирью, и раскидывал далеко этику и поэзию земледелия».

«МИРГОРОД»,

сборник повестей Гоголя. Впервые опубликован: СПб., 1835, с подзаголовком: «Повести, служащие продолжением „Вечеров на хуторе близ Диканьки“». В состав М. вошли повести «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий» и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». В дальнейшем, при включении в собрание сочинений в 1842 г., повести «Вий» и «Тарас Бульба» были Гоголем существенно переработаны. В письме матери от 12 апреля 1835 г. Гоголь, посылая экземпляр М., заметил: «Посылаю вам… мои повести, довольно давние, которые впрочем недавно вышли из печати». Можно предположить, что составившие сборник повести были написаны еще в начале 1830-х годов.

22 марта 1835 г. Гоголь писал из Петербурга в Киев М. А. Максимовичу: «Посылаю тебе Миргород. Авось либо он тебе придется по душе. По крайней мере я бы желал, чтобы он прогнал хандрическое твое расположение духа, которое, сколько я замечаю, иногда овладевает тобою и в Киеве. Ей-Богу, мы все страшно отдалились от наших первозданных элементов. Мы никак не привыкнем (особенно ты) глядеть на жизнь, как на трын-траву, как всегда глядел козак. Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате трепака? Послушай, брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить в наружу, то это чорт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина. Когда душа твоя потребует другой души, чтобы рассказать всю свою полугрустную историю, заберись в свою комнату и откупори ее, и когда выпьешь стакан, то почувствуешь как оживятся все твои чувства. Это значит, что в это время я, отдаленный от тебя 1500 верстами, пью и вспоминаю тебя».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: