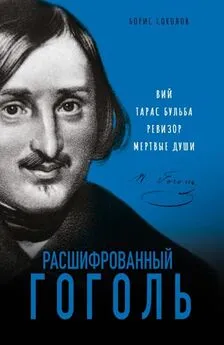

Борис Соколов - Гоголь

- Название:Гоголь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9265-0001-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Соколов - Гоголь краткое содержание

Данная энциклопедия представляет собой наиболее полный (в одном томе) свод документов и материалов о жизни и творчестве Николая Васильевича Гоголя. …Задачу настоящей энциклопедии я вижу не в том, чтобы дать какую-то оригинальную трактовку образов Гоголя и событий его биографии, а в том, чтобы собрать воедино наиболее интересные и яркие суждения и факты, все богатство и разнообразие существующих мнений. Это поможет читателю представить себе Гоголя во всей его широте и противоречивости и составить свое мнение об авторе «Ревизора» и «Мертвых душ», выбрать для себя своего Гоголя.

Гоголь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А. Белый первым обратил внимание на настоящее «кулинарное изобилие гоголевской прозы как олицетворение неизбывной полноты жизни, заставляющее вспомнить о старинных натюрмортах: „Чудовищен поварской прейскурант; вспомните овощи, фрукты, мяса, перевернутых ушами вниз зайцев — залу любого музея живописи под номерами 10, 11, 12; первые заняты старыми немцами, итальянцами, испанцами. В „Веч.“, „ТБ“, „В“ реестр отмечает 16 упоминаний о кушаньях (за вычетом предисловий к „Веч“); в предисловиях, бытовых повестях, комедиях и „МД“ мой реестр отмечает 86 смачно поданных блюд или плотоядных упоминаний о них; в „МД“ необходимый, сопутствующий героям передний фон жанра — еда; блюда отнюдь не декоративны; как яства, поданные голландцами: взять бы да съесть! Краткое перечисление этого смачного изобилия: напитки, водки, вина — „золототысячниковая сивушка“ (Шп), водка, настоенная на травах „деревий и шалфей“, перегонная на „персиковых косточках“ (СП), поднос „разноцветных настоек“ (МД), „разные наливки“ (ОТ), „губернская мадера“ (слона повалит) (Рев); „госотерн“ (в уездных городах нет просто сотерна), „клико-матрадура“ (не просто клико), „толстобрюшка“ (Рев), бордо, называемое „бурдашкой“, французское, под названием „бомбон“ („запах? — розетка“) (МД); к водкам — закуска: „соленые опенки“ (Шп.), сушеные рыбки, грибки (с чебрецом, с гвоздиками, с волошскими орешками, с мускатными орешками) (СП), балык, селедки (ОТ), винегрет, холодная телятина (Ш), вареные бураки, огурец, икра, паюсная, свежесольная, копченые языки (МД), сыр (Игр) и т. д. Мучные блюда: коржики, скородумки, шанишки, прягла (СП), пряженцы, масленцы, взваренцы (МД), другие „пундики“, ватрушки („каждая больше тарелки“), лепешки с припеками (луком, маком, творогом, сняточками), „кисленькие“ на вкус (неизвестно с чем) (СП); блины, пирожки (с маком, с сыром, с „урдою“) (СП), паштет (Ш), „загнутый пирог… с яйцом“, кулебяки с сомовым плесом, „пирог с головизною“, набитый хрящами и щеками „девятипудового осетра“, „пирог с груздями“; и — наконец знаменитая петуховская кулебяка в четыре угла: в одном „щеки осетра да вязига“; в другом — гречневая кашица, да грибочки с лукочком, да сладкие молоки, „да еще чего знаешь там этакого… какого-нибудь там того“ (МД). Супы: „борщ с голубями“ (ОТ), „стерляжья уха с налимами и молоками“ („шипит и ворчит… меж зубами, заедаемая расстегаем“) (МД), пятьсотрублевая уха „с двухаршинными стерлядями“ и „тающими во рту кулебяками“ (МД), „рассупэ-деликатес“ (МД) и т. д. Жаркое: „сосиски с капустой“ (МД), говядина с луком (Ш), „мозги с горошком“ (МД), „индейка со сливами“, поданная Шпоньке на одном блюде восприятий с „весьма красивой барышней“ (Шп), „набитая трюфелями индейка“ (Р), „индюк… ростом с теленка“ (набитый яйцами, рисом, печенками“ (МД), свинина, баранина, гусь, котлеты с каперсами, теленок, жаренный на вертеле, с почками (два года воспитывался на молоке) (МД), кушанье из внутренностей, „утрибка“ (ОТ), кушанье, видом похожее „на сапоги, намоченные квасом“, соус, „обхваченный…винным пламенем“ (ОТ), каплун (ОТ), пулярка жареная, „с финтерлеями“, „няня“, или блюдо „из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками“; из рыбных — севрюжка, белуга, осетр: к нему сняточки, груздочки, да — репушка, да морковка, да бобки, да свекла звездочкой („да… чего-нибудь там этакого… того-растого… Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть“ (МД). Сладкое, — … Довольно, читатель! Не Илиада, а… Жратв-иада; можно бы исщербить щит Ахилла резьбою показанных блюд; в центре ж вырезать пуп: герой жанра — брюхо! Неспроста перечисляю предметы и блюда, отчетливо выпертые всем рельефом из плоскости полотна; перечисленье — прием третьей фазы; столы жирных блюд средь тяжелой скульптуры вещей здесь насильственно вставлены в легкие фоны, почти загораживая кругозор…» Кулинарная роскошь — это соблазн, побуждающий людей грешить (брать взятки, выжимать все соки из крепостных крестьян и т. д.). Интересно, что автор столь впечатляющего «кулинарного пейзажа» умер фактически от того, что добровольно уморил себя голодом, изживая греховный «кулинарный соблазн».

Как отмечал А. Белый, «у Гоголя ряд неправильных выражений; Гоголь сам признавался: в Риме он забыл русский язык, значит: грамматически никогда и не знал его; это подчеркивает его талант: и без грамматики совершать в языке революции». Сущность революции заключалась в том, что Гоголь впервые по-настоящему ввел русскую разговорную речь в литературный язык. Сравнивая язык Пушкина и Гоголя, А. Белый отметил: «В отличие от уравновешенной и короткой пушкинской фразы, фраза Гоголя и длинней, и насыщенней придаточным предложением; части речи неуравновешены в ней: всюду скопление одних частей речи в ущерб другим; всюду заторы друг друга теснящих глаголов и существительных, отчего текст беспорядочно толпится у глаз, раздражая порой неумеренной яркостью; и — пафос дистанции всюду Пушкиным соблюден; фраза Гоголя какая-то неравнобокая фраза, как здание, напоминающее цаплю, которое Тарас Бульба увидел, подъезжая к Варшаве…» А. Белый подчеркивает: «Гоголь увеличивает энергию глагольного действия, подчеркивая или кинетику, или напрягая потенциал; он широко использует прием одушевления, и оттого глаголы его — оригинальны и ярки; мы говорим: „Пламя вырвалось из земли“; он скажет: „выхватилось“… Гоголь глаголами срывает с места предметы, обычно пребывающие в неподвижности (дома, деревни, верстовые столбы), заставляя и их отхватывать трепака…» Как пишет А. Белый, «все творчество Гоголя, как кряж, перерезает нагроможденье гипербол; прилагательные, данные в превосходной степени, образуют как бы ступенчатые предгорья к кряжу гипербол…» Эпитеты Гоголя А. Белый определяет как «смесь роскошеств с чувствительными недостатками; но они — не изъян, а перепроизводство богатств; в тропических порослях травам; и оттого — сушь, как следствие густоты; заросли эти взывают к очистке; к ним нечего прибавить: от них надо убавить и тогда все в этом мире будет прекрасно; богатство Гоголя особенно подчеркивается, когда мы обратимся к эпитетам Пушкина, которых красота в утонченной скромности, а вовсе не в роскоши; эпитеты Гоголя и Пушкина относятся вовсе к разным климатическим областям. Гоголь — тропичен; Пушкин — показывает красоты северной флоры». А. Белый особо остановился на П. фамилий и географических названий у Гоголя: «Потребность бесконтрольно излиться звуковым посвистом буйствует эскадроном имен, отчеств, фамилий, названий местностей, деревень, которым Гоголь штурмует нас: фамилии, или вернее — бред Гоголя, — выпучены ужасом пошлости, или хлещут как кастаньеты, гротеском; что главное: в них глумится тенденция отщепенца от рода над безличием родового чрева; даже имя „Николай“ (почему „Николай“?) превращает „я“ Гоголя в безыменку; почему оно — Николай, когда любое „ты“ Николай, любое „он“ — Николай? И отсюда потребность ожутить; и остранняют: не Николай Николаевич, а „Миколай Калаич“; Гоголь же — „Николай Васильевич“ из рода „Гоголей“ (чорт их знает, откуда „гоголи“?). И как месть за гоголя, пухнут звуковые монстры. Вот фамилии по чину „гротеск“; Бульба, Бурульбаш, Козолуп, Попопуз, Пухивочка, Голопупенко, Голокопытенко, Колопер, Пидсышек, Палывода, Покатыполе, Черевиченко, Макогоненко, Перерепенко, Метелица, Вовтузенко, Вертыхвыст, Невеличкий, Черевик, Чуб, Шпонька, Коробочка, Курочка из Гадяча, Земляника, Яичница, учитель Деепричастие, Держиморда, Хома Брут, Сторченко из Хортыщ, Сквозник-Дмухановский, Фемистоклюс Манилов, граф Толстогуб, Товстогуб, Довгочхун, Чипчайхилидзев, Пифагор Пифагорович Чертокуцкий, судья Тяпкин-Ляпкин; сюда же: Ердащагин, Шлепохвостова, Василиса Кашпаровна Цупчевьска, и т. д. Вот фамилии, которых задание внушить ужас своей тривиальностью: пара Пискарев и Пирогов в „НП“ окаймлена парой немцев, носящих знаменитые фамилии Шиллер и Гофман; вдумайтесь в ничтожество звуков, строящих фамилии двух героев Гоголя: Чичиков (чи-чи), Хлестаков (нахлестался); серою пылью чехлов несет от ряда фамилий: Подточина, Потанчиков, подполковник Потогоненко, Поприщин, Поплевин, Помойкин, Почечуев, Пуговицын, Перепреев, Перепендев, Подколесин, мичман Дырка, Люлюкин, столоначальник Ерошкин, Ковалев, Бобов, Бухмистерова, Брандахлыстова, Белобрюшкина, Купердягина, князь Брюховецкий, граф Булкин, Собачкин, Мурзафейкин, Замухрышкин, Вахромейкин, Ярыжкин, Тряпичкин, Швохнев, Блохин, Ихарев, Чмыхов, Глов, Невелещагин, Кислоедов, Софи Ватрушкина, полковник Чепраков, Харпакин, Трепакин, и т. д. Читатель, ведь — ужас! Имена и отчества: Амос Федорович, Агафья Тихоновна, Агафья Федосеевна, Василиса Кашпаровна, Фентефлей Перпентьич, Псой Стахич, Евдокия Малофеевна, Сильфида Петровна, Адельгейда Гавриловна, Маклатура Александровна, Евтихий Евтихиевич, Елевферий Елевферьевич, Акакий Акакиевич, Евпл Акинфиевич, Сысой Пафнутьевич, Макдональд Карлович, и т. д. Имена и прозвища: Солопий, Солоха, Мосий Шило, Хивря, Бовдюк, Ковтун, Коровий-Кирпич, Шепчиха, Копрян, Абакун Фыров, Алкид Манилов, Неуважай-Корыто, Григорий Доезжай-не-Доедешь, Елизавета Воробей, повариха Явдоха, девка Горпина, девка Орышка, приказчик Ничипор, кучер Омелек, отец Петр из Колиберды, Мокий, Соссий, Хоздазат, Трифилий, Варахасий, Павсикахий, Вахтисий; лысый Пимен „держал кабак, которому имя было Акулька“ (МД); колода карт — „Аделаида Ивановна“ (ТО); лошадь — „Аграфена Ивановна“ (Игр.) и т. д. А география Гоголя? Сельцо Вшивая-Спесь, село Колиберда, хутор Хортыщи, Шестилавочная улица, Мыльный переулок, дом Зверкова, церковь Николы-на-Недотычках и т. д. Я останавливаюсь подробно на именах, фамилиях, прозвищах; без них — не полон словарь; в них — явная тенденция к зауми сплетена с тенденцией к народным словам, прыщущим неологизмами; из последних выкручивает Гоголь свои жаргоны…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: