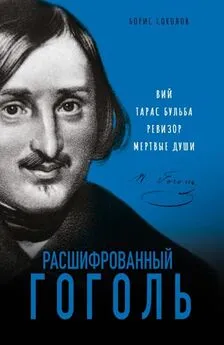

Борис Соколов - Гоголь

- Название:Гоголь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:5-9265-0001-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Соколов - Гоголь краткое содержание

Данная энциклопедия представляет собой наиболее полный (в одном томе) свод документов и материалов о жизни и творчестве Николая Васильевича Гоголя. …Задачу настоящей энциклопедии я вижу не в том, чтобы дать какую-то оригинальную трактовку образов Гоголя и событий его биографии, а в том, чтобы собрать воедино наиболее интересные и яркие суждения и факты, все богатство и разнообразие существующих мнений. Это поможет читателю представить себе Гоголя во всей его широте и противоречивости и составить свое мнение об авторе «Ревизора» и «Мертвых душ», выбрать для себя своего Гоголя.

Гоголь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кстати, я как-то не умею представить себе, чтобы Гоголь „перекрестился“. Путешествовал в Палестину — да, был ханжою — да. Но перекреститься не мог. И просто смешно бы вышло. „Гоголь крестится“ — точно медведь в менуэте.

Животных тоже он нигде не описывает, кроме быков, разбодавших поляков (под Дубно). Имя собаки, я не знаю, попадается ли у него. Замечательно, что нравственный идеал — Уленька — похожа на покойницу. Бледна, прозрачна, почти не говорит и только плачет. „Точно ее вытащили из воды“, а она взяла да (для удовольствия Гоголя) и ожила, но самая жизнь проявилась в прелести капающих слез, напоминающих, как каплет вода с утопленницы, вытащенной и поставленной на ноги.

Бездонная глубина и загадка».

Однако на исходе жизни, в своем последнем произведении, «Апокалипсис нашего времени» (1917–1918), В. В. Розанов, под влиянием только что происшедшей революции октября 1917 г., взял назад негативную оценку значения гоголевского творчества и признал правоту Гоголя в том, что настоящих личностей в России практически нет: «Филарет, Святитель Московский, был последний (не единственный ли?) великий иерарх Церкви Русской…

И Николая Павловича чтил — хотя от него же был „уволен в отпуск от Синода и не появлялся никогда там“. Тут — не в Церкви, но в императорстве уже совершился или совершался перелом, надлом. Как было великому Государю, и столь консервативному, не соделать себе ближним советником величайший и тоже консервативный ум первого церковного светила за всю судьбу Русской Церкви? Разошлись по мелочам. Прав этот бес Гоголь».

Более подробно эту же мысль В.В. Розанов развил в феврале 1918 г. в письме П.Б. Струве: «Я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя: и в 62 года думаю: „Ты победил, ужасный хохол“. Нет, он увидел русскую душеньку в ее „преисподнем содержании“. Ну, и как „спасли нас варяги“ от новгородской „свободы“, так спасут забалтийские немцы от вторичной петроградской „свободы“. Тайная моя мысль, — а в сущности, 20-летняя мысль, — что только инородцы — латыши, литовцы (благороднейшая народность), финны, балты, евреи — умеют в России служить, умеют Россию любить и каким-то образом уважать, умеют привязываться к России, — опять — непостижимым образом. Верите ли: что как только отец проходит с сыном Русскую историю, толкует с ним „Русскую правду“, толкует попа Сильвестра и его „Домострой“, то уж знайте, что или немец, или в корне рода его лежит упорядоченное немецкое начало. „Русский“ — это всегда „мечтатель“, т. е. Чичиков, или Ноздрев, или Собакевич на „общеевропейской подкладке“.

Гоголь сделал какой-то неверный план в освещении, неверно поставил „огни“; Гоголь вообще был немножко неумен. Но глаза его были — чудища, и он все рассмотрел совершенно верно, хотя и пробыл в России всего несколько часов. Он всю нашу „Государственную Думушку“ рассмотрел: сказав, что ничего, кроме хвастовства и самолюбия, чванства и тщеславия, русские никогда и ни в какую политику не внесут. Это вовсе не „империалисты“, не „царисты“. Это privats Menschen (обыватели, (искаж. нем. — Б. С.) — а в сущности — крысы, жрущие сыр в родных амбарах. И, кроме запаха сырного, ничего не слышащие. Это те же всё мужики, которые „нацарапали у помещиков по поместьям“ и нарядились в наворованное добро. И „собственности чувства“ никакого у нас нет; это — слишком „не по рылу“: собственность может зародиться у еврея, у немца, который работал собственность, привязался к ней и теперь ее любит. Собственность, „чувство собственности“ может возникнуть у родового человека, у родовитого человека, в конце концов — у исторического человека; а не у омерзительной ватаги воров, пьяниц и гуляк. Ну их к черту».

Л. Шестов в своей книге «На весах Иова» (1926) писал: «…Гоголь не о России говорил — ему весь мир представляется завороженным царством… Для Гоголя Чичиковы и Ноздревы были не „они“, не другие, которых нужно было бы „поднять“ до себя. Он сам сказал нам — и это не лицемерное смирение, а ужасающая правда, — что не других, а себя самого описывал и осмеивал он в героях „Ревизора“ и „Мертвых душ“. Книги Гоголя до тех пор останутся для людей запечатанными семью печатями, пока они не согласятся принять это гоголевское признание. Не худшие из нас, а лучшие — живые автоматы, заведенные таинственной рукой и не дерзающие нигде и ни в чем проявить свой собственный почин, свою личную волю. Некоторые, очень немногие, чувствуют, что их жизнь есть не жизнь, а смерть. Но и их хватает только на то, чтоб подобно гоголевским мертвецам изредка, в глухие ночные часы, вырываться из своих могил и тревожить оцепеневших соседей страшными, души раздирающими криками: душно нам, душно! Сам Гоголь чувствовал себя огромным, бесформенным Вием, у которого веки до земли и который не в силах их хоть чуть-чуть приподнять, чтоб увидеть краешек неба, открытый даже жалким обитателям мертвого дома. Его сверкающие остроумием и нравственным юмором произведения — самая потрясающая из мировых трагедий, как и его личная жизненная судьба. И его посетил грозный ангел и наделил проклятым даром второго видения. Или этот дар не проклятие, а благословение? Если бы хоть на этот вопрос можно было ответить! Но весь смысл второго видения в том, чтобы задавать вопросы, на которые нет ответов, и именно потому, что они так настоятельно требуют ответов. Бесчисленный сонм чертей и иных могучих духов не мог приподнять веки Вию. Не может открыть глаза и Гоголь, хотя весь он сосредоточен на одном помысле, на одном желании. Он может только терзать себя и безумствовать — отдать себя в руки духовному палачу отцу Матвею, уничтожать свои лучшие рукописи, писать дикие письма друзьям своим. И, по-видимому, в каком-то смысле эти беспощадные самоистязания, этот неслыханный духовный аскетизм „нужнее“, чем его дивные литературные произведения. Может быть, нет иного способа, чтобы вырваться из власти „всемства“! Гоголь… чувствовал над собой и всем миром страшную власть чистого разума, тех идей, которые создал „нормальный“, непосредственый человек…»

Как утверждал Л. Шестов, «фантастический мир представляется Гоголю самой реальностью сравнительно с тем миром, в котором Собакевич расхваливает Чичикову свои мертвые души, Петух до изнеможения закармливает своих гостей, Плюшкин растит свою кучу, Иван Иванович ссорится с Иваном Никифоровичем и т. д. И здесь, поистине, можно сказать: „бежим, бежим в нашу дорогую отчизну“. Но как бежать? Как вырваться отсюда?.. „Наша отчизна — та страна, из которой мы пришли сюда; там живет наш Отец“. Так говорит Плотин, так думал и чувствовал Гоголь: только смерть и безумие смерти может разбудить людей от кошмара жизни».

В. В. Зеньковский в книге «Н. В. Гоголь» (1961) утверждал, что «Гоголь был пророком православной культуры (и доныне, впрочем, остающейся темой лишь пророческих упований), т. е. переработки проблем культуры в свете Православия, его учения о свободе и соборности».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: