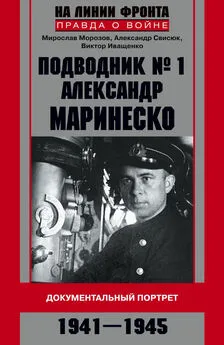

Александр Свисюк - Подводник №1 Александр Маринеско. Документальный портрет. 1941–1945

- Название:Подводник №1 Александр Маринеско. Документальный портрет. 1941–1945

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05709-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Свисюк - Подводник №1 Александр Маринеско. Документальный портрет. 1941–1945 краткое содержание

В 1945 г. в течение одного боевого похода на подводной лодке Балтийского флота С-13 капитан 3-го ранга Александр Маринеско торпедировал и потопил два океанских лайнера, на которых погибло более 8 тысяч немцев. Одним из судов являлось второе по величине судно германского пассажирского флота «Вильгельм Густлоф». Несмотря на всю значимость данного факта, который многие считают подвигом, Маринеско не был при жизни удостоен звания Героя Советского Союза, хотя такое представление и было подготовлено его непосредственным начальством. Высокое звание было присвоено лишь в 1990 г., после многочисленных обращений общественных и ветеранских организаций, спустя почти тридцать лет после смерти самого подводника.

Несмотря на восстановление исторической справедливости, интерес к имени А. И. Маринеско не угас и в наше время. Почему ему не было присвоено звание Героя Советского Союза в 1945 г.? Действительно ли он был развратником и пьяницей или все это наговоры завистников? Подвигом или военным преступлением было потопление лайнеров, на борту которых находилось множество беженцев? Можно ли назвать потопление лайнера «Вильгельм Густлоф» событием, встряхнувшим гитлеровский рейх до основания? На эти и другие вопросы попытались ответить авторы книги, используя исключительно документальную основу: труд включает в себя около 150 архивных документов, подавляющее большинство которых публикуется впервые, поскольку до недавнего времени находилось на секретном хранении.

Работа рассчитана не только на специалистов, но и на широкие круги общественности, которые интересуются судьбой А. И. Маринеско, правдой об этой весьма неоднозначной фигуре, которую многие считают народным героем.

Подводник №1 Александр Маринеско. Документальный портрет. 1941–1945 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В целом же период с декабря 1942 по сентябрь 1944 г. в развитии личности нашего героя можно оценить скорее отрицательно, чем положительно. 22 месяца вынужденного безделья, когда Маринеско не ходил в боевые походы, пришлись на период коренного перелома в Великой Отечественной войне и не могли пройти для деятельной натуры бесследно. И она нашла для себя дела достойные внимания, вот только служба при этом, к сожалению, отошла на второй план. Справедливости ради заметим, что командирские тактические навыки Александра Ивановича, благодаря интенсивной боевой подготовке, по сравнению с началом войны заметно выросли и находились, можно сказать, на пике своего развития.

Весной 44-го в Ленинград из эвакуации вернулась семья Александра Ивановича, но позже Нина Ильинична узнала, что муж в ее отсутствие жил с другой женщиной, к которой он окончательно ушел в конце 45-го, – блокадницей, некой Анной Ивановной [3]. Чисто по-человечески понять Маринеско можно – испытание разлукой и войной выдерживали далеко не все. Но последующие события наглядно показали, что он не хранил верность и своей новой любви. Так, может, дело было и не в любви вовсе?

К осени 1944 г., когда подлодки КБФ вновь получили возможность выйти на просторы Балтики, А. И. Маринеско оценивался командованием как вполне способный командир, который в силу объективных обстоятельств не успел пока проявить себя в должной мере. На его злоупотребление спиртным, самовольные отлучки, а также начавшие отмечаться с 1943 г. «аморальные явления» (под этим подразумевались случайные сексуальные связи женатого Маринеско с другими женщинами) смотрели если не сквозь пальцы, то достаточно спокойно. Объяснялось это в значительной степени тем, что морально-психологическое состояние экипажей подводных лодок в 1943–1944 гг. оставалось довольно сложным (док. № 5.4), а резерв подготовленных командиров-подводников, которыми можно было бы заменить нарушителя дисциплины, был давно исчерпан. В то же время с весны 44-го отношение командования к злоупотреблению спиртным стало ужесточаться. 30 апреля вышел Приказ НК ВМФ Н. Г. Кузнецова № 0349 «О запрещении выдачи и распития винно-водочных изделий на кораблях, в частях и учреждениях ВМФ», которым прямо запрещалось распитие алкоголя на службе сверх установленных «наркомовских» граммов. В появившейся вслед за этим директиве начальника Главпура ВМФ И. В. Рогова подчеркивалось, что «пьянство на флоте приняло недопустимые размеры, и оно, как правило, является причиной совершения военнослужащими почти всех крупных правонарушений и проступков». Впрочем, эти сигналы восприняли далеко не все…

«Кадровый голод» заставлял командование КБФ и соединений закрывать глаза и на недостаточно высокую результативность ряда подлодок, продемонстрированную в боевых походах последнего квартала 1944 г. (док. № 5.9). Вошла в их число и С-13 А. И. Маринеско. Увы, анализ его действий в крейсерстве между 5 октября и 11 ноября 1944 г. говорит не в пользу будущего «подводника № 1». Фактически за 38 суток нахождения в море С-13 смогла обнаружить всего четыре потенциальные цели, и лишь одна из таких встреч завершилась атакой. Налицо были факты плохой работы акустика и шифровальщика подлодки, причем в результате ошибок последнего «эска» дважды занимала не те позиции, где ей следовало патрулировать (док. № 5.7). Не случайным представляется тот факт, что в своем заключении командир дивизиона капитан 1-го ранга А. Е. Орел уклонился от оценки результатов похода, а комбриг капитан 1-го ранга С. Б. Верховский оценил их как удовлетворительные, отметив при этом «недостаточную настойчивость в поиске транспортов противника после обнаружения шумов по ШП». Намного жестче в своей декабрьской директиве прокомментировал действия С-13 Военный совет КБФ (док. № 5.8). Конкретно в вину ее командиру ставились редкие всплытия под перископ (через каждые полчаса вместо 10 минут), что шло вразрез с требованиями боевого наставления, а также двукратная грубая ошибка в определении элементов движения транспорта при торпедной стрельбе. При разборе этого эпизода комдив Орел фактически упрекнул Маринеско в очковтирательстве: «Заявление командира, что ТР в момент трехторпедного залпа застопорил ход, а в момент одиночного выстрела дал ход и этим объясняя промахи, неверно, т. к. торпеда должна была бы попасть в ТР через 32 секунды, а ТР застопорил ход и сразу же, погасив энергию ( чего быть не может ) , не дошел бы до точки встречи с торпедой только 90 метр., что при стрельбе веером с растворением 2°20′ в обе стороны при такой дистанции все равно привело бы к попаданию, такой же подсчет можно сделать и для повторного выпуска по стоящему ТР одной торпеды» (док. № 5.6). Можно не сомневаться, что, если бы командованию стали известны истинные результаты атаки на транспорт «Зигфрид» (док. № 5.12), который Маринеско объявил потопленным, не имея на то формальных оснований (не убедился в погружении тонущего судна, что дало возможность экипажу спасти его), оценка оказалась бы еще ниже.

С другой стороны, мало кто из командиров бригады ПЛ Балтфлота в первых походах 1944 г. смог добиться большего – сказывались длительный перерыв в плавании и, несомненно, определенная неуверенность перед лицом сильного и опытного противника, каким для нас на протяжении всей войны оставался немецкий военно-морской флот. Впрочем, вскоре наши подводники убедились в том, что немцы далеко не так всемогущи на море, как это казалось ранее, – в течение последнего квартала 1944 г. бригада потерь не имела, зато, по докладам, потопила 29 торговых судов и 3 боевых корабля. Реальные цифры были ощутимо меньше, но истина заключалась в том, что немцы не имели сил не только для эффективной борьбы с подлодками, но даже для непосредственной защиты своих конвоев – в них, как правило, число охраняемых судов превышало число эскортных кораблей, причем иногда даже в 1,5–2 раза. Самый эффективный способ защиты коммуникаций и главная причина потерь наших субмарин – постановка оборонительных минных заграждений вдоль трасс движения конвоев – не мог быть использован немецким командованием по целому ряду причин. Для действий подлодок КБФ сложилась благоприятная ситуация, извлечь полную выгоду из которой мешали слабость разведки, отсутствие современных приборов обнаружения и целеуказания, а в определенной мере и пассивность ряда командиров, понимавших, что исход войны решается не на море, а на сухопутном фронте, и стремившихся избежать ненужного, с их точки зрения, риска.

Из вышеизложенного можно прийти к заключению, что к началу 1945 г. А. И. Маринеско, имевший на своем официальном счету две победы, явно не возглавлял список наиболее результативных и прославленных командиров подлодок. Из 18 командиров боевых подлодок БПЛ КБФ восемь официально засчитанных побед на тот момент имел А. М. Матиясевич (командир «Лембита»), по шесть – С. И. Богорад (Щ-310) и М. С. Калинин (Щ-307), пять И. В. Травкин (в 1942 г. в период командования Щ-303), по четыре – А. А. Клюшкин (С-4) и Р. В. Линденберг (Д-2), три – И. П. Попов (К-56). Равное с Маринеско количество имели П. П. Ветчинкин (Щ-309), П. И. Бочаров (Щ-407), В. А. Дроздов (К-51) и В. К Коновалов (Л-3), причем по потопленному тоннажу все они, за исключением Коновалова, превосходили показатели командира С-13. Зато фамилия будущего «подводника № 1» в списках нарушений воинской дисциплины занимала совсем другую позицию, а чувствительность со стороны командования к данному вопросу в конце 1944 г. резко повысилась.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: