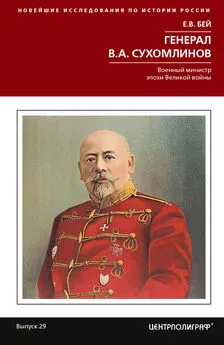

Владимир Сухомлинов - Генерал В. А. Сухомлинов. Воспоминания

- Название:Генерал В. А. Сухомлинов. Воспоминания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2015

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-496-01663-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сухомлинов - Генерал В. А. Сухомлинов. Воспоминания краткое содержание

Царский военный министр, которого судил царь, посадил Керенский, а освободил Ленин.

Под руководством Владимира Александровича Сухомлинова Россия вошла в Первую мировую войну, чтобы исчезнуть в ее пламени и хаосе революции. А сам он закончил свою карьеру презираемым арестантом, подвергнутым в обществе остракизму.

«Никогда Россия не была так хорошо подготовлена к войне, как в 1914 году», – написал в своей книге В. А. Сухомлинов.

Освобожденный большевиками, он очень вовремя уехал за рубеж, чтобы оставить нам свои мемуары, которые в России практически не издавались.

Мемуары Сухомлинова – это воспоминания офицера и военного министра о русской армии. Это воспоминания царского слуги о государе и власти. Это мемуары «узника совести» о тюрьме, от которой его не уберегли ни чины, ни заслуги.

Военных сажали и осуждали задолго до 193 7 года. Когда Сухомлинова арестовали, Сталин еще сидел в своей сибирской ссылке.

Уверен, что мемуары Сухомлинова добавят много новой информации для вашего понимания истории нашей Родины.

Составьте свое собственное мнение…

Генерал В. А. Сухомлинов. Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Незадолго до моего назначения военным министром, в марте 1909 года, в Царском Селе под председательством государя состоялось совещание по поводу аннексии австрийцами Боснии и Герцеговины, причем генералу Редигеру поставлен был вопрос о готовности нашей армии к активным действиям.

Ответ был отрицательный, а на вопрос министра юстиции И.Г. Щегловитова, в какой мере вооруженные силы наши способны в оборонительном смысле для защиты от вторжения в наши пределы, генерал Редигер точно так же категорически заявил, что они совершенно небоеспособны! Испуг собравшихся не стоит и описывать. Из объяснений Редигера оказалось, что японская война истощила всю материальную часть, которую не смогли пополнить, а проведенное без предварительных предупреждений сокращение сроков службы и одновременная демобилизация совершенно расстроили кадры войсковых частей, которые, при этом в таком слабом по составу комплекте, были из пограничных округов в значительном числе командированы по требованию гражданских властей во внутренние округа.

Это положение дало Государственной думе если не право, то все-таки возможность резко критиковать состояние армии. Она, может быть, этим принесла бы даже некоторую пользу, если бы большинство ее ораторов серьезно отнеслось к делу, а не критиковало армию в партийных интересах или даже в целях свержения самодержавия.

Эти опасные совпадения имели место и в высших военных кругах Петербурга, у одних – вследствие чистейшей апатии, у других – из слепого честолюбия без надлежащего достоинства.

Как великий князь Николай Николаевич, так и генерал Поливанов заручились поддержать известных думских ораторов, рассчитывая таким путем проводить свои личные интересы, не считаясь с тем, будет ли таким экспериментом осквернено их собственное гнездо или нет.

Подобная совместная игра этих сил привела к падению Редигера и моему назначению на его место как раз в ту минуту, когда генерал Поливанов надеялся сам стать военным министром и когда Николай Николаевич прочил третьего кандидата – Н.И. Иванова.

Обвинения в Думе, вместе с признанием военного министра в Совете, обрисовали задачу, выпавшую на мою долю: я должен был восстановить бодрый дух русской армии, которая, казалось, находилась в глубоком наркозе, и разбудить ее для новой жизни!..

Четыре драгоценных года были потеряны зря, без всяких признаков к тому, чтобы хоть что-либо было предпринято для оздоровления армии. Нигде не было никаких следов даже намечаемого впредь известного направления к продуктивной работе. При катастрофически неблагоприятной для России обстановке на мою долю выпала тяжелая задача – и это была моя историческая миссия!

Вот те условия, при которых государь вручил мне пост русского военного министра.

Часть седьмая. Стратегия и политика

Глава XX. Петербургские настроения

В исторически важный для России момент я принял должность военного министра. Русская внешняя политика находилась на распутье, но государство из-за последствий японской кампании и внутренних потрясений находилось в состоянии паралича.

Зима 1908–1909 годов протекла целиком под впечатлением кризиса на Балканах, закончившегося присоединением к Австрии Боснии и Герцеговины. Этим раскрыта была активность нашего главного противника, которая в таком угрожающем виде нам еще не представлялась. Вместе с тем выяснилась и наша политическая слабость, вследствие столь ярко обрисовавшегося расстройства наших вооруженных сил, что у каждого патриота выступали на глазах слезы.

Соответственно этому было настроено и петербургское общество. Чтобы предупредить всякие выступления, правительство должно было в конце октября запретить профессору Погодину сделать сообщение в связи с аннексией Боснии и Герцеговины.

С кафедры Государственной думы демократ Маклаков назвал это запрещение оскорблением национального чувства. Германия в то время стала на сторону своей союзницы и этим умалила, за пределы ее растяжимости, ту дружбу, которая тогда еще существовала на берегах Невы. В конце декабря Извольский отстаивал свою политику, указывал на сближение России с Италией и намечал цель своих стремлений: образование на Балканах славянского союза Болгарии, Сербии и Черногории.

За русской дипломатией горячо ухаживала английская. В настоящее время знают и не дипломаты, какие уже в 1908 году тонкие нити плел Извольский, чтобы русскую политику окончательно отдалить от германской. В «Новом Времени», газете наиболее читаемой в образованных военных кругах, появились статьи Пиленко в дружественном Англии духе…

В марте 1909 года для нас, не дипломатов, казалось, что наша внешняя политика никакого определенного направления еще не имела, причем я не мог утверждать тогда, что был в курсе дела и ознакомлен со всеми связями и политическими комбинациями.

Казалось, что между Парижем и Берлином, несмотря на существовавший союз с Францией, происходило шатание туда и сюда. Но государь, Столыпин, дипломаты и мы, военные, настаивали на том, чтобы армия была обновлена и превращена в оружие, пригодное для большой политики, давая возможность России занять опять среди других народов ее место великой державы. Моя реформа армии при этом не была обусловлена специально внешним политическим положением, хотя, понятно, наш союз с Францией играл роль, в данном случае, лейтмотива. Ведь без боеспособной армии соответственно наличным военно-географическим условиям никакой политики и вести нельзя. Это и были те общие соображения, на основании которых я строил свои планы…

Политика Сазонова, преемника Извольского на посту министра иностранных дел, сводилась к тому, чтобы присоединить проливы к России и изжить с Балканского полуострова австро-германское влияние. Великое несчастье его политики состояло в возможности для него внушить государю, что именно выбранный им путь ведет к восстановлению русской гегемонии над балканскими славянами.

В 1909 году казалось, что сочувствие склонялось в пользу известных советов графа Витте по вопросу о соглашении континентальных держав и образовании русско-франко-германского союза. Роковая фраза, что «дорога в Константинополь ведет через Берлин», в 1909 году не была еще общим лозунгом политических и политиканствующих кругов.

Граф Витте, точно так же, как генерал Редигер и я, стоял на той точке зрения, что в продолжение многих лет еще мы никакой войны вести не можем и что необходимо во что бы то ни стало изыскать средства избегнуть нашего участия в европейской войне. Его дипломатические соображения направлены были прежде всего на то, чтобы улучшить наши отношения с Германией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: