Сборник статей - Личности в истории

- Название:Личности в истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новый Акрополь»a1511911-a66d-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91896-101-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сборник статей - Личности в истории краткое содержание

Когда нам нужен пример, мы обращаемся к опыту выдающихся людей. Их биографии вдохновляют на свершения, их опыт бесценен, им хочется соответствовать внутренне и в своих поступках. Правители, писатели, ученые, философы, просветители, музыканты, художники прошлых веков и современности – им посвящен сборник статей «Личности в истории». Поскольку среди них немало наших с вами соотечественников, то посвященные им статьи мы вынесли в отдельный сборник «Личности в истории. Россия», который вышел из печати в 2014 г.

Статьи эти на протяжении более чем 10 лет публиковались в журналах «Новый Акрополь» и «Человек без границ» и неизменно вызывали огромный читательский интерес. Авторы статей – ученые, преподаватели естественных наук и философы, имеющие большой практический опыт.

Личности в истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

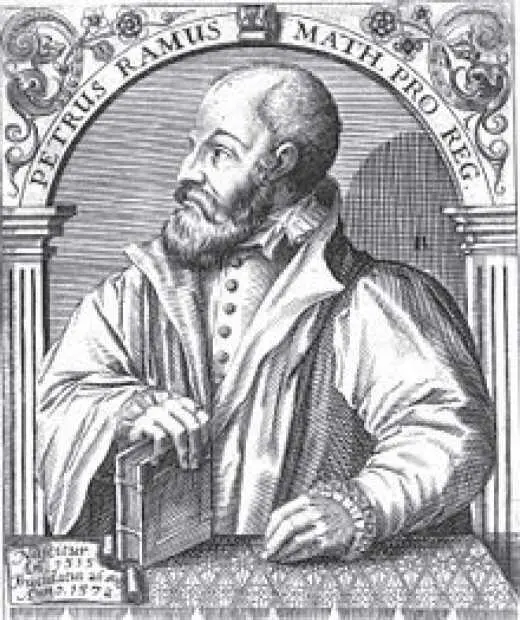

Петр Рамус

Ольга Короткова

Он родился на рубеже эпох. Умный, свободолюбивый, дерзкий, он всю жизнь боролся с засильем средневековой схоластики, мешавшей развитию нового мышления. Своей острой критикой отживших подходов и воззрений он открыл путь прогрессу в разных областях науки – и подписал себе смертный приговор. LABOR OMNIA VINCIT. «Труд побеждает все» – прочитанные однажды слова Вергилия стали девизом всей его жизни.

Франция, 1515 год. Париж празднует коронацию Франциска I, а в маленькой деревушке Кю Пикардийской провинции в семье обедневшего дворянина появляется на свет мальчик Пьер де ла Раме.

Петр Рамус

Его тяга к учению будет неистребима. Быстро усвоив знания, которые сможет дать ему сельская школа, восьмилетний Пьер пешком отправится в Париж «искать не удачи, но науки», однако нужда заставит его вернуться. Чтобы продолжить образование, он пойдет в услужение к сыну богатого дворянина, студенту Коллежа де Наварр. От ночных занятий у Пьера будут часто болеть глаза, а наутро нужно вставать чуть свет. Тогда он изобретет свой собственный будильник – камень, подвешенный на веревке с присоединенным к ней тлеющим фитилем определенной длины, не даст проспать. Наконец усилия будут вознаграждены: латинизированная форма его имени Петрус Рамус появится в списках учеников коллежа.

Год 1536. Главная аудитория Коллежа де Наварр переполнена. Идет экзамен на звание магистра искусств. В открытом диспуте свой тезис защищает лучший ученик Петрус Рамус. Тема: «Все, что сказано Аристотелем, ложно». Неслыханная дерзость на грани исключения из коллежа, ведь быть ученым в Средние века означало основательно знать труды этого греческого мыслителя и уметь по любому поводу привести его высказывание! В научном диспуте довод становился неопровержимым, если начинался словами: «Учитель сказал». Но многократные толкования искажали смысл, и учение Аристотеля давно превратилось в мертвую догму, сковывавшую разум.

«Я посвятил 3 года и 6 месяцев схоластической философии, прочитав, обсудив и обдумав различные книги “Органона“, и сегодня решил подвести итог: все это не сделало меня ни более сведущим в истории и познании античности, ни более умелым в ораторском искусстве, ни более способным к поэзии, ни более умелым в чем бы то ни было. Какое изумление! Какая скорбь!» – пожалуй, соперничать с Рамусом в красноречии и искусстве вести спор смог бы только Цицерон.

Блестящая защита продолжается целый день. Наконец – победа! Теперь магистр искусств Петр Рамус сможет проверить на практике свои идеи.

В начале XVI века во Франции все шире распространяются гуманистические идеи, закладываются основы нового естествознания, меняется стиль научного мышления – от средневековой ограниченной суммы знаний о природе к изучению реальной действительности, постижению естественных законов, управляющих миром. Уже витают в воздухе новые идеи, появляются труды Коперника «Об обращении небесных сфер», Везалия «О строении человеческого тела». Зарождается эмпирический метод, теперь критерий истинности научного знания связан с наблюдением и практикой.

Движение протестантизма заставляет католическую церковь и королевские власти усилить репрессии против всякого вольнодумства. Оплотом консервативных сил, старающихся сохранить традиционную систему, становится Сорбонна. Она проявляет особую непримиримость, предает проклятию «Разговоры запросто» Эразма Роттердамского, пытается добиться запрета книгопечатания.

Именно в это время на факультет богословия для рецензирования попадают книги Петра Рамуса «Подразделение диалектики» и «Порицание Аристотеля», в которых Аристотель назван софистом, обманщиком, а его последователи с их шумными диспутами – варварами.

«Если опрокинуть авторитет Аристотеля, то в философии не останется ничего точного, – возмущается переводчик трудов Аристотеля доктор Сорбонны Иоахим де Перион, – похоже, Рамусу пора начинать учебу заново!» Его назвали невежей, склочником, «врагом религии и общественного покоя, который только портит нравы молодежи, распространяя опасную любовь к новшествам». Это было начало войны.

В марте 1544 года парижане повсюду натыкались на слова: «Уничтожить!» Король повелевал: «Мы изымаем, осуждаем и упраздняем книги Петруса Рамуса… Мы запретили и запрещаем всем книгопечатникам и книготорговцам нашего королевства, всем нашим подданным печатать их, выпускать в свет, продавать, пересказывать в нашем королевстве под угрозой телесного наказания». Книги публично сожгли у входа в Коллеж де Камбре, философу грозила ссылка на галеры. Только через три года он получил разрешение читать лекции и печатать свои сочинения по философии.

Если бы мудрый учитель древних Афин мог услышать слова: «…следовать Сократу – это значит не быть порабощенным какой-нибудь системой, а следовать истине, красоте и пользе», он с радостью обнял бы еще одного своего ученика – Петра Рамуса.

Систему бесплодных диспутов Рамус считает вредной и убивающей живую мысль. Ей на смену должна прийти новая система обучения, новая школа, которая поставит перед собой совершенно новые цели – не готовить послушных богословов, а развивать любознательность слушателей, учить их мыслить самостоятельно, выходя за пределы стандартных выводов и общепризнанных оценок, критически воспринимая труды средневековых авторов.

17 февраля 1551 года на заседании парламента Парижа по вопросу о том, какую степень самостоятельности может допустить лектор, читая свой курс, Рамус одерживает новую победу. Парламент решает: преподаватель может применять свои собственные методы, находя формы изложения учебного материала. Но главное, чего добивается реформатор, – во внеурочное время, в выходные дни лектор имеет полную свободу в выборе изучаемых сочинений.

«Хорошее ведение урока и диктовка высокоученых вещей необходимы, но это лишь небольшая часть задачи хорошего преподавателя. Его первый и основной долг состоит в том, чтобы выслушивать ученика, увещевать его, сделать лучше, руководить им с помощью слов, поступков, примеров. Мы должны убедиться, что молодые люди гораздо больше благодаря примерам, подражанию, усердию и привычке, чем благодаря предписаниям, становятся грамматиками, ораторами, философами. Мы должны постараться выступать не как ученые, но как руководители при упражнениях», – говорил он в речи «О методах обучения».

Задумав коренным образом изменить содержание учебных дисциплин и методы преподавания, он начал с пересмотра всех наук, чтобы доказать их практическую значимость и отбросить ненужные, излишние правила и предписания: «Каждое искусство должно быть основано на опыте и не должно включать ничего, что не выведено из подражания природе. Опыт – создает искусство, неопытность – рождает безрассудство».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: