Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы

- Название:Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-251-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы краткое содержание

Автор книги – Александр Иванович Левитов (1835–1877), известный беллетрист и бытописатель Москвы второй половины XIX в. Вниманию читателя представлено переиздание сборника различных зарисовок, касающихся нравов и традиций москвичей того времени. Московская жизнь показана изнутри, на основе личных переживаний Левитова; многие рассказы носят автобиографический характер.

Новое издание снабжено современным предисловием и комментариями. Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями из частных архивов и коллекций М. В. Золотарева и Е. Н. Савиновой; репродукциями с литографий, гравюр и рисунков из коллекции Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» и фонда Государственной публичной исторической библиотеки России. Книга представляет интерес для всех, кому небезразлично прошлое российской столицы и судьбы ее простых жителей.

Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Еще бы не прикинуть, черт меня побери! – отвечал какой-нибудь Бова-королевич в лютом азарте. – Хочешь три тысячи?

– Прибавь что-нибудь, – торговался любостяжатель-хозяин.

– Разрывайся сердце! Идет к ним легенький сосунок от Догоняй – не догонишь.

– Ха-ха-ха-ха! – разражался хозяин. – Ты ведь от Догоняя ничего не хотел из дому пускать. Вот и промахнулся. Только я тебе, милый друг, вот что скажу: себе берегу на старость эту синицу. Без нее, сам ты видишь, весь хор никуда не годится.

Но я сейчас только приметил, что, так много распространившись о барской хористке, отступил от плана моего очерка. Если я должен много о чем-нибудь писать, то никак не об Анютке, потому что такое подробное развитие девичьей жизни противоречит моему заглавию и, сам я очень хорошо понимаю, не идет к делу. По этому случаю я прибегаю к некоторым сокращениям.

Прекращаю я на некоторое время мой полночный труд для того собственно, чтобы, не смущая никого несимметричностью моего рассказа, в тишине моей бедной комнаты неслышно погрустить о том печальном конце, к которому непрерывно приходили стройные, белокурые и голубоглазые певицы барских хоров.

Длинный ряд воспоминаний о моей собственной пошлой жизни возник в голове моей по поводу моих представлений о молодых днях Анны Петровны. С болезненным трепетом, который произвели в моем сердце эти воспоминания, я повторяю про себя обыкновенную, некогда Анюткину, историю в наших степных барских усадьбах.

В длинном флигеле, скупо освещенном сальными свечами, идет вечерняя спевка. Дворня до того привыкла к стройным концертам хора, что окончательно уже перестала шататься под окнами флигеля со своими вечными досугами. Конфузливый регент, управляя тридцатью человеками, выражал собой полнейшее счастье. Скрипка под его пальцами, как живое существо, до осязательности ясно пела про это счастье. На молодого человека были устремлены голубые глаза, блиставшие и любовью к нему, и каким-то благоговением. Полновластный распорядитель хора, регент нарочно становил Анютку впереди всех против себя. Смотрят они друг на друга, обвороженные друг другом, – и скрипка поет в руках регента, и Анютка поет, а хор, невольно поддаваясь могуществу любви, могуче вторит им, – и вне флигеля тихая, сельская ночь кажется еще тише, потому что казалась она вам глубоко заслушавшейся песней любви.

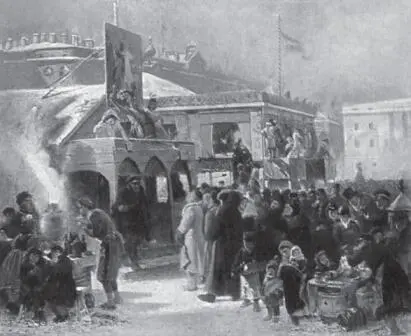

Балаганы. Худ. В. Е. Маковский. 1869 г. Открытка начала XX в. Частная коллекция

– Анютку барин зовет! – выкрикивает вдруг повелительным голосом лакей, на минуту появляясь в дверях певческого флигеля.

Как внезапно порванная струна, умолк хор и скрипка умолкла, закончив свое пение вздохом, похожим на тот, которым вздыхают в последний раз в этой жизни.

– Баста! – угрюмо скомандовал регент.

– Што скоро бросил спевку-то? Ай не по сердцу, что к барину Анютку позвали? – толковали между собой певчие, расходясь по своим каморкам.

В двухгодовой промежуток, который последовал после описанной мной спевки, замечательного ничего не случилось, исключая того, впрочем, обстоятельства, что барский хор почти что расстроился, потому что регент втянулся в запой, а Анютка с каждым днем теряла свой птичий голос и видимо сохла…

В моей памяти возникает другая сцена. Первозимье засыпало широкий барский двор своим белым, ослепляющим снегом. Весь двор исслежен разнохарактерной обувью дворни, которая толпилась около флигелей, помещавших прислугу. Перед крыльцами этих флигелей стоят одноконные крестьянские подводы, на которых молодое дворовое поколение отправляется в Москву, по предварительному барскому определению, в выучку разным добрым и полезным мастерствам. Семнадцатилетняя Анютка тоже едет с этим обозом в столицу, чтобы в совершенстве изучить там в частности – добрую нравственность, а в главном – приятные манеры, необходимые для такой ловкой горничной, которая требовалась для вырастающей барышни. Барин, назначая Анютку для этой высокой цели, руководствовался здесь главным образом тем, что Анютка и после своего курса в столице сохранит еще свежесть своего личика и что, по его наивным соображениям, не от чего было осечься в богатой Москве ее белокурым кудрям…

Прощаясь с детьми, дворовые так же горько плакали, как горько плачут и недворовые, когда расстаются со своими детьми. Следовательно, особенно занимательного в этих громких материнских выкриках, в этих молчаливых отцовских слезах – ничего не было.

Наконец обоз, провожаемый целой гурьбой, тронулся в свой далекий путь. На облучке тех саней, где сидела закутанная в бараний отцовский тулуп Анютка, прилепился и пьяный регент с тщательно закутанной в разные отрепья скрипкой.

– Вы не бойтесь, не горюйте! – утешал он Анюткиных отца и мать. – Со мной она там не пропадет. Будьте покойны: как только приедем в Москву, сейчас же я по докторам пущусь. Так и так, мол, голос самый ангельский имела. Воскрешайте, скажу. Певица, скажу, выйдет несравненная. Ну, они воскресят!

Но до конца отморозил глупый кутейник {162}бессапожные ноги свои, когда шатался по Москве, разыскивая воскресителя-доктора. До смерти, так сказать, исходился он по широким столичным улицам, и вся польза, которую он мог принести своей талантливой ученице, состояла в том, что после него Анютка снесла на толкучку его самоделковую скрипку и на деньги, вырученные за нее, купила новые башмаки, два золотника чаю и полфунта сахару.

– Сердце у меня оченно ломит! – говорила Анютка, – когда я взгляну на эту скрипку…

Прошла тут Анна Петровна все те фазы столичной жизни, которые неминуемо предстоит пройти существу, изучающему горничное мастерство и добрую нравственность, – до того, что окончательно забыла, билось ли когда-нибудь ее сердце в то время, когда конфузливый регент восторженно посвящал ее в тайны партитур, и, говоря высоким слогом, она до того погрузилась в прозу городской жизни, что успела своими трудами, как она говорила, выкупиться на волю, заплатив барину такой куш, который, как я рассчитывал, она могла иметь тогда только, когда прожила бы в горничных двести тридцать семь лет и восемь месяцев.

Поступила она тут, как бы экономкой, к некоторому приказному {163}, одному их тех добродетельных смертных, которые, по смыслу присяги, даже до последнего издыхания мажут казенными чернилами по казенной бумаге. Когда сей седовласый столоначальник, худой и бесстрастный, с серебряными очками на помутившихся глазах, дожив до пятидесятилетнего возраста, увидал, что от жизни, кроме могилы, ждать ему нечего, он сочетался с Анной Петровной законным браком в тех видах, что для чего-де и не осчастливить девицы?..

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: