Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы

- Название:Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-251-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Левитов - Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы краткое содержание

Автор книги – Александр Иванович Левитов (1835–1877), известный беллетрист и бытописатель Москвы второй половины XIX в. Вниманию читателя представлено переиздание сборника различных зарисовок, касающихся нравов и традиций москвичей того времени. Московская жизнь показана изнутри, на основе личных переживаний Левитова; многие рассказы носят автобиографический характер.

Новое издание снабжено современным предисловием и комментариями. Книга богато иллюстрирована редкими фотографиями из частных архивов и коллекций М. В. Золотарева и Е. Н. Савиновой; репродукциями с литографий, гравюр и рисунков из коллекции Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» и фонда Государственной публичной исторической библиотеки России. Книга представляет интерес для всех, кому небезразлично прошлое российской столицы и судьбы ее простых жителей.

Жизнь московских закоулков. Очерки и рассказы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но вот снова сошла весна на окоченевшую землю, снова веселая жизнь зацвела на девственной улице; но мыслей и лица Сафи нисколько не развеселила эта все обновившая жизнь. На оттеплевшей почве быстро вырастала яркая зелень; но в то же время на ней не показывалось даже малейшего признака тех идеалов, которые так крепко засели в сердце моей барышни. Но она не утратила еще своих надежд. Целые дни бедная Сафи просиживает у растворенного окна с книжкой в руках и ждет чего-то. Ждет, говорю, а там какой-нибудь жуир-приказный {175}, в твердой уверенности, что барышня в урочные три часа сидит у окна с той целью, чтоб усладить себя зрением его, Петра Воробьятникова, любовно делает ей ручкой, обтянутой в красноватую пеньковую перчатку.

Петр Воробьятников, Дон Жуан {176}ты эдакой из нижнего земского суда! Скажи мне, что ты такое в сравнении с каким-нибудь шевалье де Мезон-Руж {177}, и не срамись более, потому что рано или поздно Сафи пожалуется маменьке на твою наглость, и Анна Петровна в тот момент, когда ты, нежно-задумчивый, потому что страстно влюбленный, будешь проходить под окнами ее флигеля, не преминет окатить твой франтовской сюртучок грязными помоями. Твоя дерзость, конечно, в этом случае получит справедливое возмездие; но зачем же пострадает твой сюртук и зачем сам ты будешь страдать по барышне, которая всегда, от полноты сердца, готова презирать всякого молодого франта, полагающего свое наслаждение в том, чтобы носить на своем жилете толстую бронзовую цепочку с злостным намерением ввести в заблуждение доверчивого ближнего и заставить его подумать, что цепочка та золотая и что она придерживает таковые же карманные часы.

«Господи! – думала про себя Анна Петровна, глядя на постоянно нахмуренную, вечно ничего не делающую и даже как будто разобиженную чем-то дочь. – В кого только ленивая такая да злая родилась она у меня? Ума не приложу: отец был смирный, занятливый…» И когда представление о негодности и непутности дочери чересчур тесно наполняло ее голову, она, что называется, с великим азартом принималась допекать свою Сафи. Долго, бывало, слушает она брань матери, бессмысленно упершись в нее своими воспаленными от постоянных слез глазами, и как будто ничего не понимает. Так противоречила ее действительная жизнь мечтам о той жизни, которую ее воображению помогли сочинить те безобразные романы, которые обыкновенно читают в наших пансионах девицы украдкой от своих сторожих.

– Что ты глаза-то на меня выпучила, словно дура какая? – гневно спрашивала Анна Петровна дочь, еще пуще разбешенная ее молчаливым равнодушием.

Сафи наконец вздрагивала от этого крика и пробуждалась. Начиналась общая перепалка. Звонким голосам хозяек уныло вторили своим дребезжанием стекла флигеля, словно огорченные этой ссорой, и вообще дела принимали такой печальный оборот, что ни мать, ни дочь не могли смотреть друг на друга без крайней злости. Щебетухи-свахи, которых отовсюду тащила к себе Анна Петровна с целью, при их посредничестве, как можно поскорее отделаться от дочери, наполнили своим трескучим говором прежде уединенный флигель. На медвежьем столе происходили нескончаемые чаепития, сопровождаемые горькими жалобами Анны Петровны на непослушную дочь, которые передергивали все существо Сафи.

– Чего ты на нее глядишь, на старую? – говорила ей другая Сафи, подруга нашей барышни по пансиону, поступившая теперь в гувернантки куда-то. – Я, ma chere {178}, как увидала, что дома кушать часто нечего, сейчас же к детям одного вдового старика нанялась. Житье-то какое, если бы ты знала!..

– Да я никуда не хожу и к нам никто не ходит. Где же я найду место?

– А «Полицейский листок» на что? Пошли кухарку в мелочную лавку, там получают. Я сама брала из лавочки.

«Полицейский листок» оказался благодетельнее чаелюбивых свах. На его столбцах, к великой своей радости, Сафи прочитала однажды следующее: «Нужна молодая особа для первоначального обучения благородных детей. Адресоваться можно каждый день на Сивую улицу, к отставному от гусар полковнику Кочетищеву». Публикация эта тем более обрадовала Сафи, что благородное семейство, кроме приличного вознаграждения, обещало молодой особе летом житье в подмосковной, а по зимам – постоянное столкновение с избранным обществом.

«Приличное вознаграждение, житье в подмосковной, большой свет!..» – восторженно твердила про себя будущая гувернантка, когда в безграмотном письме к полковнику от гусар Кочетищеву предлагала ему свои услуги по части первоначального обучения его благородных детей.

И вот, как и в начале повести, мы опять видим Анну Петровну перед зеркалом, облаченную в свое парадное, гродетуровое платье, в воротничке и рукавчиках, паче снега белейших. Она достойно хочет выполнить поручение, которое дает ей Сафи к полковнику. Как бла-о-родная женщина, она, конечно, могла бы, не роняя себя лицом в грязь, лично трактовать не только что с полковником, а даже и с генералом, что не раз и выполняла с большим успехом, накануне больших праздников выхлопатывая себе какое-нибудь вспоможение; однако же вдова не забывает прихватить с собой и дочернее письмо, которое Сафи, с целью рекомендовать свою эрудицию, изобразила на французском диалекте и притом тем рассыпчатым, мелким почерком, называемым, обыкновенно, пшенцом.

В этом-то месте моей идиллии и начинается именно то, что некогда назвал Гоголь нитью завязки романа.

Пред нами становится теперь во весь свой бравый рост отставной от гусар полковник Владимир Александрович Кочетищев. Ежели бы я, выводя на сцену новых героев, за отсутствием фактов, рисующих их характеры, описывал их наружность, я бы сказал про полковника, что по манерам своим он был неотличим от маршала Симона в известном «Вечном жиде» {179}. Те же волосы, остриженные под гребенку, тот же громкий, командирский голос, то же царственное загибание головы к небу, характеризовавшие храброго маршала, неминуемо бросились бы вам в глаза, когда вам в первый раз приходилось остановить их на Кочетищеве. Но, имея столько сходства с одним из благороднейших сподвижников великого императора, мой полковник в психическом отношении представлял с этим деятелем Великой армии радикальную противоположность. Дозволяю себе это замечание потому только, что, по моему убеждению, лицо не всегда может быть зеркалом души. Насколько я прав в моем сомнении, судите сами по тем фактам, которые я имею изложить сейчас пред вами.

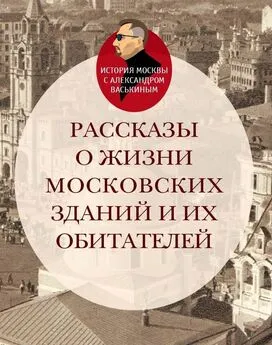

Средние городские ряды. Вид от Лобного места. Фотография 1880-х гг. из альбома «Москва. Городские ряды». Фототипия «Шерер, Набгольц и К°». Государственная публичная историческая библиотека России

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: