Калоян Манолов - Великие химики. В 2-х томах. Т. I.

- Название:Великие химики. В 2-х томах. Т. I.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1985

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Калоян Манолов - Великие химики. В 2-х томах. Т. I. краткое содержание

Автор книги, болгарский ученый Калоян Манолов, известен не только как специалист в области химии комплексных соединений, но и прежде всего как талантливый популяризатор и историк химических наук. Его книги «У химии свои законы» (М.: Химия, 1975), «Биография атома» (М.: Мир, 1984) переведены на русский язык.

Издание содержит ряд биографических очерков о выдающихся ученых — от Р. Глаубера (XVII в.) до ученых нашего времени. Написана живым, образным языком, содержит много ранее не известных материалов. Биографии насыщены яркими, интересными эпизодами, хорошо передающими черты характеров и главные вехи творчества героев очерков.

В т. I вошли биографии ученых XVII—XIX вв.

Предназначена для химиков, преподавателей химии и будет интересна самым широким кругам читателей.

Великие химики. В 2-х томах. Т. I. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Неужели теория не верна? Неужели я заблуждаюсь?

Лавуазье решил обсудить эту сложную проблему с прибывшим из Англии физиком и химиком Чарлзом Блэгденом [201] Чарлз Блэгден (1748–1820) — английский физик и химик, ассистент Г. Кавендиша, сообщивший Лавуазье результаты неопубликованных опытов Кавендиша и Пристли по синтезу воды и мнение Уатта о ее составе; секретарь Лондонского королевского общества. В 1788 г. он показал, что понижение точки замерзания растворителя пропорционально количеству растворенного вещества. Лавуазье и Лаплас 24 июня 1783 г. в присутствии ряда французских академиков и Ч. Блэгдена поставили эксперимент по сожжению смеси кислорода и водорода в соответственно подобранной пропорции. О Блэгдене см. Дорфман Я. Г., ук. соч., с. 167–168.

,. которому он подробно рассказал о своих неудачных опытах.

— На мой взгляд, проблема может быть решена, — сказал Блэгден. — Просто «воспламеняемый воздух» при сгорании образует воду.

— Не может быть! — воскликнул Лавуазье. — А впрочем, это не так уже невероятно, пожалуйста, расскажите мне об этом поподробнее.

— Мой друг Генри Кавендиш доказал, что если смешать, обычный воздух с «воспламеняемым воздухом» в замкнутом, сосуде и поджечь смесь, по стенкам сосуда образуются мелкие капли — продукт сгорания «воспламеняемого воздуха». Кавендиш установил, что это капли воды.

— Поразительное открытие. Значит, и вода — не элемент, а сложное вещество. Мне бы хотелось тут же повторить эти опыты и самому во всем убедиться. Не откажите в любезности пройти со мной в лабораторию, вы смогли бы дать мне некоторые советы.

— С большим удовольствием.

В лаборатории собралось много ученых. Аппаратуру готовили Лавуазье и Лаплас, используя набросок, который начертил им Блэгден. Опыт удался: на стенках сосуда действительно появились капли воды. Эксперимент проводился в спешке, и никаких количественных выводов сделать было нельзя. Лавуазье убедился в том, что именно здесь кроется звено, которое свяжет его теории в единую цепь. С присущим ему усердием он занялся исследованием воды. В короткое время ученый доказал, что вода разлагается на кислород и «воспламеняемый воздух». Когда смесь этих двух газов сгорает, вновь образуется вода. Чтобы доказать, что и здесь нет никакой ошибки в весе, он приготовил в стеклянном колоколе, погруженном в ртуть, смесь двух газов. Всю установку поместил на большие аналитические весы. Несколько раз сжигал смесь, и всегда ее вес до реакции оставался равным весу после реакции [202] Экспериментируя с эвдиометрами и будучи приверженцем теории флогистона, Г. Кавендиш не сумел сделать правильный вывод о составе воды, хотя в 1784 г. ему были известны работы Лавуазье, который 24 июня 1783 г. в Париже повторил опыт Кавендиша, получил 5 драхм (около 20 г) воды и первый сделал вывод, что вода является сложным веществом — соединением водорода с кислородом. Независимо от Лавуазье и Кавендиша в 1783 г. синтез воды из элементов был осуществлен Г. Монжем, который, как и Кавендиш, нашел, что 2 объема водорода соединяются с 1 объемом кислорода и что вес полученной воды равен сумме весов соединяющихся газов. Об истории синтеза воды см.: Partington J. R., ук. соч., т. 3, с. 436–453; Соловьев Ю. И. История химии, ук. соч., с. 109–111.

.

— Следовательно, закон сохранения веса веществ является всеобщим законом. Теория окисления также имеет общий характер, и нет никаких исключений. А «воспламеняемый воздух»? С кислородом он дает воду, логично назвать его водородом — элементом, рождающим воду [203] Водород был первым из газов, который исследователи научились отличать от воздуха по его горючести и который издавна умели получать действием серной кислоты на железо. Чистый водород впервые получил Г. Кавендиш в 1766 г., идентифицировал его от других газов в описал химические свойства (об опытах Кавендиша, с водородом см.: Мешпуткин Б. Н. Курс общей химии. — Л.: Госхимтехиздат, 1933, с. 101–102); в 1781 г. Лавуазье получил водород из воды, а так как ранее было показано, что водород при горении дает воду, он назвал его «образователем воды» — Hydrogene. О происхождении названия «водород» см.: Фигуровский Н. А. Открытие элементов, ук. соч., с. 60–61.

.

Эти же мысли Лавуазье высказал и перед академиками, которым демонстрировал свои опыты. Французские ученые все еще не соглашались с его теорией. Большинство не желало признавать работ Лавуазье, его обвиняли в том, что он заимствовал свои идеи из исследований Пристли и Кавендиша. Академики не раз заявляли, что им известны подобные опыты по разложению воды, имея в виду Гаспара Монжа [204] Гаспар Монж (1746–1818) — французский математик и общественный деятель, член Парижской Академии наук с 1780 г., профессор Мезьерской военно-инженерной школы с 1768 г., один из основателей и профессор Политехнической школы в Париже с 1794 г. Монжу принадлежат работы по математическому анализу, химии, оптцке, метеорологии и практической механике. Исходя из опытов Монжа, получившего при помощи разработанного им простого метода значительное количество воды при сжигании «горючего воздуха», Лавуазье рассчитал соотношение объемов обоих газов, образующих воду, и сделал попытку установить весовые отношения газов при синтезе воды (Дорфман Я. Г., ук. соч., с 167–176). О Монже см.: Биографический словарь деятелей естествознания и техники, ук. соч., с. 49–50; Гаспар Монж. Сб. статей к 200-летию со дня рождения. — М.: Изд-во АН СССР, 1947; Partington J. R., ук. соч., т. 3, с. 453–456; Боголюбов А. Н. Гаспар Монж. — М.: Наука, 1978; Демьянов В. П. Геометрия и «Марсельеза». — М.: Знание, 1979; Боголюбов А. Н. Математики, механики: Биографический справочник. — Киев: Наукова думка, 1983, с. 330–331.

. Приоритет Лавуазье не признавался.

Вместо того чтобы объединить свои усилия в исследованиях, ученые спорили о том, кто открыл данное явление.

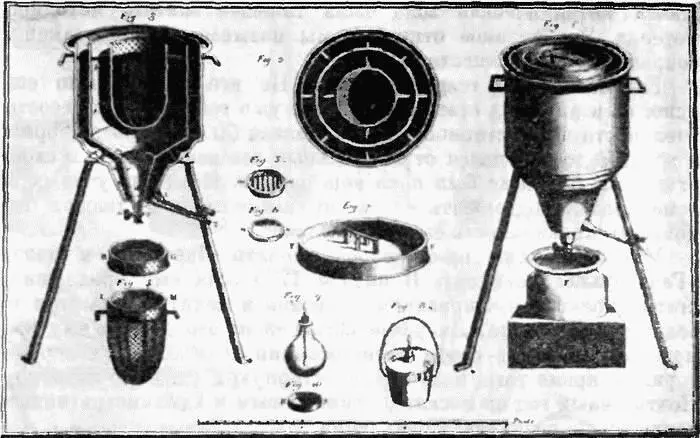

Не найдя поддержки в ученом мире, Лавуазье все же продолжал свои работы. Теперь он сотрудничал с известным физиком и математиком Пьером-Симоном Лапласом [205] Пьер-Симон Лаплас (1749–1827) — французский астроном, физик и математик, член Парижской Академии наук с 1785 г., почетный член Петербургской Академии наук с 1802 г. Ему принадлежит ряд открытий в механике, теории дифференциальных уравнений, теория вероятностей; он соавтор Лавуазье в проведении экспериментального изучения явлений, сопровождающихся выделением и поглощением теплоты. Эти исследования с помощью сконструированного Лавуазье и Лапласом ледяного калориметра проводились в течение 15 лет и положили начало термохимии. О Лапласе см.: Partington J. R., ук. соч., т. 3, с. 443–464 и др.; Воронцов-Вельяминов Б. А. Лаплас. — М.: Мол. гвардия, 1937. — (ЖЗЛ); Еремеева А. И. Выдающиеся астрономы мира: Рекомендательный указатель. — М.: Книга, 1966, с. 185–193; Боголюбов А. Н. Математики, механики, ук. соч., с. 271–273; Колчинский И. Г. и др., ук. соч., с. 143–144.

. Им удалось сконструировать специальный аппарат, с помощью которого можно было измерять тепло, выделенное в результате сгорания веществ. Это был так называемый ледяной калориметр. Исследователи провели также подробное изучение тепла, которое выделяют живые организмы. Измерив количество выдыхаемого углекислого газа и выделенное организмом тепло, они доказали, что пища «сгорает» в организме особым способом. Тепло, выделяемое в результате этого сгорания, служит для поддержания нормальной температуры тела [206] О работах Лавуазье по изучению физики и химии жизненных процессов см.: Дорфман Я. Г., ук. соч., с. 233 и сл.

.

Интервал:

Закладка: