Владимир Алпатов - Языковеды, востоковеды, историки

- Название:Языковеды, востоковеды, историки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0515-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Алпатов - Языковеды, востоковеды, историки краткое содержание

Предлагаемая читателю книга включает в себя ряд биографических очерков, посвященных отечественным ученым – гуманитариям XX в., прежде всего, языковедам и востоковедам. Автор книги, который уже много лет занимается историей науки, стремился совместить в своих очерках историю идей и историю людей, рассказ о научных концепциях, биографический анализ и в некоторых случаях элементы мемуаров. В книге рассказывается и о развитии ряда научных дисциплин в течение последнего столетия, и об особенностях личности ученых, выдвигавших те или иные идеи и концепции, и о влиянии на судьбу и деятельность этих ученых сложного и интересного времени их жизни. Рассматриваются малоизвестные факты истории нашей науки XX в., вводятся в научный оборот некоторые новые сведения, в том числе архивные, делается попытка отойти от старых и новых стереотипов в оценках многих исторических событий.

Языковеды, востоковеды, историки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С тех пор Сыромятников стал быстро сдавать, часто болел. Не прошло и года после его выведения за штат, как впервые прозвучали зловещие слова «онкологическое обследование». Сначала худший диагноз не подтвердился. Николай Александрович бодрился, но скрывать свои чувства он, как всегда, не умел.

И все-таки он продолжал работать. За три года он написал первый у нас в стране очерк японских диалектов для многотомника «Языки Азии и Африки» и пространный раздел о падежах для предполагавшейся коллективной грамматики японского языка. Посмертно очерк диалектов был издан, а концепция грамматики затем была изменена, и в окончательном ее варианте, опубликованном в 2008 г., работа Николая Александровича отражена лишь в небольшой степени (стоит, видимо, его текст издать отдельно). Но Сыромятников успел дождаться выхода «Классического японского языка» (1983) и нового «Японско-русского словаря», появившегося за полтора месяца до его кончины. По-прежнему дело для него оставалось на первом плане. В марте 1983 г. защищал диссертацию его ученик Э. Г. Азербаев. Ситуация оказалась такой, что исход защиты был неясен: против присуждения степени высказался видный ученый Б. А. Серебренников. Николай Александрович в это время был болен, лишился голоса, все думали, что на защиту он не приедет. Однако он приехал, но такой больной, что не в состоянии был что-либо сказать. И все-таки он счел своим долгом поддержать ученика. Возможно, его присутствие повлияло на некоторых членов совета: после бурных дебатов кандидатская степень была присуждена.

В 1984 г. казалось, что судьба стала улыбаться Николаю Александровичу: болел он меньше, стал выглядеть бодрее, стал привыкать к позиции консультанта, часто приходил в Институт, занимался с аспирантами, вел долгие разговоры об интересующих его проблемах. В июле в Москву приехал известный американский тюрколог Д. Синор (1916–2011) и выступил в Институте востоковедения с докладом. Самым активным его слушателем оказался Николай Александрович. Он задавал гостю много вопросов, говорил с обычной своей горячностью, пытался изложить свои идеи о родстве языков. Никто и представить не мог, что жить ему осталось совсем немного. Спустя два дня, 13 июля он уходил в отпуск. В свой последний день в Институте он дарил коллегам только что вышедший словарь, был бодр и весел.

Вскоре он уехал в санаторий «Поречье», где в первый же день упал, что спровоцировало сильные боли. Пришлось вернуться в Москву и лечь в академическую больницу, где врачи сразу поставили онкологический диагноз. Через месяц его выписали домой – умирать. Несколько сотрудников Института посетили его, я приезжал к нему за три дня до смерти. Он лежал на диване. Есть он уже не мог и хорошо понимал, что умирает. Находясь в полном сознании, он отдавал последние распоряжения, беспокоясь о судьбе недоделанного. В ночь с 26 на 27 августа 1984 г. Николай Александрович Сыромятников скончался. Его жена жива до сих пор и сохраняла его картотеку, которую недавно передала в Институт востоковедения. Но что делать с карточками? Наследие ученого неравноценно, но лучшие его работы используются до сих пор.

Лектор-директор

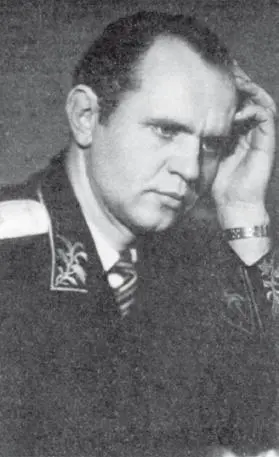

(М. С. Капица)

Впервые я увидел Михаила Степановича Капицу (1921–1995) 18 ноября 1966 г. в московском Доме ученых, где он читал публичную лекцию по международному положению. Ни он, ни я тогда не были связаны с академическим Институтом востоковедения: он работал в МИДе, а я был еще студентом.

Выступления международников в Доме ученых и других местах тогда привлекали многих. И в тогдашних газетах внимание читателей обычно связывалось с двумя разделами: спортивным и международным. Общественный интерес к международным проблемам тогда был, несомненно, значительнее, чем сейчас. В одном из рассказов тех лет два пенсионера на лавочке рассуждали об индонезийском министре иностранных лет Субандрио, а посетившая СССР в начале 80-х гг. японская делегация пришла в восторг, когда во время визита в школу нашелся старшеклассник, знавший фамилию тогдашнего председателя японской социалистической партии. Для нас это не казалось столь удивительным.

Причин тут было две. Во-первых, в тогдашней обстановке информационной стерильности самой разнообразной и богатой информацией, доходившей до советского человека через советские СМИ (о «голосах» сейчас не говорю), оказывалась международная. О событиях в стране писали очень избирательно, но основные события за рубежом (по крайней мере, за пределами соцлагеря) передавали и обычно комментировали. Выдумывать факты опасались (в крайнем случае прибегали к сомнительным зарубежным источникам вроде индийского «Петриота»). Кое-что скрывали, но не так часто и лишь по вопросам, прямо или косвенно связанным с нами. Помню, пожалуй, лишь два случая. Канцлер ФРГ В. Брандт был вынужден уйти в отставку, когда в его окружении обнаружился агент из ГДР. У нас последний факт было запрещено сообщать, и передали лишь об отставке Брандта, которую невозможно было скрыть. Из-за этого ситуация выглядела в наших СМИ крайне нелогично: был Брандт, пользовался популярностью, и вдруг почему-то ушел. Другой случай – обмен Л. Корвалана на В. Буковского. Сообщили и об освобождении Корвалана (сразу и торжественно), и о высылке Буковского (через несколько дней вскользь), но факт обмена был засекречен. Но, повторю, такое бывало редко. Когда я с 70-х гг. стал бывать за границей, я читал там газеты (телевизор был мало показателен: международная информация в «свободном мире» сводится лишь к сенсациям), а потом сравнивал с советскими за те же дни. И оказалось, что информация о СССР пересекалась мало (США и ряд других стран вообще бойкотировали материалы советских информационных агентств и газет, полагаясь лишь на своих корреспондентов и «диссидентские источники»), а факты из «первого» и «третьего» миров, в общем, совпадали, хотя их иерархия и тем более оценки могли разниться.

Во-вторых, более широкими были и рамки, в которых могла проявиться человеческая индивидуальность. Конечно, строго разграничивалось, кто «наш», а кто «не наш». Однако среди «не наших» допускались оттенки. И оставались возможности для аналитики. На тему, кто придет на смену Брежневу, рассуждали лишь на интеллигентских кухнях, но обсуждать, кто будет следующим президентом США, и просчитывать варианты можно было не только в «Нью-Йорк Таймс», но и в «Правде». Способному человеку было, где развернуться. И лучшими советскими журналистами тех лет были международники. Сейчас даже в официальной печати нередко ностальгически вспоминают «золотое время» нашей международной журналистики и ее традиции, утерянные на грани 80-х и 90-х гг. «Голоса», конечно, были важны для многих, но, во-первых, их слушали не все и не всегда, особенно в годы, когда их сильно глушили. Во-вторых, они бывали необходимы там, где информационная стерильность особо ощущалась (но и они подавали советскую жизнь с перекосом: «диссидентские источники» рассказывали, прежде всего, о себе). А интерес к международным событиям, имевший в русском обывательском сознании давние корни (Саша Черный: «Мне известны различные версии относительно Англии в Персии»), мог удовлетворяться за счет собственных источников. Одним хватало «Правды» или «Известий», другие читали «За рубежом» и ходили слушать международников.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: