Владимир Алпатов - Языковеды, востоковеды, историки

- Название:Языковеды, востоковеды, историки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0515-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Алпатов - Языковеды, востоковеды, историки краткое содержание

Предлагаемая читателю книга включает в себя ряд биографических очерков, посвященных отечественным ученым – гуманитариям XX в., прежде всего, языковедам и востоковедам. Автор книги, который уже много лет занимается историей науки, стремился совместить в своих очерках историю идей и историю людей, рассказ о научных концепциях, биографический анализ и в некоторых случаях элементы мемуаров. В книге рассказывается и о развитии ряда научных дисциплин в течение последнего столетия, и об особенностях личности ученых, выдвигавших те или иные идеи и концепции, и о влиянии на судьбу и деятельность этих ученых сложного и интересного времени их жизни. Рассматриваются малоизвестные факты истории нашей науки XX в., вводятся в научный оборот некоторые новые сведения, в том числе архивные, делается попытка отойти от старых и новых стереотипов в оценках многих исторических событий.

Языковеды, востоковеды, историки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Человека погубили, а наследию его повезло больше. Погибла лишь та его сравнительно небольшая часть, которая находилась в печати. Рукописный же архив ученого не заинтересовал НКВД и в итоге попал в Институт востоковедения Академии наук; теперь его петербургская часть стала Институтом восточных рукописей, где в Архиве востоковедов он хранится и сейчас. Опасения Невского в отношении тангутской части архива, к сожалению, подтвердились: один из ленинградских востоковедов их «прибрал», однако, в конце концов, не без труда их удалось вернуть.

В 1957 г. Невского и всех погибших вместе с ним реабилитировали. Первым вопрос об издании его архива поднял Н. И. Конрад, сам пострадавший за связи с «резидентом разведки» Невским. Вероятно, он чувствовал свою косвенную вину в гибели друга, которого уговорил вернуться на родину, и хотел хоть чем-то ее загладить. Из всего, что сохранилось, Конрад решил в первую очередь издавать работы по тангутике. В 1960 г. книга «Тангутская филология» вышла в свет, а через два года, тоже при активном участии Конрада, получила Ленинскую премию, награду, которой удостаивались очень немногие (сам Конрад ее так и не получил). Но в нее вошли далеко не все работы ученого по данной тематике, в частности, словарь из 4201 знака не издан и поныне.

Долгое время книга оставалась единственной посмертной публикацией трудов Невского. Поэтому у многих создалось ошибочное мнение, согласно которому ученый был исследователем тангутов по преимуществу. Например, в третьем издании Большой советской энциклопедии статьи о Невском по каким-то причинам нет, во всех статьях о Японии и японистике он не упомянут ни разу, и говорится о нем только в статье о тангутах. Роль Н. И. Конрада в восстановлении памяти о погибшем друге была значительна, но не было ли у него в какой-то степени стремления поддержать эту память лишь там, где она не влияла на его репутацию «первого япониста страны»?

В дальнейшей публикаторской деятельности нельзя не отметить ныне покойную Л. Л. Громковскую. Она вместе с Е. И. Кычановым написала изданную в 1978 г. биографию Невского. Она же (сама или в соавторстве) подготовила к печати четыре книги его трудов: «Айнский фольклор», «Фольклор островов Мияко», «Материалы по говорам языка цоу. Словарь диалекта северных цоу» (фототипическое воспроизведение книги 1935 г. плюс впервые изданный словарь) и опубликованную уже после ее смерти книгу «На стеклах вечности». Последняя книга включила в себя большое число работ разнообразного содержания от студенческого дипломного сочинения до тезисов одного из последних докладов 1936 г. «Фонетика Мияко в японо-рюкюской фонетической системе».

Однако за пределами всех этих изданий осталось многое. Давно был готов к печати обширный словарь говора Мияко, но напечатали его лишь недавно в Японии. А многое издать очень сложно, поскольку оно дошло до нас в виде черновиков и набросков. Некоторые области исследований Невского нашли в отечественной науке хорошее продолжение: тангутика (Е. И. Кычанов, М. В. Софронов и др.), изучение «Норито» (Л. М. Ермакова), японская историческая фонетика (С. А. Старостин). Айнами недавно занялась А. Ю. Бугаева. Но аборигены Тайваня, этнография Рюкю и многое другое пока продолжения в нашей науке не получило.

В конце 1990 г. в библиотеке Университета иностранных языков в Осаке мне удалось получить ксерокопии писем Невского из Ленинграда к японскому специалисту по тангутике профессору Исихама. Хотели их издать к столетнему юбилею ученого, отмечавшемуся в 1992 г., но оказалось, что письма записаны принятой в те годы в переписке между японцами скорописью. В Москве эти письма никто не смог прочитать, они не изданы по сей день. Как много традиций нами утеряно и продолжает теряться!

Дважды умерший

(Н. Ф. Яковлев)

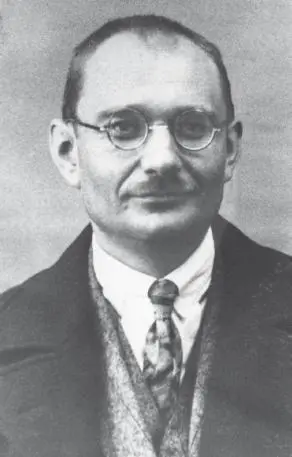

Когда я в 60-е гг. начинал заниматься лингвистикой, Николай Феофанович Яковлев воспринимался как какая-то мистическая фигура. Научное имя было авторитетным, но неясно было, существует ли еще этот человек или нет.

Впервые я услышал это имя от профессора П. С. Кузнецова (см. очерк «Петр Саввич»), который говорил о нем много и хорошо, но почти при каждом его упоминании добавлял: «Он плохо кончил». Эту фразу он применял ко многим им упоминавшимся советским ученым, причем плохой конец мог иметь разные варианты от расстрела до принудительного увольнения на пенсию. Петр Саввич говорил, что Яковлев обладал неуживчивым характером, был уволен с работы, заболел и неизвестно, жив он или нет. Другие преподаватели МГУ тоже ценили труды Яковлева, но ничего о нем давно не знали. Уже в аспирантуре академического Института востоковедения я слушал лекции Ю. В. Рождественского, который высказывался определеннее: «Он жив, но безумен». В научных журналах о Яковлеве писали почтительно, тоном, которым пишут о покойниках, но дата смерти не называлась. И так было еще долго, пока я, уже будучи кандидатом наук, не прочитал в свежей «Вечерней Москве» ставившее все на место извещение о его смерти.

О Яковлеве написано достаточно много, писали о нем А. А. Реформатский, М. В. Панов, Г. А. Климов, В. К. Журавлев и др., в 80-х гг. специально издали небольшой содержательный сборник. Долго, однако, интерес вызывали в основном его труды, а также практическая деятельность по составлению алфавитов. В тени оставалась яркая и очень противоречивая личность Николая Феофановича. Лишь начиная с 1992 г., когда, несмотря на все сложности того времени, удалось отметить столетие со дня его рождения, начали говорить и о ней. Здесь особо надо отметить деятельность его учеников Ф. Д. Ашнина, много лет собиравшего документальный и мемуарный материал, который он при моем участии публиковал в 90-е гг., и Л. Р. Концевича, одного из немногих, кто общался с учителем в его трудные годы. Без их помощи данный текст не был бы написан.

Сохранившиеся документы о Яковлеве начинаются со «Свидетельства» «в том, что в метрической книге за тысяча восемьсот девяносто вторый (1892) год Аткарского уезда села Краишевки Троицкой церкви в первой части о родившихся, под № 50, записано: рожден девятого Мая, а крещен 19 Июня Николай. Родители его Курской губернии города Путивля дворянин Феофан Васильев Яковлев и законная жена его Александра Константинова, оба православного вероисповедания. Восприемники были Города Киева дворянин Анатолий Григорьев Ракачи, дворянка вдова Мария Иоаннова Волосатова. Совершил таинство крещения: священник Михаил Краснов».

Однако местом рождения Яковлев считал не Краишевку, где его лишь крестили, а хутор Булгурин Хоперского Округа Области Войска Донского (ныне Еланский район Волгоградской области). Там он провел детство, в семье были еще младшие сын и дочь. Через несколько лет родители фактически разошлись и разделили детей; Николай с отцом, врачом, переехал в Москву. Затем он учился в Первой московской гимназии, где его соседом по парте был будущий известный пушкинист Д. Д. Благой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: