Владимир Алпатов - Языковеды, востоковеды, историки

- Название:Языковеды, востоковеды, историки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2012

- Город:М.

- ISBN:978-5-9551-0515-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Алпатов - Языковеды, востоковеды, историки краткое содержание

Предлагаемая читателю книга включает в себя ряд биографических очерков, посвященных отечественным ученым – гуманитариям XX в., прежде всего, языковедам и востоковедам. Автор книги, который уже много лет занимается историей науки, стремился совместить в своих очерках историю идей и историю людей, рассказ о научных концепциях, биографический анализ и в некоторых случаях элементы мемуаров. В книге рассказывается и о развитии ряда научных дисциплин в течение последнего столетия, и об особенностях личности ученых, выдвигавших те или иные идеи и концепции, и о влиянии на судьбу и деятельность этих ученых сложного и интересного времени их жизни. Рассматриваются малоизвестные факты истории нашей науки XX в., вводятся в научный оборот некоторые новые сведения, в том числе архивные, делается попытка отойти от старых и новых стереотипов в оценках многих исторических событий.

Языковеды, востоковеды, историки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Есть и аргументы в пользу Волошинова. Он подарил Медведеву «Марксизм и философию языка» после выхода с дружеской надписью; эта надпись имеет характер ответа на не дошедшую до нас надпись Медведева Волошинову на вышедшем чуть раньше «Формальном методе». Они общались друг с другом и с Бахтиным почти ежедневно и, если были «подставными авторами», то не могли бы об этом не знать. Но Волошинов здесь подтверждает свое авторство.

Наконец, вернемся к письму Бахтина Кожинову от 10 января 1961 г. из Саранска. Оно было ответом на письмо московского литературоведа, лично еще не знакомого с Бахтиным. Кожинов спрашивал у Михаила Михайловича мнение о «Марксизме и философии языка» и «Формальном методе в литературоведении», косвенно намекая на то, что адресат является их автором. И вот какой пришел ответ: «Книги “Формальный метод” и “Марксизм и философия языка” мне очень хорошо известны. В. Н. Волошинов и П. Н. Медведев – мои покойные друзья; в период создания этих книг мы работали в самом тесном творческом контакте. Более того, в основу этих книг и моей книги о Достоевском положена общая концепция языка и речевого произведения… Должен заметить, что наличие общей концепции и контакта в работе не снижает самостоятельности и оригинальности каждой из этих книг. Что касается до других работ П. Н. Медведева и В. Н. Волошинова, то они лежат в иной плоскости, не отражают общей концепции и в создании их я никакого участия не принимал». Отмечу, что Бахтин здесь прямо отрицает какое-либо участие в написании «Фрейдизма» и статей Волошинова, а в устных беседах он мог и их относить к своим сочинениям.

Представляется, что это высказывание, в котором у автора не было никаких оснований мистифицировать адресата, дает нам наибольшую информацию о том, как были написаны «спорные тексты». Не надо забывать о том, что все они вышли из научного кружка единомышленников. А в таком кружке всегда бывает лидер, объединяющий всю группу и подающий идеи. Его существование совершенно необходимо, но оно не отрицает способностей других членов кружка и тем более не означает, что именно научный лидер пишет все с начала и до конца. Наоборот, лидеру часто не хватает желания, а иногда и умения претворить свои идеи в связный текст: в процессе написания книги или статьи всегда есть рутинные моменты, неинтересные для творца. А другие члены кружка или ученики могут легко браться за написание связных, готовых для печати текстов. Подобных случаев немало. Один из моих очерков, например, посвящен Петру Саввичу Кузнецову, одному из активных участников Московского фонологического кружка. Безусловно, яркий ученый, очень добросовестный, много сделавший, но все же не лидер. И во многих случаях он (как и еще более известный, чем он, А. А. Реформатский) использовал и доводил до должного уровня идеи главного теоретика своего кружка В. Н. Сидорова. Но это имя за пределами узкого круга друзей и учеников всегда было известно меньше, чем имена Реформатского и Кузнецова, поскольку Сидоров подавал идеи, но не любил писать и напечатал много меньше своих друзей.

И Бахтин был выдающимся мыслителем, а писал трудно. У него за долгую жизнь мало законченных трудов (всего две книги) и много черновиков и набросков. И вполне естественно, что «концепция языка и речевого произведения» была в основных чертах разработана им. Из этого, однако, не следует, что имя Волошинова, поставленное на книге с первого издания, надо с него снимать, как это сейчас делается в большинстве изданий. Нет никаких достоверных свидетельств того, что текст книги писал не Волошинов. Идеи, придуманные Бахтиным, там, по всей вероятности, есть, но как их выделить из текста?

Сейчас все чаще автором двух книг снова признают Волошинова, особенно за рубежом. Книга «Марксизм и философия языка», пусть отчасти благодаря ореолу, которым окружено имя Бахтина, стала известной по всему миру. Правда, используются ее концепции, особенно среди лингвистов, за рубежом чаще, чем там, где она была написана и впервые издана (а в России чаще на периферии, чем в столице). И независимо от всех привходящих обстоятельств, актуальность книги обусловлена прежде всего тем, что ее идеи, явившиеся в 1929 г. не ко времени, предвосхитили многие идеи современной лингвистики.

Судьба книги долго не была счастливой, но потом изменилась к лучшему. А судьба ее автора грустна вдвойне. Волошинов прожил трудную жизнь, долго искал свой путь, а когда, наконец, нашел, столкнулся с непризнанием, разрывом человеческих отношений, несправедливой критикой и непониманием, долго и тяжело болел, рано умер. А после смерти его сначала забыли, а когда о нем вспомнили, он оказался лишен всего, что сделал. Грустная судьба!

Петр Cаввич

(П. С. Кузнецов)

В 1963 году я, как уже упоминал в нескольких очерках, поступил на отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Еще до поступления я узнал, что на отделении большинство преподавателей молоды, но среди них есть и ученый старого поколения – профессор Кузнецов. Говорили, что это единственный из солидных профессоров факультета, принявший новые лингвистические методы, господствовавшие на открытом лишь за три года до этого отделении.

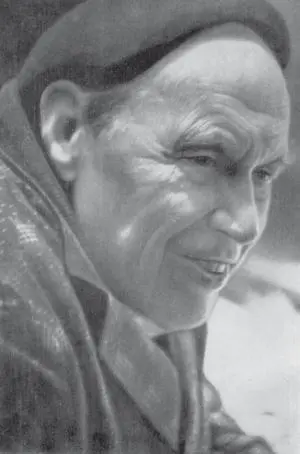

Впервые я увидел Петра Саввича Кузнецова 31 августа на встрече только что зачисленных студентов с профессорами факультета. За столом президиума в знаменитой Коммунистической аудитории сидели моложавые, хорошо одетые лидеры факультетского литературоведения и традиционного языкознания. Среди них один человек резко выделялся своим видом. Сутулый, немного сгорбленный, с большой, почти совсем лысой головой, одетый в какую-то длинную рубаху с вышивкой и узким поясом, он странной, как бы расслабленной походкой вышел к трибуне. На вид он казался намного старше своих 64 лет, позднее мне однажды пришлось видеть, как Петр Саввич обиделся, когда его публично назвали старейшим профессором факультета, поскольку там еще работал, например, его бывший профессор С. И. Радциг. Казалось странным: как это столь старый человек, от которого веяло уже ушедшей эпохой, мог быть самым передовым из всех сидевших передо мной. Но, начав говорить, Петр Саввич оживился и как бы помолодел, в глазах появился блеск. Не помню, как он тогда напутствовал нас, но сразу было ясно: мы имеем дело со значительным и интересным человеком.

Начались занятия. За три года Кузнецов прочел нам три больших курса: введение в языкознание, фонологию и историю русского языка. Сначала мы посещали его лекции аккуратно, потом на них ходило уже не больше половины студентов (каюсь, и я часто их пропускал, особенно в тот семестр, когда они совпадали с заседаниями комсомольского бюро, куда я был избран). Это было легче, чем в отношении лекций других преподавателей, поскольку Петр Саввич абсолютно не обращал внимания на посещаемость своих занятий. Вообще, он не думал ни о воспитании студентов в традиционном смысле слова, ни о каких-либо педагогических приемах. Было видно, что преподавание не составляло сильнейшую сторону его деятельности. Лектором он был, честно говоря, неважным: по несколько раз повторял одну и ту же фразу или мысль, постоянно уходил в сторону, задерживался на частностях, в результате мы всегда за семестр проходили где-нибудь около четверти курса, а потом важнейшие темы приходилось прорабатывать самостоятельно. И в воспоминаниях Кузнецов признается, что преподавать ему, особенно вначале, было трудно. И тем не менее, это занятие он любил по-настоящему. Когда за несколько лет до его знакомства с нами по команде Н. С. Хрущева началась борьба со «злостными совместителями» и многие ученые оставили преподавание, сосредоточившись на работе в академических институтах, Петр Саввич выбрал университет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: