Игорь Зимин - Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора

- Название:Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора краткое содержание

Перед вами продолжение серии о жизни правителей России. В книге изложены результаты глубокого и всестороннего исследования существования и деятельности благотворительных учреждений, находившихся под покровительством членов Императорской фамилии в период XIX – начала XX в. Благотворительные ведомства, комитеты, общества и входившие в их состав попечительские учреждения осуществляли широкую поддержку различным категориям нуждавшихся, оказывали достаточно совершенную по тем временам социальную помощь. Рассказ об этом представляет собой не только «академический» интерес, потому что и для современной России проблема привлечения общественных сил и средств к решению социальных задач остается чрезвычайно актуальной. Многое из опыта работы ведомств и комитетов под покровительством Дома Романовых может быть востребовано и в наше время.

Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сам Александр III о злополучном миллионе, по-видимому, просто забыл. Но этих денег, которым не нашлось применения, как раз хватало для завершения строительства здания Александро-Мариинского училища слепых и дальнейшего содержания заведения. На это обратил внимание член Попечительства о слепых О. К. Адеркас. В 1887 г. он выпустил брошюру, в которой говорилось, что пожертвованному в память императрицы Марии Александровны миллиону рублей не найти лучшего применения, чем потратить на училище слепых, «которое могло бы быть всегда живым памятником императрице» [808]. В свою очередь «К. К. Грот, вполне одобрив мысль О. К. Адеркаса, пустил в ход все свое влияние, чтобы заручиться столь серьезной материальной поддержкой для слепых» [809]. Идея увековечить память покойной матери, назвав в ее честь училище для слепых, пришлась Александру III по душе. Вопрос был решен положительно, и 14 июня 1888 г. царь повелел передать один миллион рублей с накопившимися процентами Попечительству о слепых на содержание училища, названного в честь императрицы Марии Александровны. Торжественное освящение училища состоялось 29 мая 1890 года.

Радость К. К. Грота по случаю открытия училища была омрачена обстоятельствами, связанными с пожертвованием Попечительству злополучного миллиона. Банковские проценты с этой суммы ко времени передачи Попечительству составляли около 300 тыс. руб. В то время царю стало известно, что дворянское семейство Мятлевых ищет возможность продать большой участок земли неподалеку от Петербурга. Это была так называемая Новознаменская дача. Считалось, что ее территория составляет 230 десятин. Покупателей не находилось. Тогда Александр III, передавая деньги попечительству, решил заодно помочь и Мятлевым. Он распорядился купить Новознаменскую дачу за 300 тыс. руб., т. е. – на проценты с упомянутого миллиона. Еще 55 тыс. руб. были направлены на ремонт построек на даче.

Дачу передали Попечительству, которому она была совершенно не нужна, но указать на это царю никто не осмелился. Вскоре выяснилось, что площадь дачного участка составляет не 230, а только 150 десятин. Более того, оказалось, что часть дачи уже была продана. К. К. Грот вынужден был решать запутанные финансово-хозяйственные вопросы, связанные с этим императорским подарком, принесшим Попечительству одни убытки. При этом он, разумеется, не мог публично объяснить – в силу какой причины возникли проблемы. В конце концов, Попечительство продало дачу городскому общественному управлению Петербурга за 90 тыс. руб. Императорский дар дорого обошелся Попечительству о слепых.

Главная задача, однако, была решена. Училище открылось и начало действовать. Оно было лучшим учебно-воспитательным заведением Попечительства о слепых. Его питомцы изучали общеобразовательные предметы в объеме программы двухклассных городских училищ Министерства народного просвещения, а также доступные слепым ремесла. Имевшие голос и слух обучались церковному и светскому пению и музыке, некоторые осваивали профессию настройщика роялей. Пребывание в училище заканчивалось в возрасте 18–19 лет. Александро-Мариинское училище играло роль центра подготовки кадров для заведений Попечительства о слепых. При училище проходили подготовку инспекторы, преподаватели и ремесленные мастера.

Открытие Александро-Мариинского училища было лишь первым успешным шагом в создании системы призрения слепых детей и юношества. Необходимо было открыть подобные заведения в губерниях, организовать изготовление учебных пособий и, главное, печатание книг для незрячих. Это требовало создания отделений Попечительства о слепых в губерниях. Первоначально оно имело лишь несколько губернских отделений, но к 1907 г. их было уже 27 – Астраханское, Виленское, Владимирское, Вологодское, Воронежское, Иркутское, Казанское, Каменец-Подольское, Киевское, Костромско-Ярославское (с центром в Костроме), Минское, Московское, Одесское, Орловское, Пермское, Полтавское, Псковское, Самарское, Саратовское, Смоленское, Тверское, Тифлисское, Тульское, Уфимское, Харьковское, Черниговское и Якутское. Кроме того, действовали шесть постоянных комитетов Попечительства о слепых в Елабуге, Ревеле, Ташкенте, Вятке, Ярославле и Звенигородске Киевской губернии [810].

Опираясь на местные подразделения, Попечительство с 1884 г. начало открывать губернские училища для слепых. К 1905 г. действовали 23 училища – во Владимире, в Вологде, Воронеже, Елабуге, Иркутске, Каменец-Подольске, Казани, Киеве, Костроме, Минске, Москве, Одессе, Перми, Полтаве, Ревеле, Самаре, Саратове, Смоленске, Твери, Тифлисе, Туле, Харькове и Чернигове. Тринадцать из этих училищ предназначались для детей обоего пола, 8 – для мальчиков и 2 – для девочек. Всего в них к 1905 г. содержались 759 человек (540 мужского пола и 219 женского) [811]. В губернские училища принимались неизлечимо слепые дети в возрасте от 7 до 11 лет. Образовательная программа в них соответствовала программе сельских двухклассных училищ Министерства народного просвещения. Школьная учеба и освоение ремесел были организованы в принципе так же, как и в Александро-Мариинском училище. Изучение ремесел начиналось еще в школьных классах с 12 лет, а с 14–15 лет воспитанники обучались только ремеслам – корзиночному, щеточному и веревочно-канатному.

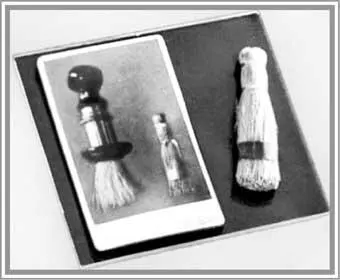

Кисть для бритья, изготовленная в мастерских для взрослых слепых им. К. К. Грота. 1900-е гг. РГИА

Как и Александро-Мариинское училище, губернские учебно-воспитательные заведения для слепых обеспечивались за счет благотворительных средств. Некоторые пожертвования были значительными. Например, в 1886 г. купец Клочков пожертвовал училищу слепых в Воронеже каменный дом с мезонином, двумя флигелями, хозяйственными постройками и садом. Все было оценено в 15 тыс. руб. [812]. Пермское отделение Попечительства о слепых в 1890 г. получило от екатеринбургского купца Рожнова 70 тыс. руб. на постройку здания для училища. Позже рожнов пожертвовал отделению еще 800 руб. [813].

Обучение слепых грамоте и другим предметам требовало специальных учебных пособий. Точечная система обозначения букв, так называемая система Брайля, использовалась еще в 1881 г. в училище для слепых мальчиков, созданном К. К. Гротом. Однако в России не было типографии, способной печатать книги шрифтом Брайля. Их приходилось заказывать в Берлине. С 1882 по 1886 г. Попечительство о слепых печатало книги обыкновенным российским алфавитом, но выпуклым шрифтом, так называемыми «унциалами». Первыми книгами, отпечатанными таким способом, были евангелие и «детский мир» Ушинского. С 1886 г. в России началось печатание книг по Брайлю.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: