Игорь Зимин - Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора

- Название:Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06025-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Зимин - Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора краткое содержание

Перед вами продолжение серии о жизни правителей России. В книге изложены результаты глубокого и всестороннего исследования существования и деятельности благотворительных учреждений, находившихся под покровительством членов Императорской фамилии в период XIX – начала XX в. Благотворительные ведомства, комитеты, общества и входившие в их состав попечительские учреждения осуществляли широкую поддержку различным категориям нуждавшихся, оказывали достаточно совершенную по тем временам социальную помощь. Рассказ об этом представляет собой не только «академический» интерес, потому что и для современной России проблема привлечения общественных сил и средств к решению социальных задач остается чрезвычайно актуальной. Многое из опыта работы ведомств и комитетов под покровительством Дома Романовых может быть востребовано и в наше время.

Благотворительность семьи Романовых. XIX – начало XX в. Повседневная жизнь Российского императорского двора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

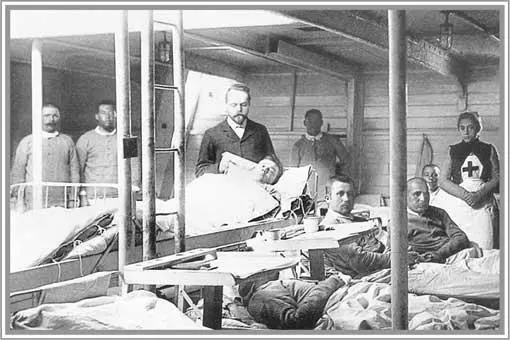

Сестра милосердия и младший врач А. А. Косминский (стоит в центре) в палате плавучего лазарета Красного Креста на пароходе «Царица». Дальний Восток. 1900–1901 гг.

Единовременные и периодические пособия, выплачивавшиеся морским благотворительным обществом, не обеспечивали безбедного существования, но помогали решать самые разные житейские проблемы. Оплата пребывания сирот и детей бедных родителей в учебно-воспитательных заведениях приютского типа обеспечивала не только крышу над головой и стол, но и начальное образование, подтвержденное государственным сертификатом, а также обретение основ какого-либо ремесла. Содержание в богадельнях и лечение в больницах за счет общества было для призреваемых единственной возможностью найти пристанище до конца дней и получать лечение. Однако этой помощью мог воспользоваться ограниченный круг лиц в Петербурге и его окрестностях. Ни император, ни кто-либо из членов правящей династии, ни Морское министерство не стремились расширить деятельность этого благотворительного общества до масштабов страны, чтобы помощь отслужившим отечеству на флоте и в Морском министерстве стала общегосударственной заботой. Такое отношение можно объяснить тем, что в России существовало ведомство, оказывавшее помощь военнослужащим и членам их семей в масштабах страны, – Александровский комитет о раненых. Существование отдельного регионального благотворительного ведомства для оказания помощи служившим на флоте и в Морском министерстве было обусловлено традицией покровительства благотворительности, которой пожелала следовать великая княгиня Ксения Александровна. Этот вывод подтверждается и тем, что в 1911 г. по ее инициативе было создано еще одна небольшая благотворительная организация, помогавшая довольно узкой категории лиц, – Ксенинское общество попечения о детях тружеников судоходства и воздухоплавания. Полностью его название «состоящее под августейшим покровительством и личным председательством ее императорского высочества великой княгини Ксении Александровны Ксенинское общество попечения о детях тружеников судоходства и воздухоплавания». Княгиня передала ему капитал в сумме 7600 руб., оставшийся от ликвидации ее «именного» склада, действовавшего во время русско-японской войны [377].

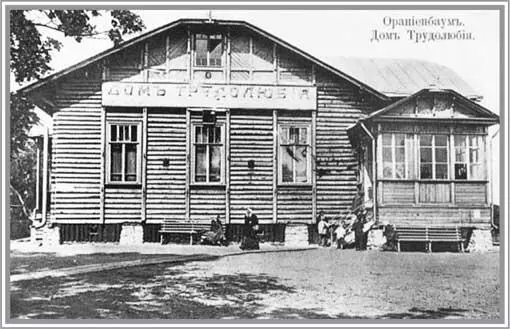

Дом трудолюбия. Ораниенбаум. Открытка. Конец XIX – начало XX вв.

В конце XIX столетия возникло новое крупное общегосударственное благотворительное ведомство под покровительством императорской фамилии – Попечительство о домах трудолюбия и работных домах. Его создание явилось следствием осознания властью необходимости такой формы призрения, как трудовая помощь. Особенность этой помощи заключалась в том, что она оказывалась трудоспособным взрослым и была адресована тем, кто желал трудиться, но по разным обстоятельствам не мог найти применение своим умениям и силам. Призревавшиеся здесь получали не пособие, а заработок. Учреждения попечительства брали на себя организацию производственного процесса от начала до конца, обеспечивали работавших инструментами, оборудованием, сырьем, гарантировали сбыт продукции, но не ставили целью достижение рентабельности производства и получения прибыли. В экономическом отношении они были «планово-убыточными». Средства, поступавшие от продажи изделий, изготовлявшихся призреваемым, могли быть лишь одним из вспомогательных источников финансирования учреждений трудовой помощи. Их цель – социальная поддержка, а не прибыль.

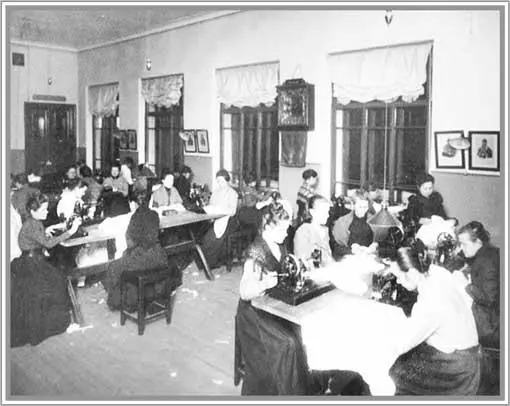

Женщины за шитьем в мастерской Первого городского дома трудолюбия имени вел. кн. Ольги Николаевны. 1900-е гг. Фото ателье К. Буллы

Во второй половине XIX столетия трудовая помощь осуществлялась лишь несколькими учреждениями Ведомства императрицы Марии и Человеколюбивого общества. В ведомстве ее оказывал Демидовский дом призрения трудящихся в Петербурге (дом Анатолия Демидова). Человеколюбивое общество располагало в Петербурге 4 швейными мастерскими, которые предоставляли желавшим трудиться женщинам оборудование и производственные помещения. По данным на 1896 г., мастерские могли единовременно обеспечить работой 529 женщин [378]. Еще несколько подобных заведений Человеколюбивого общества действовали в Москве и губерниях. В какой-то степени можно отнести к трудовой помощи организацию производства и сбыта женских рукоделий, практиковавшуюся в некоторых учебно-воспитательных заведениях приютского типа ведомства императрицы и Человеколюбивого общества. Так, воспитанницы частично компенсировали расходы на свое содержание, их трудовая деятельность была связана с воспитанием и обучением и не имела самостоятельного значения. «общество поощрения трудолюбия» в Москве имело, среди прочего, целью «…содействие к возможно выгоднейшему сбыту различных рукоделий бедных тружениц» [379].

В 1880-е гг. в России получили распространение учреждения призрения, оказывавшие именно трудовую помощь. Они получили общее название «дома трудолюбия». Одним из первых крупных учреждений такого типа был созданный в 1882 г. по инициативе отца Иоанна Сергеева (кронштадтского) дом трудолюбия в Кронштадте. К середине 1890-х гг. он мог единовременно обеспечивать работой до 150 человек. В северной столице первым заведением такого типа стал открытый в 1887 гг. по инициативе доктора медицины Н. Н. Дворняшина Дом трудолюбия. Всего к началу 1890-х гг. в России этих заведений было порядка двух десятков. Как правило, они создавались местными благотворительными обществами и находились в их ведении. Какой-либо координации деятельности между ними не было. В 1880–1890-е гг. власть начала проявлять интерес к домам трудолюбия. В 1887 г., 1888 и 1893 гг. Министерство внутренних дел провело осмотры домов трудолюбия на предмет выяснения способов их наилучшего устройства, но никаких практических шагов в этом направлении не предприняло.

Объединение учреждений трудовой помощи в масштабах страны было осуществлено в 1895 г. путем создания нового благотворительного ведомства под покровительством дома Романовых – Попечительства о домах трудолюбия и работных домах. Потребность в учреждениях трудовой помощи к концу XIX столетия возросла. Бурное индустриальное развитие империи требовало рабочих рук. Их поставляла в города, главным образом, деревня. Процесс этот никак не регулировался. Промышленность развивалась стихийно, государство не вело учет трудовых ресурсов. Отношения работодателей и наемных тружеников не были четко определены законодательством. Руководители и хозяева предприятий увольняли рабочих, когда считали нужным и без каких-либо социальных гарантий. Все это вело к росту безработицы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: