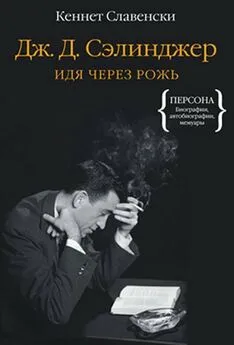

Кеннет Славенски - Дж.Д. Сэлинджер. Идя через рожь

- Название:Дж.Д. Сэлинджер. Идя через рожь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри : Азбука-Аттикус

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-03795-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кеннет Славенски - Дж.Д. Сэлинджер. Идя через рожь краткое содержание

Автор культового романа «Над пропастью во ржи» (1951) Дж. Д.Сэлинджер вот уже шесть десятилетий сохраняет статус одной из самых загадочных фигур мировой литературы. Он считался пророком поколения хиппи, и в наши дни его книги являются одними из наиболее часто цитируемых и успешно продающихся. «Над пропастью…» может всерьез поспорить по совокупным тиражам с Библией, «Унесенными ветром» и произведениями Джоан Роулинг.

Сам же писатель не придавал ни малейшего значения своему феноменальному успеху и всегда оставался отстраненным и недосягаемым. Последние полвека своей жизни он провел в затворничестве, прячась от чужих глаз, пресекая любые попытки ворошить его прошлое и настоящее и продолжая работать над новыми текстами, которых никто пока так и не увидел.

Все это время поклонники сэлинджеровского таланта мучились вопросом, сколько еще бесценных шедевров лежит в столе у гения и когда они будут опубликованы. Смерть Сэлинджера придала этим ожиданиям еще большую остроту, а вроде бы появившаяся информация содержала исключительно противоречивые догадки и гипотезы. И только Кеннет Славенски, по крупицам собрав огромный материал, сумел слегка приподнять завесу тайны, окружавшей жизнь и творчество Великого Отшельника.

Дж.Д. Сэлинджер. Идя через рожь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Известно, что на протяжении всего 1964 года Сэлинджер работал над двумя проектами: новой повестью из истории Глассов под названием «Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года» и вступлением к антологии, составляемой Уитом Бернеттом, которое подвело черту под их взаимоотношениями. Бернетт собирался выпустить сборник из 50 рассказов разных авторов, опубликованных в свое время в журнале «Стори». Книгу он хотел назвать «Юбилей «Стори»: 33 года, посвященных рассказу» и выпустить в 1965 году. Он обратился к Сэлинджеру с еще одной просьбой разрешить напечатать один из его рассказов. Сэлинджер снова отклонил просьбу Бернетта, что вряд ли стало сюрпризом для редактора. Тем не менее Сэлинджер предложил написать вступление к антологии. Таким образом осуществилось бы желание Бернетта связать имя Сэлинджера с журналом «Стори» и Сэлинджеру не пришлось бы вытаскивать на свет божий свои ранние рассказы. Бернетт с благодарностью согласился, и Сэлинджер весь 1964 год с перерывами работал над статьей. В конечном итоге получившийся текст объемом в 550 слов Сэлинджер отослал в «Стори пресс».

Начал Сэлинджер с описания главного для него события 1939 года — урока, который Бернетт преподал своим ученикам, прочитав рассказ Фолкнера. Он научил Сэлинджера не встревать между описываемыми событиями и читателем, проявляя тем самым уважение к нему. Это было на удивление трогательное воспоминание, особенно если принимать во внимание годы взаимной враждебности, пролегшие между Сэлинджером и Бернеттом. Его даже можно рассматривать как попытку примирения между учеником и его бывшим учителем и другом. Однако Бернетт отклонил присланную статью. «Вступление меня несколько озадачило, — объяснял он Сэлинджеру. — Поскольку там гораздо больше внимания уделено мне и нашим занятиям в Колумбийском университете, чем пятидесяти авторам антологии, поэтому я не решаюсь его использовать».

Сэлинджер, судя по всему, был удивлен и обижен. Он-то считал, что делает великодушный жест. Прошло восемнадцать лет с тех пор, как он что-то предлагал Уиту Бернетту, и теперь, когда он до этого снизошел, его текст отвергли, будто он так и остался юным, начинающим автором. Что же касается Бернетта, то, оказавшись на много лет отодвинутым на второй план и тяжело пережив многочисленные нелюбезные отказы со стороны бывшего ученика, он наконец получил право на последнее слово. Однако этот эпизод разрушил всякую надежду на то, что Сэлинджер и Бернетт могут договориться. В то время они оба не осознавали всей иронии сложившейся ситуации. Тот самый человек, который вернул Сэлинджеру его первый рассказ в 1939 году, только что не принял от писателя текст, который потом станет его последней публикацией.

Уит Бернетт несколько раз сыграл поворотную роль в судьбе Сэлинджера. В посвященном ему очерке Сэлинджер описывает его преподавательские достоинства, а также отмечает его любовь к литературе. Но он раскрывает здесь и себя, причем гораздо больше, чем в каком-либо из своих художественных произведений. Самоустранившись во время чтения Фолкнера, Бернетт устранил сэлинджеровские ожидания, те жизненные и литературные принципы, которые стояли между Сэлинджером-студентом и воображаемым миром Уильяма Фолкнера. Сделав это, Бернетт заставил Сэлинджера увидеть Фолкнера новыми глазами — и это новое видение принадлежало исключительно самому Сэлинджеру. Тот урок стал для Сэлинджера уроком на всю жизнь, уроком, приобретавшим с годами все большую значимость. Без него Сэлинджер никогда не проникся бы таким уважением к своему «возлюбленному молчаливому читателю», тому самому, что «читает, как дышит».

История со вступлением к антологии не закончилась его отклонением. Через три года после смерти Бернетта в 1972 году его опубликовала вдова Бернетта, Хэлли, в качестве эпилога к книге «Руководство по сочинительству». Под новым, вполне оправданным названием «Подношение Уиту Бернетту» этот очерк остается единственным опубликованным с разрешения автора образцом нехудожественной прозы Сэлинджера. После всех неприятностей, с ним связанных, опубликование его в 1975 году ярко свидетельствует о том почтении, которое Сэлинджер всегда испытывал к своему бывшему учителю.

Поздним летом 1964 года Сэлинджер и восьмилетняя Пегги отправились вместе в Нью-Йорк. Навещать с детьми бабушку с дедушкой, а также редакционную «семью» «Нью-Йоркера» было у Сэлинджеров заведено, но на сей раз Сэлинджер предупредил дочь, что поездка будет особенной. Они собирались просить Уильяма Шона соблаговолить принять на себя роль крестного отца Пегги, каковым прежде был покойный Лернед Хэнд.

Этой просьбе Сэлинджер придавал особое значение. После смерти Хэнда тремя годами ранее Пегги дважды успела побывать в больнице (один раз летом 1963 года и еще раз зимой того же года). Кроме того, брак с Клэр дал трещину, и писатель теперь почти не выходил из маленькой надстройки над гаражом. К тому же ему хотелось выказать таким образом уважение Шону, особенно после неприятного инцидента с Уитом Бернеттом.

Оказавшись в Нью-Йорке, отец и дочь не отправились сразу на 43-ю Западную улицу, чтобы встретиться с Шоном. Сэлинджер решил посетить сначала другое место — Центральный парк. У карусели Сэлинджер подхватил дочурку на руки и посадил на ярко раскрашенную лошадь, после чего, немного отступив, радостно наблюдал, как она кружится.

В начале 1960-х годов большинство американцев получало информацию о текущих событиях и циркулирующих в обществе мнениях через газеты и журналы. Телевизионные новости находились еще в младенческом состоянии. Лишь убийство Кеннеди открыло потенциальную силу воздействия телевизионного репортажа на обширную аудиторию, и к концу десятилетия газеты и журналы отступили в тень, отдав пальму первенства телевизионной журналистике. Переключение интереса публики с печатных новостей на новости телевизионные произошло внезапно. В таких городах, как Нью-Йорк, где газет выходило огромное множество, это был болезненный перелом. «Нью-Йорк пост», «Геральд трибьюн», «Нью-Йорк таймс» и «Уолл-стрит джорнал» вступили в жестокую борьбу за постоянно сокращающуюся читательскую аудиторию.

В 1963 году газета «Нью-Йорк геральд трибьюн» произвела глобальную перестройку в отчаянной попытке сохранить своего читателя. Она преобразовала свое воскресное приложение, журнал «Тудэйз ливинг», в нечто подобное престижному литературному изданию «Нью-Йоркер». Вызывающе назвав новый журнал «Нью-Йорк», «Геральд трибьюн» тем самым вступила в открытую конкуренцию с профессиональной семьей Сэлинджера, на что ранее не решалась ни одна газета.

Сначала Шон и «Нью-Йоркер» просто игнорировали вызов со стороны «Геральд трибьюн». Однако газета взяла в свой штат таких блестящих журналистов, как Том Вулф и Джимми Бреслин, и начала оттеснять «Нью-Йоркер». Уже в конце 1964 года Шону и его редакции пришлось вступить с «Геральд трибьюн» в перепалку. При этом они неосторожно критиковали своих соперников, отличавшихся такой неразборчивостью в средствах, какая интеллигентному «Нью-Йоркеру» и не снилась.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джером Сэлинджер - Дж. Д. Сэлинджер [litres]](/books/1056174/dzherom-selindzher-dzh-d-selindzher-litres.webp)

![Джезебел Морган - Иди через темный лес [litres]](/books/1060284/dzhezebel-morgan-idi-cherez-temnyj-les-litres.webp)