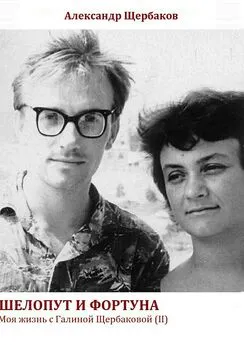

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Название:Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-79000-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Щербаков - Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой краткое содержание

Это первая мемуарная книга о жизни и судьбе известного писателя Галины Щербаковой, прославившейся благодаря повести «Вам и не снилось», экранизированной Ильей Фрэзом и ставшей гимном советских романтиков.

Книга, написанная любящим супругом Галины Щербаковой – Александром Щербаковым, не просто приоткрывает дверь в биографию автора, но охватывает целую эпоху советского прошлого, в котором существовала и черпала вдохновение Щербакова. Ее необыкновенная жизнь была похожа на сюжеты ее книг, но порой даже превосходила их по степени парадоксальности и удивительности. Такую Щербакову вы еще не знали!

Шелопут и Королева. Моя жизнь с Галиной Щербаковой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Примерно так давным-давно я и воспринял объяснение Эвелины Васильевны. Я восхищаюсь мудростью провидения. Как вовремя мне были вручены ключики к непознанному: впереди предстояло столько прочитать, услышать, увидеть. «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною», – исполняла в то время на школьных вечерах знаменитую бетховенскую песню моя одноклассница Валя Яковлева. Тогда-то и стал «моим сурком» на всю жизнь прием освоения чего бы ни было: впускать без предвзятости и после выносить суждение уже о своем , а не чьем-либо. И соответственно поступать – как со своим: что-то – «в музей моей души» (опять из какой-то песенки), а что-то на свалку забвения.

Но в словах учительницы – о «наших» и «немцах» – еще можно было уловить и как бы предостережение, которое немного позднее выразил Александр Галич крылатыми словами: «Бойтесь единственно только того, / Кто скажет: «Я знаю, как надо!» (Что нравственно и что безнравственно…)

…Недолго в нашем Красноуральске была Эвелина Васильевна. Вышла замуж и куда-то уехала. Справедливость судьбы мы, ее тайные поклонники, видели в том, что ее избранником оказался не кто-нибудь, а известный всему городу центр нападения, а также капитан и тренер футбольной команды «Металлург», которая успешно сражалась со своими извечными соперниками из родственных городов Ревды и Кировграда. Его звали Роман Капилов, и он был братом нашего друга Эдика Капилова из параллельного класса. Как справедливо пелось в еще одной популярной песне тех лет, «если двое краше всех в округе, как же им не думать друг о друге».

Однако в смысле качества учебы мы не пострадали: к десятому классу нам дали ординарную по внешним качествам, но великолепно знавшую и любившую предмет преподавательницу по фамилии Ганова. Имя ее я, к глубокому сожалению, забыл. Это она подтолкнула меня сделать доклад по материалам дискуссии в «Литгазете». Обсуждалась тогда статья Владимира Померанцева «Об искренности в литературе» из «Нового мира», которую и сейчас считают одним из самых значительных документов периода оттепели. Там речь как раз и шла о подлинном призвании писателя.

И эта учительница тоже дала нам в житейскую дорогу существенные наставления. Ну, например:

– Обязательно прочитайте «Жизнь Клима Самгина». Может быть, вам будет непросто. Но когда сделаете это, почувствуете себя на такой вершине, откуда видно далеко-далеко…

Мне хотелось видеть далеко, и я стал читать эпопею Алексея Максимовича. Увы, успел до конца школы одолеть едва ли половину. И вспомнил про этот должок – перед собой, перед учительницей – аж в конце восьмидесятых, когда увидел в телевизоре многосерийку под одноименным названием, снятую моим старинным ростовским знакомым Витей Титовым.

…Он пришел на Ростовское телевидение и радио улыбчивым, как красное солнышко, парнишкой. Почему-то ходил в гимнастерке или рубашке, похожей на нее, но точно защитного цвета. Я думал, он после армии, и только много позднее узнал, что вслед за нею он несколько лет оттрубил на целине. Просто у него был природный легкий мальчишеский стиль существования.

Он свободно и естественно вошел в нашу телевизионную, как сказали бы ныне, тусовку. Он был мне симпатичен, но, признаюсь, я невольно ощущал какое-то превосходство над ним. Тогда в радиокомитете было главенство сообщества редакторов. Мы чувствовали себя даже важнее режиссеров. Витя не был и не режиссером, и не ассистентом такового. Он был всего-навсего помреж.

Я даже не заметил, что какое-то время Титов отсутствовал на студии. А когда появился, выяснилось, что он сдавал приемные экзамены во ВГИК. Почему-то еще не было ясно, поступил он или нет, но Витя был спокоен и с юмором, затаенным в глазах, часами травил нам всякие абитуриентские забавности.

К примеру. Михаил Ромм, стараясь придумать претендентке в режиссеры задание понеисполнимее, сказал:

– Удивите меня.

Не успел он и глазом моргнуть, как девица оказалась на его коленях, погладила лысину и промурлыкала:

– Милый Роммик, прими меня во ВГИК!

Не знаю, было это на Витиных глазах или это вгиковское предание, обросшее бородой. Он же вовсю сыпал разными историями, совсем как Ираклий Андроников. Когда я смотрел фильмы «Здравствуйте, я ваша тетя», «Ехали в трамвае Ильф и Петров», «Кадриль», «Анекдоты», передо мной неизменно вставал облик раскрепощенного, но безукоризненно интеллигентного веселого юноши, верящего в свою счастливую творческую будущность. А я тихонько, про себя, еще тогда в ростовском телевизионном доме внес в свою собственную конституцию жизни существенную поправку: никогда не позволять себе испытывать превосходство над кем-либо ни было, особенно по понятиям армейского чиновоззрения.

Много раз у меня возникало желание увидеться или хотя бы «услышаться» с Виктором Титовым, я даже раздобыл какие-то его телефоны. Но все откладывал и дождался, пока его не стало. Что еще раз подтвердило английскую мудрость: жизнь состоит из потерь. И, кстати, очень наглядно иллюстрирует эту сентенцию как раз «Жизнь Клима Самгина», которую я прочитал, подталкиваемый хорошим фильмом моего давнего ростовского знакомого.

Сложное впечатление осталось от книги. Безусловно, ее нужно было прочитать лучше не на заре туманной юности, а именно тогда, когда о ней напомнил Витин фильм, когда я, например, сумел увидеть в себе самом что-то от горьковского героя. Но в то же время была какая-то смутность: огромный объем романного содержания – и ощущение ненасыщенности им. Как будто автор недорассказал мне что-то важное.

Я и не подозревал, что вновь вспомню об этом через 25 лет, наткнувшись на некое напоминание Галины самой себе. У нее была такая манера: пришла мысль – обозначить ее двумя словами огромными буквами и сунуть куда-нибудь, авось пригодится. На бумажке, где записано два каких-то телефонных номера и условия арифметической задачи «на движение» (видимо, поручение внучки Алисы), кроме этого, сказано: «Вина? Ошибка? Рус. интел. придумала себе народ». Если эту гипотезу допустить как верную и предположить, что «рус. интел.» сумела повернуть историю исходя из своей головной придумки (вины? ошибки?), то эпопея советского писателя номер один как раз об истории этой и должна была кончиться – по сюжету – только ничем (и ничем иным – именно под реалистичным пером мастера). А что общепризнанный талант русской «интел.» Максим Горький мог внести кардинальный вклад в сотворение выдуманного народа – так в этом не может быть сомнения. Чья идея фикс – создание «нового» человека? И он сам же как бы усмотрел этого человека – в зэках на Соловках.

Хорошая была у нас альма-матер – школа № 1, Красная, как ее называли в Красноуральске.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: