Валерий Золотухин - Секрет Высоцкого

- Название:Секрет Высоцкого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2013

- Город:М.:

- ISBN:978-5-4438-0386-9, 5-699-00332-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Золотухин - Секрет Высоцкого краткое содержание

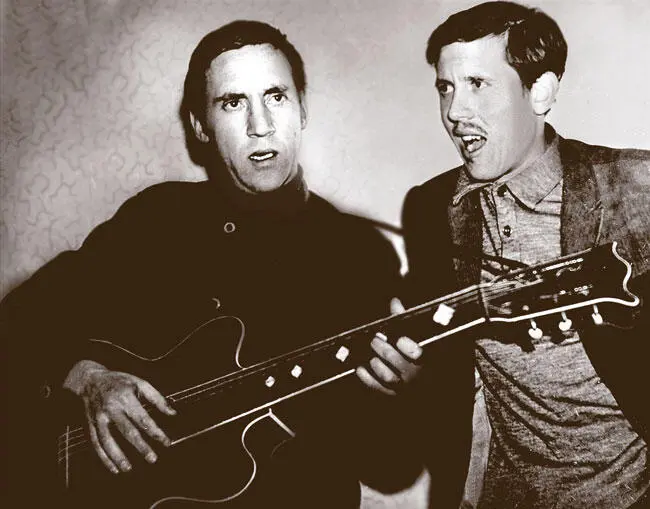

Владимир Высоцкий и Валерий Золотухин – несомненно, самые яркие и самобытные дарования из созвездия «Таганки» 60–70-х годов. Они были звездами, которые светили своим, а не отраженным светом. Они были друзьями. Высоцкий ценил Золотухина не только как коллегу-актера, но и как талантливого писателя. «Володя сказал сегодня: «Когда я умру, Валерий напишет обо мне книгу…» Я о нем напишу, но разве только я? Я напишу лучше». Это запись из дневника В. Золотухина от 11 февраля 1971 года. Он действительно написал лучше. Среди разнообразной литературы о Высоцком воспоминания Валерия Золотухина занимают особое место. В его книге мы встречаемся с живым, невыдуманным Высоцким времен его прижизненной всенародной популярности.

Любимцем публики, начиная с Бумбараша и таежного милиционера Серёжкина, был и Валерий Золотухин. Песни разных авторов в исполнении артиста становились шлягерами. Эти дневниковые записи – остановленные мгновения, искренние и честные. Перед вами – одна из лучших книг о Высоцком, о легендарной «Таганке», и, конечно, о самом Валерии Золотухине.

Секрет Высоцкого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Другой раз, когда «ходоки» пришли, я говорю: «Несите, ребята, молока ему, тогда покажу». Молока наносили, батюшки!.. Не за один сеанс, конечно. Я стал сливки снимать, сметану организовал… излишки в подполье спускал или коллегам относил, творог отбрасывать научился, чуть было масло сбивать не приноровился, но тут Владимир Семенович пресек мое хозяйское усердие. «Кончай, – говорит, – Золотухин, молочную ферму разводить. Заставил весь дом горшками, не пройдешь… Куда нам столько? Вези на базар в выходной день». Он-то не знал, что я им приторговываю помаленьку. И тут я подумал, а не дешевлю ли я с молоком-то?.. А не брать ли за него чего… покрепче? Самогон, к примеру… Мне ведь бабки не продавали, я ведь милицейскую форму-то не снимал ни днем, ни ночью. Ну, на самогон-то я, конечно, деньги сам давал, лишь бы нашли-принесли, что они и делали охотно… лишь бы поглядеть на живого. «Прости ты меня, Владимир Семенович, грешен был, грешен и остался, винюсь, каюсь… Но сколько бы и чего кому теперь сам ни дал, чтоб на тебя на живого одним глазком взглянуть… Ну да свидимся, куда денемся, теперь уже, конечно, там, где всем места хватит, где аншлагов не бывает, как на твоих спектаклях бывало…»

«Чем отличается баня по-белому от бани по-черному?» – спросил он меня однажды. За консультацией по крестьянскому быту, надо сказать, обращался он ко мне часто, думая, раз я коренной чалдон алтайский и колхозник, стало быть, быт, словарь и уклад гнезда своего должен знать досконально, в чем, конечно, ошибался сильно, но я не спешил разуверять его в том, играя роль крестьянского делегата охотно и до конца, завираясь подчас до стыдного. На этот раз ответ я знал не приблизительный, потому что отец переделывал нашу баню каждый год, то с черной на белую, то с белой на черную и наоборот – по охоте тела. «Баня по-черному – это когда каменка из булыжника или породного камня сложена внутри самого покоя без всяких дымоотводов. Огонь раскаляет докрасна непосредственно те камни, на которые потом будем плескать воду для образования горячего пара. Соображаешь? От каменки стены нагреваются, тоже не шибко дотронешься. Дым от сгорания дров заполняет всю внутренность строения и выходит в двери, в щели, где найдет лаз. Такая баня, когда топится, кажется, горит. Естественно, стены и потолок слоем сажи покрываются, которую обметают, конечно, но… Эта баня проста в устройстве, но не так проста в приготовлении. Тут – искусство, что ты! Надо, допустим, угар весь до остатка выжить, а жар первородный сохранить. Что ты, что ты, Володя… Это целая церемония: кто идет в первый пар, кто во второй, в третий… А веники приготовить! Распарить так, чтобы голиками от двух взмахов не сделались! Что ты?!

Протопи ты мне баньку по-белому,

Я от белого свету отвык…

«Чем отличается баня по-белому от бани по-черному?» – спросил он меня однажды. За консультацией по крестьянскому быту, надо сказать, обращался он ко мне часто, думая, раз я коренной чалдон алтайский и колхозник, стало быть, быт, словарь и уклад гнезда своего должен знать досконально…»

Баня по-белому – баня культурная, внутри чистая. Дым – по дымоходу, по трубе и в белый свет. Часто сама топка наружу выведена. Но чего-то в такой бане не хватает, для меня по крайней мере, все равно что уха на газу. Моя банька – банька черная, дымная, хотя мы с братом иной раз с черными задницами из бани приходили и нас вдругорядь посылали, уже в холодную…» В то лето Владимир парился в банях по-разному: недостатку в банях в Сибири нет.

И вот разбудил он меня среди ночи очередной своей и спрашивает: «Как, говоришь, место называется, где парятся, полок?» – «Полок, – говорю, – Володя, полок, ага…» – «Ну спи, спи…» В эту ночь или в другую, уже не помню сейчас, только растряс он меня снова – истошный, с гитарой наизготовке, и в гулком брошенном доме, заставленном корчагами с молоком, при свете лампы в пятьсот очевидных свечей зазвучала «Банька».

Протопи ты мне баньку, хозяюшка,

Раскалю я себя, распалю!

На полоке у самого краюшка

Я сомненья в себе истреблю!

Разомлею я до неприличности,

Ковш холодный – и все позади…

И наколка времен культа личности

Засинеет на левой груди…

Где-то с середины песни я стал невольно подмыкивать ему втору, так близка оказалась мне песня по ладу, по настроению, по словам.

Я мычал и плакал от радости и счастья свидетельства… А когда прошел угар радости, в гордости соучастия я заметил Владимиру, что «на полоке» неверно сказано, правильно будет – на полке. «Почему?» – «Не знаю, так у нас не говорят». «У нас на Алтае», «у нас в Сибири», «у нас в народе» и т. д. – фанаберился я, хотя объяснение было простое, но, к сожалению, пришло потом. Гласная «о» в слове полок при формообразовании становится беглой гласной, как см.: потолок —на потолке и пр. Но что нам было тогда до этой гласной. Правда, в исполнении последних лет ясно слышалось, что Владимир великодушно разрешал гласной «о» все-таки убегать, компенсируя ее отсутствие в ритмической пружине, строенной звучащей соседкой «л» – «на пол-л-ке у самого краюшка…» и т. д.

В этом замечании, которому я не мог дать объяснение, и в том, что мы часто пели потом «Баньку» вместе, и есть вся тайна моего автографа, вся тайна моего соучастия – счастливого и горючего. А еще потом, я уж не мог ему подпевать, кишки не хватало, такие мощности нездешние, просто нечеловеческие он подключал, аж робость охватывала.

В добавление. Или в послесловие. На одном из выступлений мне пришла записка: «Правда или сплетня, что вы завидуете чистой завистью Владимиру Высоцкому?» Ответ мой был не столь удачным, сколько почти искренним.

«Да, я завидую Владимиру Высоцкому, но только не чистой, а самой черной завистью, какая только бывает. Я, может быть, так только здесь, уважаемые зрители, ради бога, поймите меня верно, я, может быть, так самому Александру Сергеевичу Пушкину не завидую, как Высоцкому, да потому, что имел честь и несчастье быть современником последнего».

Громко! Несоразмерно? Но ведь иные считают и говорят, как обухом под дых и наотмашь: «Высоцкий? Мы такого поэта не знаем… Нет, актера Высоцкого мы знаем, а поэта…»

А истина… Ох уж эта истина! Да разве не существует она вне наших мнений, вкусов, словесных определений?

Вот и весь частный случай, что хотелось мне Вам сообщить, уважаемый редактор.

1981

«Духовной жаждою томим…»

Один мой корреспондент писал мне: «По накалу, размаху людской скорби Москва хоронила Высоцкого, как Париж хоронил Эдит Пиаф. Люди знали, что они теряли. Только в Париже был национальный траур, а у нас – с параметрами. Пиаф была грешницей, а хоронили ее, как святую. Она не щадила себя для людей. И они не пощадили себя в скорби по ней. То же самое повторилось с Высоцким. Пиаф воздали честь по ее масштабам. И если он не пел, как Пиаф, то и она не играла на сцене, не писала стихов, как Высоцкий. Они были птицами одного полета. Всегда летели на огонь, прекрасно зная при этом, что им не суждена судьба птицы феникс…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: