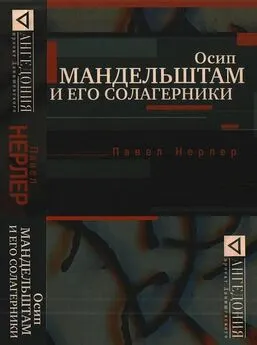

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

- Название:Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений краткое содержание

Осип Мандельштам всегда был в достаточно напряженных отношениях с властями. Еще до революции за ним присматривала полиция, подозревая в нем возможное революционное бунтарство. Четырежды его арестовывали: дважды в 1920 г. (в Феодосии – врангелевцы и в Батуме – грузинские меньшевики), в третий раз ОГПУ в Москве в 1934 г. и в четвертый – НКВД в доме отдыха «Саматиха» в Мещере в 1938 г. Всем репрессиям против поэта, в том числе и неосуществившимся, посвящена эта книга. Она выстроена хронологически – в порядке развертывания репрессий или усилий по их преодолению (например, по реабилитации). Каждая глава имеет организационную привязку – к конкретному карательному или иному органу, осуществлявшему репрессию или реабилитацию. Каждая содержит в себе текстовую и документальную части, причем большинство документов полностью публикуется впервые. Глава о дореволюционном надзоре за Мандельштамом (далее О.М.) в Финляндии написана Д. Зубаревым и П. Нерлером, о «мандельштамовском эшелоне» – П. Нерлером и Н. Поболем, все остальные тексты написаны П. Нерлером. Книга проиллюстрирована фотографиями и документами из публикуемых «дел» и рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

Первое издание книги (М.: Петровский парк (при участии «Новой газеты»), 2010) вошло в шорт-лист премии «НОС» («Новая словесность») за 2011 год и заняло в нем второе место. Второе основательно переработано и ощутимо дополнено.

Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

720

Буданцев Сергей Федорович (1896–1940) – прозаик и поэт, член группы «Центрифуга».

721

Этого, однако, никак не могло быть, поскольку писатель и член ЦИК Таджикской ССР Б. Ясенский был арестован 31 июля 1937 г. и уже 17 сентября 1938 г. расстрелян. Захоронен на Коммунарке (см.: http://www.memo.ru/memory/communarka/index.htm).

722

Этого не подтверждают другие. Так, Пейрос прибыл на пересылку в середине ноября, уплыл на Колыму на «Джурме» в конце ноября и прибыл в Нагаево 7 декабря (Пейрос И.И. Из архива памяти / Публ. И.И.Пейроса // Архив еврейской истории. Т.5. М., 2008. C.66), а Милютин утверждал, что и уплыл чуть ли не в декабре! (Милютина, 1997. С. 344).

723

Письмо было передано Эренбургом Н.М., а та, в свою очередь, подарила его А.А. Морозову, который и опубликовал его впервые в своем комментарии к первому на родине изданию ее воспоминаний (Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М., 1989. С. 428—429). В настоящем издании печатается полностью по тексту, предоставленному А.А. Морозовым. Дополнительными сведениями о Д.И. Злотинском, кроме того обстоятельства, что в 60-е годы он жил на станции Перловская под Москвой, мы не располагаем.

724

Идентифицировать «физика Л.» не представляется возможным, поскольку и инициал («Л.»), а возможно и профессия (физик), Надеждой Яковлевной сознательно искажены. Тем не менее в «мандельштамовском» эшелоне, действительно, был один настоящий физик, а именно: Константин Евгеньевич Хитров, 1914 г. р., осужденный за контрреволюционную агитацию. Он, однако, как и О.М., принадлежал к той части эшелона, что формировалась в Бутырской тюрьме, тогда как «физик Л.» был из «Таганки». Соответствующий эшелонный список на 209 чел. – машинопись очень плохого качества на 11 листах папиросной бумаги (РГВА. Ф. 18444. Оп. 2. Д. 203. Л. 112–122) – также не позволяет идентифицировать «Л.», поскольку сведения о профессии в списке Таганской тюрьмы отсутствуют.

725

14 октября 1938 г. температура воздуха резко поднялась с 4 с до 12–15 градусов, что значительно выше средней. Такая погода, в сочетании с кратковременными падениями температуры, держалась до конца месяца. Последний скачок температуры был 6 ноября, после чего она резко упала, уже 8 ноября опустившись ниже нуля: вторую половину ноября держались морозы до 5–7 градусов (сведениями из архива Пулковской обсерватории я обязан Э.Г. Богдановой).

726

Мандельштам Н. Воспоминания. М., 1999. С. 462–464.

727

Несловоохотливый Шухаев, вернувшийся в Тбилиси в 1939 г., рассказывал К.А. Вольфензон-Цыбулевской, как однажды его угостили самокруткой, свернутой из мандельштамовского автографа.

728

Существует еще одна запись рассказа Е.М. Крепса о своей лагерной жизни, сделанная 31 августа 1971 г. М.С. Лесманом: арест – 2 мая 1937 г.; август–сентябрь 1937 – этап из Нижегородской тюрьмы на Вторую Речку, где он пробыл до декабря 1939 г., работая раздатчиком питания, после чего был отправлен на Колыму; освобождение – март 1940 г. (Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама, 1990. С. 50–51).

729

Записано 30 марта 1984 г. Кроме того, рассказ Е.М. Крепса вошел и в воспоминания Е.Э. Мандельштама.

730

В передаче третьих лиц рассказ Е.М. Крепса порой трансформировался до неузнаваемости. Так, по версии А.Ю. Германа, Крепс (уже не названный им по имени) был тем зэком-врачом, на руках которого умер поэт: «…он сошел с ума. Боялся, что его отравят, и всё, даже то, что я ему приносил, не ел и даже не отдавал, а норовил выбросить. Он убегал питаться на помойку, где и получил брюшной тиф, а от него у нас лекарств не было» (Герман А. «Это кайф непередаваемый – быть автором мира» // Еврейская газета (Берлин). 2003. Сентябрь. С. 27). Сам Герман слышал эту историю от своего врача Якова Юрьевича Х., в прошлом сотрудника Е.М. Крепса по институту. В личной беседе с Х. он сказал, что Крепс, говоря о причине смерти поэта, указывал на дизентерию.

731

См. о нем: Б. Каменский. От «Шпалерки» до Магадана // Спортивная жизнь России. 1989. № 5. С. 40–43.

732

Воду в барак носили ведрами «бытовики» (т. е. неполитические зэки) и сливали в стоявшую у порога бочку (свидетельство Ю.И. Моисеенко).

733

Жмурик – покойник.

734

Помимо наших собственных записей использованы записи, сделанные С.С. Неретиной в мае и ноябре 1988 г.

735

Сажин В. Еще не умер ты… // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 97 (со ссылкой на авторизованную машинопись в архиве Е.М. Тагер в РНБ). По словам В. Каверина, Оксман рассказывал ему, что Мандельштам умер от голода, копаясь в куче отбросов (Литературная газета. 1988. 15 июля. С. 5).

736

Поляновский Э. Как умирал Осип Мандельштам // Известия. 1991. 22 февр.

737

Так, 27 мая было опубликовано письмо С. Байсакова из г. Кызыл-Арык в Киргизии. «Ветеран войны, труда и партии» – так он охарактеризовал себя сам – просто оскорбился за вохровцев, которым приходилось жить не лучше зэков, и разъяснил про «строгий международный закон: умерших во время плавания выбрасывают в воду». До Мандельштама ему и дела нет – главное: «Вообще пора прекратить охаивание прошлого, закрывать глаза на всё хорошее, разумное и нужное, которого добился народ старшего поколения». Кроме заметок корреспондента Э. Максимовой, отвечавшей С. Байсакову в том же номере, а также в обзоре «Ответ оскорбленным ветеранам» (5 августа 1991 г.)

738

Выдержки из этого письма были опубликованы в газете «Московский комсомолец». 1991. 14 авг. Отметим, что в этих дополнительных сообщениях Ю.И. Моисеенко присутствует определенная эмоциональность в отстаивании правоты своих слов, побуждавшая его игнорировать даже явные противоречия (например, утверждениями типа: «Никаких лечебных стационаров не было» и «…Заверяю, что Осип Эмильевич умер в жарилке. Живым на лечении в стационаре он не был!»).

739

Эта серия публикаций – при всей своей пространности – ценна исключительно записями бесед с Ю.И. Моисеенко. Работа же самого Э. Поляновского оставляет желать много лучшего – из-за ее претенциозности («Ося», «Наденька»), изобилия всевозможных неточностей и, при своей очевидной вторичности, абсолютной свободы от элементарных ссылок на густо цитируемые источники.

740

Поляновский Э. Смерть Осипа Мандельштама // Известия. 1992. 26 мая. Отмечу, что сама по себе указанная публикация – при всей своей пространности (пять статей между 25 и 29 мая 1992 г.) – ценна исключительно записями бесед с Ю.И. Моисеенко. В целом же работа опытного журналиста оставляет желать лучшего – из-за своей претенциозности («Ося», «Наденька», пассаж с «шестеркой»), изобилия всевозможных неточностей и, при очевидной вторичности, абсолютной свободы от элементарных ссылок на густо цитируемые источники.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: