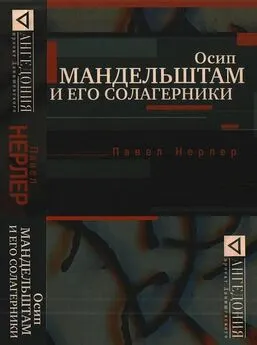

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

- Название:Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Нерлер - Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений краткое содержание

Осип Мандельштам всегда был в достаточно напряженных отношениях с властями. Еще до революции за ним присматривала полиция, подозревая в нем возможное революционное бунтарство. Четырежды его арестовывали: дважды в 1920 г. (в Феодосии – врангелевцы и в Батуме – грузинские меньшевики), в третий раз ОГПУ в Москве в 1934 г. и в четвертый – НКВД в доме отдыха «Саматиха» в Мещере в 1938 г. Всем репрессиям против поэта, в том числе и неосуществившимся, посвящена эта книга. Она выстроена хронологически – в порядке развертывания репрессий или усилий по их преодолению (например, по реабилитации). Каждая глава имеет организационную привязку – к конкретному карательному или иному органу, осуществлявшему репрессию или реабилитацию. Каждая содержит в себе текстовую и документальную части, причем большинство документов полностью публикуется впервые. Глава о дореволюционном надзоре за Мандельштамом (далее О.М.) в Финляндии написана Д. Зубаревым и П. Нерлером, о «мандельштамовском эшелоне» – П. Нерлером и Н. Поболем, все остальные тексты написаны П. Нерлером. Книга проиллюстрирована фотографиями и документами из публикуемых «дел» и рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

Первое издание книги (М.: Петровский парк (при участии «Новой газеты»), 2010) вошло в шорт-лист премии «НОС» («Новая словесность») за 2011 год и заняло в нем второе место. Второе основательно переработано и ощутимо дополнено.

Слово и «Дело» Осипа Мандельштама. Книга доносов, допросов и обвинительных заключений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но в 1937-м, еще в июле, головы рябининских подчиненных полетели одна за другой, даже не дожидаясь его ареста. И одной из первых – голова Максима Исаевича Генкина, подлинного мандельштамовского покровителя, заведовавшего «при Мандельштаме» сначала отделом культуры и пропаганды (именно в этом качестве он и переписывался об О.М. с А.И. Стецким), а в 1935–1937 годах – отделом школ, науки, научно-технических изобретений и открытий [306]Воронежского обкома ВКП(б). Один престарелый писатель даже называл Генкина «духовным вождем “Подъема”, как Хомейни» [307]. Его арестовали всего на полмесяца раньше Рябинина – 2 августа 1937 года, осудили в Воронеже 10 января 1938 года и в тот же день расстреляли. А Александра Григорьевича Магазинера, генкинского преемника по культпросветотделу обкома и профсоюзного лидера [308], взяли 10 сентября 1937 года, а расстреляли вместе с Генкиным – 10 января 1938 года.

И даже отсутствие «фигурантов» несуществующего дела ТКП–ВПВТО на месте их «преступления», то есть в Воронеже, само по себе от назначенной им уже судьбы не страховало, хотя почти всегда означало отсрочку с арестом. Это хорошо видно на примере судьбы областного комсомольского лидера при Рябинине – Виктора Калашникова: его арестовали спустя полтора месяца, уже в Оренбурге. Это произошло 15 сентября 1937 года, а 29 января 1938 года его осудили и, вероятно, в тот же день расстреляли [309].

Еще более внятно это было в случае с предшественником Рябинина – Иосифом Михайловичем Варейкисом, руководившим областью на протяжении почти семи лет – с 1928 до марта 1935 года. После Воронежа его направили сначала в Сталинградский, а с января 1937 года – в Дальневосточный край. И всюду за ним, как оруженосец, следовало его доверенное лицо, а точнее перо – журналист Александр Владимирович Швер: в Воронеже он редактировал газету «Коммуна» (Союз писателей он возглавлял по совместительству), в Сталинграде – «Сталинградскую правду», а в Хабаровске – «Тихоокеанскую звезду». И первым из них двоих арестовали именно Швера – 3 октября 1937 года, и лишь только 10 октября – замели и самого Варейкиса, обвинив его в участии в контрреволюционной террористической организации. В том же порядке их и расстреляли, только дистанция возросла: Швера – 14 апреля, а Варейкиса – 29 июля 1938 года.

Самое интересное, что никакого коллективного судебного дела «Воронежской право-троцкистской организации» как такового – не было! Все обвинявшиеся в ее создании и членстве в ней лица имели только персональные дела. Этот прием, пусть и противоречащий здравому смыслу следствия и суда, понятен. Нельзя же вызвать в судебное присутствие сразу сто человек с лживыми обвинениями, оговорами и самооговорами. Эдак любое дело завалится. Так что, хотя речь и шла о единой антисоветской организации, все дела были сугубо персональные.

Тем не менее даже будучи локальным, дело воронежских право-троцкистов отнюдь не было кратковременным. К тому же аналогичные «локальные кампании» шли по всей стране [310]. Аресты шли волнами, и в 1937 году вслед за июльско-августовской и сентябрьско-октябрьской волнами прошла и еще одна волна – ноябрьско-декабрьская. Из одного только итээровского дома по ул. Ф. Энгельса, 13, где в свое время жил и О.М., о чем напоминает памятная доска, только в соответствии со сталинскими расстрельными списками было арестовано пятеро (все – работники ЮВЖД, отчего занимался ими Дорожно-транспортный отдел НКВД этой дороги).

Один их них, Александр Иванович Квятковский, начальник вагонной службы ЮВЖД, был арестован значительно раньше остальных – еще во «вторую волну»: 1 сентября 1937 года, а осужден и расстрелян 13 апреля 1938 г. Трое —Степан Матвеевич Покозий (начальник службы пути ЮВЖД), Валентин Павлович Григоренко (начальник секретариата и помощник начальника планового отдела Управления дороги) и Василий Леонтьевич Барашкин (зам. начальника ЮВЖД) – были арестованы, соответственно, 25, 30 и 31 декабря 1937 г., а расстреляны 13 апреля (Григоренко и Барашкин) и 23 октября (Покозий) 1938 г. Пятого – Илью Соломоновича (Самойловича) Элимбаума (зам. начальника Московско-Донбасской железной дороги) – арестовали 11 февраля 1938 г. и расстреляли одновременно с Покозием. Все пятеро обвинялись в активной причастности к антисоветской право-троцкистской террористической и диверсионно-вредительской организации, действовавшей на ЮВЖД [311].

Примечательно, что и в декабре снова ограничились лишь верхним слоем. Глубже и ниже копать не стали: верещагинской пирамидки исключительно из номенклатурных голов на этот раз слабеющему ежовскому молоху, кажется, хватило. Но почву рыхлили на всякий случай и шире, и глубже, в том числе и среди писателей, – ведь в писательской среде, как известно, условия и предпосылки для заражения право-троцкистскими вирусами особенно благоприятны. Ну а такая фигура как О.М. (даром, что он числился за Москвой) – это же просто находка!

Итак, практически всё воронежское областное руководство – и партийное, и советское, и профсоюзное, и литературное, – все те, к кому О.М. в свое время обращался за помощью, погибли в сталинских репрессиях, и большинство – даже раньше О.М.

Едва ли не единственный, кто уцелел, – это Семен Дукельский [312]. Вообще-то не должен он был уцелеть, но тут только одно из двух: или ему невероятно повезло – или он был дьявольски хитер! Избранный в июне 1937 года членом обкома ВКП(б), он пришел 13 июня на свой первый пленум в составе нового обкома, а назавтра был освобожден от должности начальника УНКВД Воронежской области! Казалось бы – всё ясно, продолжение напрашивалось само собой, но он сумел уйти от судьбы, замуровавшись в… переломный гипс. В июле 1937 года Дукельский вдруг попал в автокатастрофу, а когда оправился от переломов и выписался, то прямая опасность уже миновала, тогда как и жизнь, и карьера продолжились: короткое время, в 1937–1938 году, он даже проработал сотрудником для особых поручений при наркоме Н.И. Ежове! Странно, но его не вычистил и Берия! В 1938–1939 годы партия поставила Дукельского на идеологический фронт, и в эти годы бывший пианист-тапер возглавлял Комитет по кинематографии при СНК СССР. Затем им укрепили Наркомат Морского флота СССР (в грозные 1939–1942 годы он проработал там наркомом!), а в 1943–1948 – Наркомат юстиции РСФСР, где он и прослужил до пенсии скромным заместителем республиканского наркома.

И что же всем им – Варейкису, Рябинину, Генкину, Магазинеру, Шверу, Стойчеву, Елозо и многим другим – инкриминировалось в обвинительных формулировках?

Да всё одно и то же – пресловутый «правый троцкизм» (правое левачество?) с оттенками, то есть ровно то же самое, в чем бдительные и требовательные товарищи по воронежскому писательскому цеху обвиняли и О.М.! Не покинь поэт Воронеж в мае 1937 года, а застрянь в нем еще на несколько месяцев или даже недель, областная волна борьбы с «правым троцкизмом» смыла бы в Лету и его, «числившегося за Москвой» [313]. В любом случае – обвинения, с которыми О.М. столкнулся в Воронеже в начале 1937 года – были не сотрясением воздуха: они были смертельно опасны!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: