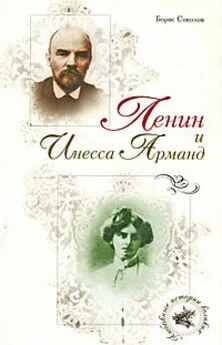

Борис Соколов - Ленин и Инесса Арманд

- Название:Ленин и Инесса Арманд

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9265-0551-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Соколов - Ленин и Инесса Арманд краткое содержание

Они познакомились в 1909 году. Владимиру Ульянову (Ленину) – 39, Инессе Арманд – 35. Она – многодетная мать и пламенная революционерка. Он – лидер партии большевиков, которому суждено вспять повернуть Россию.

Дочь оперного певца и актрисы, Инесса родилась в Париже в 1874 году. После смерти отца вместе с сестрой воспитывалась в Москве. В 19 лет вышла замуж за сына крупного фабриканта Александра Арманд, а потом, родив четверых детей, ушла к его брату, с которым их объединяло общее дело – социал-демократия.

В историю она вошла как партийный деятель на заре страны Советов и возлюбленная вождя пролетариата. Треугольник Крупская-Ленин-Арманд распался в 1920-м, после внезапной кончины Инессы Теодоровны, которая была похоронена у Кремлевской стены… Заботу о ее детях взяла на себя Крупская.

Ленин и Инесса Арманд - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как мы видим, громкое имя Председателя Совнаркома и вождя Великой Октябрьской социалистической революции не произвело на Якова Кошелькова и его людей ни малейшего впечатления. Ленину же этот случай запал в душу. И в книге «Детская болезнь левизны в коммунизме», вышедшей год спустя, он использовал данный эпизод для оправдания задним числом Брестского мира: «Представьте себе, что ваш автомобиль остановили вооруженные бандиты. Вы даете им деньги, паспорт, револьвер, автомобиль. Вы получаете избавление от приятного соседства с бандитами… Наш компромисс с бандитами германского империализма был подобен такому компромиссу».

Подавляющее большинство читателей тогда не догадывалось, что Ленин здесь описывает не абстрактный пример, а вполне реальную ситуацию, где сам был на волосок от смерти (вдруг у кого-нибудь из бандитов дрогнул бы палец на спусковом крючке?). Не знали простодушные читатели и того, что у других бандитов, германских, Ленин и его партия спокойно получали деньги на русскую революцию, а после октября 17-го – и на удержание власти.

Через полгода, в июне 1919 года, Кошельков попал в чекистскую засаду и был смертельно ранен. У погибшего нашли ленинский «браунинг» и вернули владельцу. Удостоверение же Председателя Совнаркома так и не нашли. Возможно, Кошельков его за ненадобностью выбросил.

1919 год стал решающим годом Гражданской войны в России. Ленин проницательно заметил, что массовая мобилизация погубит Деникина, как прежде она погубила Колчака. Так и получилось. Почему же Красную Армию, в отличие от белой, массовая мобилизация все-таки не погубила? Дело было в разном социальном составе вооруженных сил противоборствующих сторон. Крестьяне-середняки составляли большинство и у белых и у красных и одинаково часто переходили от одних к другим и обратно или дезертировали и возвращались в родные деревни. Исход войны определяло соотношение между более или менее надежными контингентами Красной Армии и ее противников. И здесь явный перевес был на стороне большевиков. Они могли почти полностью полагаться на поддержку рабочих, а также сельских бедняков и безземельных батраков, составлявших более четверти всего крестьянства. Эти категории населения можно было без особого труда мобилизовать и за паек, денежное довольствие и амуницию побудить отправляться воевать в любую губернию – дома им терять все равно было почти нечего. Об этом хорошо говорил Ленин в апреле 1919 года в связи с мобилизацией на Восточный фронт: «Мы берем людей из голодных мест и перебрасываем их в хлебные места. Предоставив каждому право на две двадцатифунтовые продовольственные посылки в месяц и сделав их бесплатными, мы одновременно улучшим и продовольственное состояние голодающих столиц и северных губерний». Кроме того, привлеченные интернационалистской идеологией большевиков, на их стороне сражались многие бывшие пленные: австрийцы, венгры, чьи страны проиграли мировую войну, дезертиры из Чехословацкого корпуса, а также латыши и эстонцы, у которых родина была оккупирована германскими войсками. Немало было в Красной Армии и китайцев и корейцев, в годы Первой мировой использовавшихся для работ в прифронтовой полосе. Латышские и интернациональные части свободно можно было перебрасывать с фронта на фронт, а также использовать для подавления крестьянских восстаний. У белых же стойким кадром были куда меньшие по численности офицеры, юнкера и небольшая часть интеллигенции, готовая сражаться с большевиками либо за будущее Учредительное собрание, либо за восстановление монархии (эти две последние группы к тому же враждовали друг с другом). К тому же из примерно 250 тысяч офицеров русской армии около 75 тысяч оказалось в рядах Красной Армии, до 80 тысяч вообще не приняли участия в Гражданской войне, и только около 100 тысяч служили в антисоветских формированиях (включая армии Польши, Украинской Народной Республики и Прибалтийских государств). Поддерживавшие же порой белых и враждебные большевикам более или менее зажиточные крестьяне и казаки за пределами своей губернии или области воевать не хотели, чтобы не удаляться от хозяйства. Это ограничивало возможности белых армий по проведению крупномасштабных наступательных операций и быстрой переброски частей с одного участка фронта на другой.

После возвращения из Франции Арманд стала часто навещать Ленина. Крупская свидетельствует: «В конце 1919 года к нам часто приходила Инесса Арманд, с которой Ильич особенно любил говорить о перспективах движения. У Инессы старшая дочь уже побывала на фронте, чуть не погибла во время взрыва 25 сентября в Леонтьевском переулке (в этот день произошел мощный взрыв бомбы в помещении Московского комитета партии, в результате которого было убито и ранено несколько десятков человек, в том числе секретарь МК В. М. Загорский; присутствовавшая на расширенном заседании МК И. А. Арманд не пострадала. – Б. С. ). Помню, как Инесса пришла к нам однажды с младшей дочерью Варей, совсем молодой тогда девушкой, потом ставшей преданнейшим членом партии. И Ильич при них, как я по старинке выражалась, «полки разводил»; помню я, как поблескивали глаза у Варюшки». Можно заподозрить, что в отсутствие Надежды Константиновны и девочек Инесса с Ильичом говорили отнюдь не о «перспективах движения», и Ленин, если и «разводил полки», то не на политическом, а на любовном фронте.

В феврале 1920 года Ленин и Инесса простудились и не могли навещать друг друга. Болела в ту пору и Крупская. У Арманд же как на беду вышел из строя телефон, и ей нельзя было позвонить. Поэтому сохранилось несколько ленинских записок тех дней, адресованных Инессе: «Дорогой друг! Хотел позвонить к Вам, услыхав, что Вы больны, но телефон не работает. Дайте номер, я велю починить. Что с Вами? Черкните два слова о здоровье и прочем. Привет!» Ленин настойчиво советовал выполнять все предписания врачей, ни в коем случае не выходить с высокой температурой на улицу, обещал достать для Инессы остродефицитные тогда калоши – чтобы она больше на простужалась, и специально узнавал размер обуви. Еще Ильич беспокоился: «Времена скверные: сыпняк, инфлуэнца, испанка, холера. Я только что встал и не выхожу. У Нади 39°, и она просила Вас повидать. Сколько градусов у Вас? Не надо ли чего для лечения. Очень прошу написать откровенно. Выздоравливайте! Ваш Ленин».

И еще Ленин заботился о духовной пище, так и о необходимых материальных благах для больной. Он, в частности, писал: «Дорогой друг! Посылаю кое-что для чтения. Газеты (английские) верните, позвоните, мы пришлем за ними к Вам. Сегодня после 4-х будет у Вас хороший доктор. Есть ли у Вас дрова. Можно ли готовить дома? Кормят ли Вас?» И, наконец, последняя ленинская записка Арманд периода болезни, датированная 18 марта 1920 года: «Дорогой друг! После понижения t° необходимо выждать несколько дней. Иначе – воспаление легких. Уверяю Вас. Испанка теперь свирепая. Только испанка у Вас была? А бронхит? Не надо ли еще книжечек?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: