Валерий Кичин - Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте

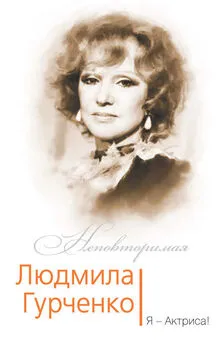

- Название:Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Гельветика56739999-7099-11e4-a31c-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-367-03368-7, 978-5-367-03510-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Кичин - Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте краткое содержание

Творческая судьба Людмилы Гурченко сложилась драматично, ее артистический потенциал не был в полной мере востребован ни театром, ни кино, и все же она была и остается одной из самых ярких русских актрис второй половины XX века. Книга кинокритика и журналиста Валерия Кичина, основанная на многочисленных интервью и многолетних разговорах с Гурченко, рассказывает о том, в каких обстоятельствах развивался ее талант и как создавались ее знаменитые роли.

Людмила Гурченко. Танцующая в пустоте - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Шутки шутками, но я действительно стала по-другому жить после этой роли. Все, что я делала на сцене или на экране, да и в жизни тоже, получило какой-то новый базис, новую широту, новый смысл.

Вот этого уже точно не понять современному зрителю: его давно приучили к мысли, что кино – никакой не советчик, не учитель, не «кафедра, с которой можно много сказать миру добра» – так, кажется, говаривал устаревший писатель Гоголь. Это шоу-бизнес, стрелялка-бродилка, приятный шумовой аккомпанемент к попкорну: посмотрел – забыл. Ожесточенные споры о фильмах, в которые включалась вся страна, давно отгорели, их считают отрыжкой советской идеологии. Весь базис, вся широта и весь смысл, о которых говорила Люся, в которые поверила крепко и всерьез, перестали существовать. И эту потерю актриса ощущала как личную беду: искусство не было для нее только способом заработать деньги и построить шикарную дачу.

Дачей Люся, насколько я знаю, так и не обзавелась.

Опять неизвестность

И моральная травма, и физическая очень похожи. Обе хочешь забыть поскорее, как тяжелый сон. Обе заставляют вести себя и жить по-другому. Обе оставляют рубец. Обе заставляют постоянно задавать себе вопрос: «болит или не болит?», «прошло или не прошло?».

Из книги «Мое взрослое детство»За несколько последующих лет Гурченко обрушила на зрителей – сначала заинтригованных, потом заинтересованных, потом пораженных, потом увлеченных – целую серию первоклассных актерских работ. Они сразу выдвинули ее не просто в первые ряды мастеров нашего кино, но на положение по-своему уникальное. «Будущая героиня лирических и музыкальных фильмов» оказалась драматической актрисой, диапазон которой трудно было определить с полной уверенностью. Актрисой, универсальной по своим возможностям, вполне овладевшей сложным сплавом стилей и жанров, смелых, мощных «мазков» и – полутонов. Сочетающей в себе блеск звезды и глубину по-настоящему трагедийных красок.

Сегодня мы видели ее в телевизионном «Бенефисе» – пираткой в залихватском тельнике с пятнистым шарфиком, старухой, отплясывающей чарльстон, «ковбойкой» в широкополой шляпе, девочкой-переростком с огромным бантом и жадным взором… Все это сверкало, неслось по экрану, ошеломляя стремительностью перевоплощений, виртуозностью ритмов, разнообразием актерской техники, лихостью телевизионных трюков и гэгов. Вместе с талантливым режиссером Евгением Гинзбургом Гурченко утвердила на нашем телеэкране доселе неведомый ему жанр бурлеска – зрелища, основанного на парадоксах, замешенного на веселой изобретательности, импровизации, отточенном пластическом мастерстве, на фантазии режиссера, художника, композитора-аранжировщика, актеров…

А завтра она снималась в «производственном» фильме «Обратная связь» в роли намеренно неброской, почти без грима; и судьбу своей героини только намечала – там важнее всего была ее жажда восстановить справедливость. Теперь она умела и это.

Во всем была уверенность мастера. Она принимала все предложения, работала жадно, да и роли теперь шли, как правило, интересные.

Понимала, что, наверное, это везение. Но понимала и другое: новый успех пришел уже не случайно.

Все пройденное и пережитое отложилось. Заняло свое место в душевном запасе. И дало Гурченко право написать слова, которые в других устах, может быть, показались бы слишком помпезными: «Профессия актера – драма, потрясение, подвиг. Его жизнь – это оптимистическая трагедия!»

По отношению к ней это было неоспоримой правдой. Судьбу художника, оказалось, надо еще и выстрадать.

Она теперь много знала о жизни – так много, что достало бы только возможностей выразить. Роли не вмещали этого богатства. Они всегда ставили рамки: дело актера – воплощать уже написанное, авторство его условно.

Пройдет еще какое-то время, эта жажда поделиться прожитым и передуманным одержит верх, и она примет решение, совсем для нее неожиданное. Напишет книгу, повесть о своем отце, о войне, об оккупации. О кино, о ролях. О том, что в конечном счете и составило мир души.

Эта книга – «Мое взрослое детство» – поражает цепкостью памяти. В сознании шести-семилетней девочки война отпечаталась подробно, конкретно, детально. Об оккупации мы читали много, но, пожалуй, впервые увидели ее с такой точки зрения – ребенка, чей взгляд, уже наблюдательный, но еще не скорректированный жизненным опытом, только учится различать добро и зло. Учится на образцах страшных, на контрастах предельных. Девочка вырабатывает свои критерии и принципы стихийно – взрослым было в ту пору не до педагогики, и учителем становилась суровая реальность войны. Это «взрослое детство» – детство самостоятельное. У других была задача жить и бороться. У ее сверстников – в этих условиях еще и расти.

Способность «делать себя» своими силами, не слишком полагаясь на поддержку доброго, всегда готового прийти на помощь мира, – она оттуда, из «взрослого детства». Она и позволит актрисе все происшедшее в ее жизни использовать как строительный материал для ролей.

Все запечатлевалось. Все было интересно именно в своих подробностях. Потом эти подробности составят плоть экранных образов. Вот соседка по харьковской «коммуналке» тетя Валя – Вали́, которая любила бантики, украшала стены комнаты фотографиями актрис и напевала вальс Штрауса из вышедшего перед войной американского фильма – ведь это же Валентина Барабанова из «Семейной мелодрамы»! Ремешок, которым подпоясан полушубок Ники из «Двадцати дней без войны», – тоже оттуда, из военного Харькова, где давно уже не было ни пуговиц, ни ниток. Хрупкая, зябнущая в тыловом зимнем Ташкенте, с поднятым воротником, коротко стриженная под мальчика Ника с капельками сережек на торчащих ушах – это она могла бы написать о себе словами из книги Гурченко: «Холод с детства пронизал меня так глубоко, что я чувствую его намного раньше, чем он наступает…»

И это может быть холод не только физический.

Сломанные, исковерканные войной женские судьбы проходили перед глазами – но жизнь брала свое, и голодные люди, когда приходило весеннее тепло, оттаивали. Женщины хотели быть женщинами, в них пробуждалась вера, что счастье вернется.

Продолжала жить музыка. Продолжали петь, тянуться к радости. Продолжалось все то, чего не смогло убить «взрослое детство».

В том детстве и в книге рядом несочетаемое. Ужасы оккупации – и аккордеон в «культурной пивной» на углу. Облавы – и «папина чечеточка», и «чубчик, чубчик кучерявый…». «Душегубки» – и песенки Марики Рекк в нетопленом кинотеатре. Голод, наледи на подоконниках – и тетя Вали́, красящая волосы перекисью. Контрасты жизни, увиденные в сочетаниях невероятных, невозможных и оттого пронзительно правдивых, потом определили актерский почерк Гурченко. И ощущение хрупкости любого жизненного чуда, в том числе и чуда успеха, – ощущение, которое сопровождало актрису всю ее жизнь, – оно тоже из «взрослого детства». Надо спешить, пока получается, работать, пока работается, надо жить жадно, чтобы успеть как можно больше.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Безызвестных - Танцующая пустоту [litres]](/books/1062036/elena-bezyzvestnyh-tancuyuchaya-pustotu-litres.webp)