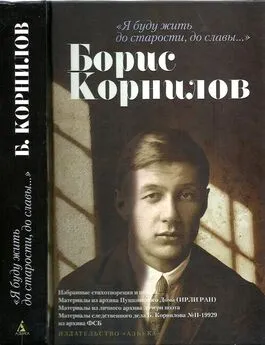

Борис Корнилов - «Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнилов

- Название:«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнилов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-02023-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Корнилов - «Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнилов краткое содержание

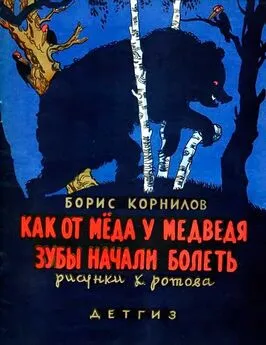

«Я буду жить до старости, до славы…» — писал молодой ленинградский поэт Борис Корнилов. До старости он не дожил: его убил советский режим. Но слава у него была уже при жизни. Он стал одним из самым ярких поэтов поколения, входившего в литературу в конце 20-х годов XX века. Песню из кинофильма «Встречный» на его слова пела вся страна: «Нас утро встречает прохладой, Нас ветром встречает река…» После гибели поэта эту песню стали объявлять как народную.

В первую часть книги входят избранные стихотворения и поэмы Б. Корнилова, а также новонайденные материалы из архива Пушкинского Дома.

Вторая часть содержит уникальный дневник Ольги Берггольц 1928–1930 гг. — периода их брака с Корниловым и письма Бориса Корнилова к Татьяне Степениной (его первой любви) и Ольге Берггольц.

Третью часть книги составили материалы из личного архива Ирины Басовой, дочери поэта: воспоминания ее матери Людмилы Григорьевны Борнштейн — второй жены Б. Корнилова, а также переписка Л. Борнштейн-Басовой с Таисией Михайловной Корниловой (матерью Бориса Корнилова), поэтами Борисом Лихаревым и Михаилом Берновичем. Эту часть книги открывает эссе Ирины Басовой «Я — последний из вашего рода…».

В четвертую часть вошли материалы следственного дела Бориса Корнилова из архивов ФСБ.

Книга содержит редкие и неизвестные фотографии и автографы.

Предваряет книгу эссе Никиты Елисеева «Разорванный мир».

«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнилов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Настоящий поэт всегда настоящая трагедия, в какое бы время он ни жил. А если время, в которое живет, время жестокое, безжалостное, то трагедия только увеличивается. Настоящий поэт, особенно если это поэт стихийный, не рефлектирующий, живет только ради стихов. Он мучает всех окружающих — чем ближе ему человек, тем больше мучает, чтобы в конце концов получились строчки, от которых перехватывает горло: «Милый тесть мой, Иван Иваныч, берегите мою жену, я опять пропадаю на ночь, словно камень иду ко дну…» Но кроме этой бытийственной, метафизической стороны, есть и еще одна сторона — бытовая. Поэты и писатели никогда в бытовом смысле хорошо не жили. Конечно, с начала 30-х годов они уже стали превращаться в привилегированную касту, но — по-настоящему — этой кастой в СССР писатели — все, а не только знаменитые — сделались в короткий период 60—80-х годов XX века. Солженицын, получивший первый гонорар за «Ивана Денисовича» в «Новом мире», потрясенно отметил, что это четыре его учительские зарплаты. В это время писатели, чьи тексты печатали за границей, буде то Стругацкие, Аксенов, Окуджава, Шаламов или сам опальный Никита Хрущев, ставший на склоне отставных своих лет мемуаристом, то есть писателем, отделывались не каторгой, не ссылкой, а короткими письмами в «Литгазету»: возмущены, мол, змеиной практикой господ из «Посева», не передавали мы свои тексты за границу — и точка. Разумеется, если писатель отказывался от этого короткого письма, его ждали большие неприятности внесудебного характера. Могли избить до полусмерти «хулиганы», как избили Юрия Осиповича Домбровского, но люфт, выбор был. Это был короткий и весьма парадоксальный период, а до него и в Советском Союзе бытование писателей и поэтов было весьма шатким. «Время было суровое. Стихи легче было написать, напечатать, чем получить за них деньги. Помню бухгалтера Клааса из „Красной газеты“, который неделями мучил писателей, приходивших к нему за гонораром» [9] Л. Г. Басова. <���Жена поэта>. Воспоминания. См. наст. изд.

. Повторюсь, для писателей и поэтов все времена такие: «Ах, какую Вы статью замечательную написали, просто — блеск…» — «Спасибо, спасибо, но я, собственно, за гонораром…» — «Ах, за гонораром… Ну, это Вам в 303 комнату, только там сейчас никого нет. Приходите завтра, хорошо?» Завтра тоже никого не будет.

Есть одна черта, которая становится очень хорошо видна всякому, кто соприкасается с жизнью и судьбой Бориса Корнилова. Черта эта — неприкаянность. Недаром Люся Борнштейн начинает воспоминания о Борисе Корнилове цитатой из Пастернака: «Любимая — жуть! Когда любит поэт, влюбляется бог неприкаянный». Одиночество, которое вообще свойственно любому поэту, у Корнилова приобретает особые трагические черты в том времени, в которое жил, которое пытался воспевать.

Это кажется парадоксом. Время только то и делало, что славило дружбу, коллективизм, товарищескую спайку — и вдруг одиночество. Именно что кажется… Потому-то время устами своих поэтов и славило дружбу и спайку (товарищескую), что сильнее всего поэты чувствовали… одиночество. Иногда они проговаривались: «Век притаился, как часовой. Оглянешься, а кругом — враги…» — писал любимый поэт Корнилова Эдуард Багрицкий, подаривший своему молодому другу двустволку. Двустволку конфисковали во время обыска, но в списке изъятых при аресте вещей она не значится. Хорошая была, видимо, двустволка. Досталась какому-нибудь бойцу невидимого фронта.

Время хотело быть коллективистским, товарищеским, поэтому у певцов этого времени лучше всего получалось и то, что хотелось, и то, что было. «Приснился сон хозяину: / идут за ним грозя, / и убежать нельзя ему, / и спрятаться нельзя. / <���…> Идут за ним по клеверу, / не спрятаться ему, / ни к зятю, / и ни к деверю, / ни к сыну своему. / Заполонили поле, / идут со всех сторон…» Это «Одиночество» Бориса Корнилова. Дата 15 ноября 1934 года. Две недели осталось до выстрела Николаева в Кирова в коридоре Смольного, две недели до чудовищной волны террора, чудовищной даже для привычной к террору Советской России. И рядом с этим: «Пойте песню. / Она простая. / Пойте хором и под гитару. / Пусть идет она, вырастая, / к стадиону, / к реке, / к загару».

Поэт никогда не врет. Он просто фиксирует время. Если страшно от одиночества, если ночью снятся сны, как со всех сторон идут, грозя, то лучшим релаксом будет простая, дневная, утренняя песня. Под гитару или хором. Но ночное, страшное одиночество останется. Останется — неприкаянность. Лучше всего это можно понять по дневникам первой жены Корнилова, Ольги Берггольц. Судьба на редкость удачно расположила двух разных поэтов из одного времени, из одного поколения — рядом.

Корнилов никогда не рефлексировал, не размышлял. Он был орудием языка своего времени и своей страны и тогда, когда (по воспоминаниям второй жены) вымучивал строчки, и тогда, когда строчки с освобожденной легкостью выскакивали из-под его пера. Иное дело Берггольц. При всей яростной эмоциональности своей поэзии, она была думающим поэтом. Невозможно себе представить Корнилова, который доверил бы бумаге такие свои сомнения, просто бы их сформулировал: «Была вчера у Ахматовой. Ее собрание сочинений „допустили к печати“, выкинув колоссальное количество стихов.

Слова — бог, богородица и пр. — запрещены. Подчеркнуты и вычеркнуты. Сколько хороших стихов погибло! Допустим, они не советские, и может быть, антисоветские — но что ж из этого? Контрреволюционного характера они не носят, зачем же запрещать их? Боже мой, какая тупость, какая реакция. Да, реакция. Мне стыдно, что я вместе с (пусть умными и талантливыми людьми, но все же) с бывшими людьми произношу это слово, но все же, мне кажется, что можно произнести его…» [10] «Я хочу жизни — много, много…» Дневник О. Ф. Берггольц: 1928–1930 годов. Публикация Н. А. Прозоровой. См. наст. изд.

Невозможно себе представить Корнилова, который бы сформулировал с такой ясностью такие свои ощущения: «Какие мы дубины по сравнению с женою Тихонова. Она говорит о своей молодости, о небывалом культурном подъеме 1905–1917 г<���одов>. Т<���ихонов> показывает мне журналы 1921—<19>23 г<���одов>. Тогда кипела культурная жизнь, вернее, литературная. Дрались, отстаивали, боролись. Мне очень хочется теперь принимать такое же участие» [11] Там же.

.

Невозможно представить себе Корнилова, записывающего, пусть и в дневник: «Уж одна эта цензура чего стоит… Третье отделение какое-то. А репрессии над троцкистами?» [12] Там же.

Не из одного только страха, а просто потому, что такие ясно сформулированные сомнения и колебания могут взорвать его мир беспрекословной веры. Были они у него? У него, бравшего в качестве эпиграфов к своим стихам строчки из акмеистов Нарбута и Мандельштама, конечно, была тоска по временам «культурного подъема», когда «дрались, отстаивали, боролись» и за эти драки и отстаивания никого не ссылали и не отстраняли от литературы. А у кого из поэтов этой тоски может не быть?

Интервал:

Закладка: