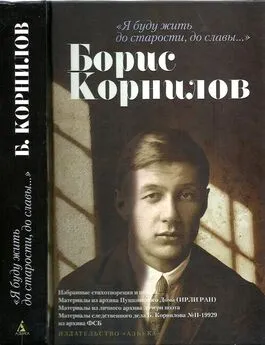

Борис Корнилов - «Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнилов

- Название:«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнилов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Азбука

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-02023-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Корнилов - «Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнилов краткое содержание

«Я буду жить до старости, до славы…» — писал молодой ленинградский поэт Борис Корнилов. До старости он не дожил: его убил советский режим. Но слава у него была уже при жизни. Он стал одним из самым ярких поэтов поколения, входившего в литературу в конце 20-х годов XX века. Песню из кинофильма «Встречный» на его слова пела вся страна: «Нас утро встречает прохладой, Нас ветром встречает река…» После гибели поэта эту песню стали объявлять как народную.

В первую часть книги входят избранные стихотворения и поэмы Б. Корнилова, а также новонайденные материалы из архива Пушкинского Дома.

Вторая часть содержит уникальный дневник Ольги Берггольц 1928–1930 гг. — периода их брака с Корниловым и письма Бориса Корнилова к Татьяне Степениной (его первой любви) и Ольге Берггольц.

Третью часть книги составили материалы из личного архива Ирины Басовой, дочери поэта: воспоминания ее матери Людмилы Григорьевны Борнштейн — второй жены Б. Корнилова, а также переписка Л. Борнштейн-Басовой с Таисией Михайловной Корниловой (матерью Бориса Корнилова), поэтами Борисом Лихаревым и Михаилом Берновичем. Эту часть книги открывает эссе Ирины Басовой «Я — последний из вашего рода…».

В четвертую часть вошли материалы следственного дела Бориса Корнилова из архивов ФСБ.

Книга содержит редкие и неизвестные фотографии и автографы.

Предваряет книгу эссе Никиты Елисеева «Разорванный мир».

«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнилов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

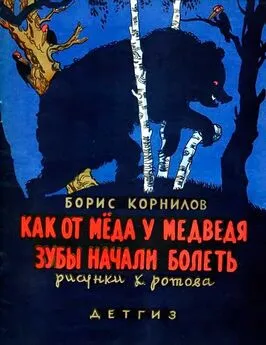

Борис Корнилов — романтик. Он родился в городе Семенове 29 июля 1907 года. Родители — провинциальные учителя. Отец — участник Первой мировой и Гражданской войн. Один год, с 1920 по 1921-й, прослужил управделами уездной комиссии по борьбе с дезертирством. Потом учительствовал. Последняя должность — директор школы для взрослых в городе Семенове. Там его и арестовали вскоре после расстрела сына. Гребли всех подчистую. План выполняли. Вернемся в 20-е годы. В школе Корнилов полюбил баллады Жуковского. Отроческая эта любовь осталась в нем на всю жизнь. Своему выдуманному герою Гражданской войны он дает имя из баллады Василия Андреевича — Громобой. Но что гораздо важнее: одной из самых обаятельных и плодотворных черт поэтики Корнилова оказывается оксюморонное сочетание советского канцелярита, советской бытовой речи и вокабуляра баллад первого русского романтика. «У меня к тебе дела такого рода, / что уйдет на разговоры вечер весь, — / затвори свои тесовые ворота / и плотней холстиной окна занавесь». Такая пушкинско-жуковская струна в кровавом советском тумане.

Эффект ошарашивающий, немного комический, сюжетный, потому что с ходу задается загадка, создается сюжетное напряжение, не сразу поймешь, что речь сейчас пойдет о любви и ревности, о любовном соперничестве.

Ведь первые два стиха — нормальная речь партийно-хозяйственного руководителя среднего звена: «Товарищ Парамонова, у меня к тебе дела такого рода, что уйдет на разговоры вечер весь: не выполнен план по удою молока, опять (в который уже раз) сорваны хлебопоставки». Вторые, балладные, Жуковские строчки, загадки тоже не разрешают, поскольку о хлебопоставках (как и о любви) тоже разговаривали за плотно затворенными воротами и занавешенными окнами. След Жуковского обнаруживается чуть ли не во всех балладах Корнилова. Натуралистическая, написанная с использованием жестоких средств современной Корнилову образности немецких экспрессионистов, «Война» при внимательном рассмотрении оказывается вариацией на тему первой баллады Жуковского (и вообще первой русской баллады) «Светлана».

У Жуковского невеста умоляет бога войны вернуть ей жениха, и жених возвращается… мертвый, забирает ее с собой в смерть, в могилу. У Корнилова муж будит жену среди ночи и говорит ей о том, что видит свою близкую смерть на войне. Он так ее видит, что он, вообще-то, уже мертвец. «Жена моя! / Встань, подойди, посмотри, / Мне душно, мне сыро и плохо. / Две кости и череп, / И черви внутри, / Под шишками чертополоха. / И птиц надо мною нависла толпа, / Гремя составными крылами. / И тело мое, / Кровожадна, слепа, / Трехпалыми топчет ногами». «Ты обручилась не со мной, со смертью», — говорит жене герой баллады Корнилова, продолжая тему «Светланы». Даже финал «Войны» перекликается с той давней русской балладой. Светлана просыпается, ночной морок рассеивается, жених возвращается живой, ну не очень здоровый и целый, подраненный, но возвращается! «О, не знай сих страшных снов, ты, моя Светлана!» И герой баллады Корнилова заставляет себя скинуть ночной кошмар: «Жена моя! / Песня плохая моя, / Последняя, / Я протестую!»

Вообще, баллады консерватора, монархиста, мистика Жуковского парадоксальным образом пришлись ко двору советской революционной лирике. Сюжет, виртуозное владение стихом — что еще надо молодой поэзии? Борис Слуцкий вспоминал, что со своим другом, Михаилом Кульчицким, в 10-м классе, уже готовясь стать профессиональными поэтами, они перекладывали баллады Жуковского «лесенкой» Маяковского. Получалось эффектно, повторимся, оксюморонно.

Но, помимо романтизма, было и еще одно обстоятельство, влекшее к большевикам. Большевики, городские жители, несли с собой культуру — ту культуру, к которой тянулся Борис Корнилов. Стихи Пушкина и Жуковского, Есенина и Нарбута (которые он полюбил позднее) издавались не в деревне, а в городе, в советских издательствах, потому что других тогда не было. Да, Борис Корнилов любил деревню и с восторгом описывал косьбу, туес, из которого пил квас, лошадь, которую кормил хлебом, но слова, соответствующим образом организованные, чтобы описать, то есть воспеть, все это, дал ему город, в котором были большевики. Во всяком случае, они были знаком города. Вот Борис Корнилов и стал большевиком и был им до последнего своего расстрельного часа, до самых своих кромешных, пыточных дней: как присягнул на верность мировой революции, так и остался ей верен.

Разумеется, в околочоновском [16] В книге: около-чоновском. — прим. верст.

отрочестве Корнилова было еще одно обстоятельство, которое нельзя сбрасывать со счета. А оно было важно. Именно для революции, для Гражданской войны. Об этом обстоятельстве написали два принципиально разных писателя в двух своих прославленных книгах: «Кровь легла промеж нас, но ить не чужие ж мы?» (Михаил Шолохов. «Тихий Дон»), «Это ведь только в плохих книжках живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются. А в действительности все так переплетается!» (Борис Пастернак. «Доктор Живаго»).

«Переплетение двух лагерей в деревенской действительности» России после Гражданской войны Борис Корнилов не мог не увидеть, не мог не почувствовать. Вот что пишет современный историк Борис Колоницкий в своей статье «Красные против красных» (статья еще не опубликована, и я благодарю Бориса Колоницкого за предоставленный материал) [17] Борис Колоницкий. Красные против красных. К 90-летию окончания Гражданской войны в России. Опубликовано в журнале: Нева — 2010. — № 11. — С. 144–164. [Электронный ресурс] // http://magazines.russ.ru/neva/2010/11/ko4.html (2016.01.05). — прим. верст.

: «Не всегда можно понять, где „свои“, а где „чужие“: молодой советский работник губернского уровня, бывший прапорщик военного времени, справляет свадьбу в родной деревне. Гуляют знатно, запасы самогона соответствуют значимости события, приглашены видные люди… Сельские дипломаты и знатоки деревенского протокола внимательно смотрят за тем, чтобы визиты местных чекистов, приехавших из города, и вожаков бандитов, контролирующих соседний лес, не совпали по времени. И те и другие были школьными товарищами жениха».

Сие, как вы сами понимаете, не очень способствует ориентации в социальном пространстве, но зато вбивает в психику опаснейшую особенность — недоверие. Готовность поверить в то, что «свой» может оказаться «чужим». Недоверие не только к другим, но — вот что удивительно и закономерно — к себе.

Мировоззрения, продуманного, выстраданного в спорах с самим собой, как у Ольги Берггольц, у Бориса Корнилова не было. Такое мировоззрение появляется у людей образованных, то есть образовывающих самих себя, в этом и заключается образование у людей культурных, то есть впускающих культуру в себя. Упреки современных критиков к Корнилову в его малокультурности были совершенно справедливы и подтверждаются свидетельством человека, знавшего Корнилова лучше, чем они, — свидетельством Ольги Берггольц: «Он был <���…> малокультурен, но стихийно, органически талантлив» [18] «Я хочу жизни — много, много…» Дневник О. Ф. Берггольц: 1928–1930 годов. Публикация Н. А. Прозоровой. См. наст. изд.

.

Интервал:

Закладка: