Лев Данилкин - Человек с яйцом

- Название:Человек с яйцом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ад Маргинем

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-012-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Данилкин - Человек с яйцом краткое содержание

Еще в рукописи эта книга вошла в шорт-лист премии «Большая книга»-2007. «Человек с яйцом» — первая отечественная биография, не уступающая лучшим британским, а Англия — безусловный лидер в текстах подобного жанра, аналогам. Стопроцентное попадание при выборе героя, А. А. Проханова, сквозь биографию которого можно рассмотреть культурную историю страны последних пяти десятилетий, кропотливое и усердное собирание фактов, каждый из которых подан как драгоценность, сбалансированная система собственно библиографического повествования и личных отступлений — все это делает дебют Льва Данилкина в большой форме заметным литературным явлением.

Человек с яйцом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

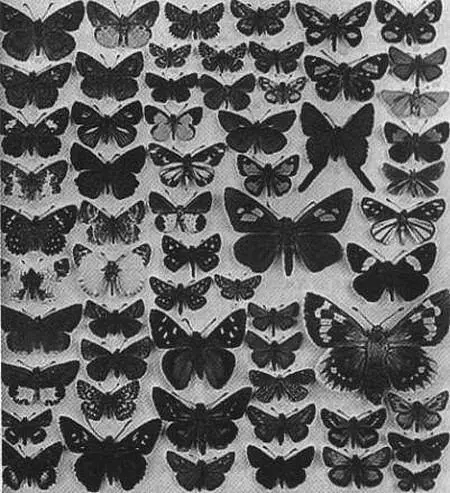

Бабочка может обозначать у Проханова ангела, душу, таинство метаморфозы (яйцо — гусеница — куколка — имаго); она может функционировать в качестве иконы, карты, шифрограммы, лазерного диска, где заархивированы воспоминания о некоей картине; он не устает изобретать метафоры. Бабочка — это метафора метафоры, знак (или даже символ) метафоры. И поскольку метафора есть способ преодолеть расстояние между двумя объектами и развить значение, бабочка — воплощение идеи развития и преодоления.

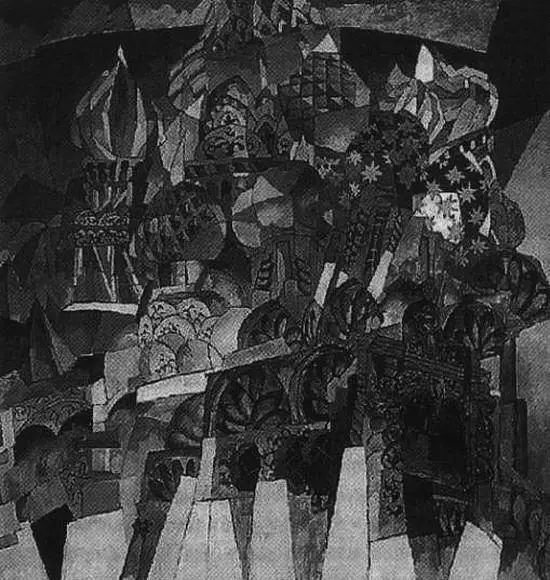

Иногда, говоря о бабочках, слетевшихся на прохановский забор, сталкиваешься с тем, что для них трудно подобрать предикат — «обозначает», «символизирует», скорее «является»: если мы видим бабочку, значит, автор деликатно пытается сообщить нам, что где-то рядом присутствует ангел, летает душа, дышит Дух, и именно в этом смысле следует понимать, к примеру, описание храма Василия Блаженного как «восхитительной клумбы, к которой из мироздания приближается волшебная бабочка» («В островах охотник»).

Отставной генерал Белосельцев частенько заваливается на диван, подкладывает под голову любимую, шитую серебром, пакистанскую подушку и принимается разглядывать своих бабочек. «Постепенно в его воспаленный, измученный мозг начинали просачиваться разноцветные струйки дыма, пьянящие сладкие капли, дурманящие цветные туманы». Бабочки как «наркотические галлюцинации света»: «эти зори, малиновые и желтые восходы и закаты, жемчужно-лунные тени, бело-красные сполохи вызывали ощущение счастья. Не было времени, не было материального мира, а одни волнистые переливы цветов».

Тексты Проханова свидетельствуют о том, что глаз их автора устроен таким образом, что воспринимает больше оттенков цвета, чем обычный человеческий, вырабатывающий, как правило, иммунитет против ярких цветов. У Проханова исключительная зрительная память, он гурман цвета. «Глаза его, — сказано про одного из героев „Крейсеровой“, — обрели небывалую зоркость. Он смотрел на корабельный огонь, и если прежде различал вокруг лишь розовые и голубые кольца, то теперь видел множество разных оттенков, бессчетное число переливов, от густой, словно ночь, синевы, до алого нежного пламени и золотого лучистого света. Там, где начинался пламенно-красный, он усматривал невидимые для обычных глаз инфракрасные кольца. А там, где огонь был окольцован фиолетовым светом, его зрачки улавливали пленительный ультрафиолет».

Саркофаг.

Для читателя эти весьма часто случающиеся в его текстах взрывы визуальности — не самые комфортные фрагменты: длинные, монотонные, избыточные, гиперболичные. Однако эти описания — витражи его романов-соборов, обладающие самостоятельной ценностью.

Источники игры цвета и света действуют на Проханова как психостимуляторы: в его мозге активизируется помпа, которая начинает гнать в текст поток красок, эпитетов, образов, метафор. Можно даже составить приблизительный список предметов и явлений, на которых он перестает себя контролировать и непременно «зависает»: икона, бабочка, морская волна, осеннее дерево, храм Василия Блаженного. Последний источник особенно любопытен — хотя бы потому, что почти в каждом его романе — наверняка всем памятен по крайней мере «Господин Гексоген», где гнездо тайного Ордена не случайно располагалось ровно напротив собора — на описание этого храма и последующего галлюциноза зарезервировано несколько страниц. «Ему казалось, храм был не храм. А упали с неба два огромных цветных петуха…». «Не было храма. Вращалась в центре Москвы расписная дикая карусель, скрипя размалеванными оглоблями, звеня цепями, сшибая со звоном люльки…»

«Храм принимал обличья. Созданный на крови и слезах, на победах, молебнах и казнях, сотворенный из снов и другой, несуществующей жизни, столико пламенел и светился, возникал в превращеньях. Не было шатров, колоколен, а кипела и лязгала сеча». «Не храм, а семья азиатов. Расставили круглый шатер. Важно, ярко ходят по кругу пиалы…» «Шатры и главы собора как острые клинья ракет. Нацелены в черное небо» («Вечный город»). «Такое же впечатление производил Храм Василия Блаженного, казавшийся фантастической актинией моря. Колебался от подводных течений, поминутно менял цвет, выпускал и сжимал радужные щупальца и лепестки» («Надпись»).

Храм Василия Блаженного — прохановский Руанский собор, фасад которого, как известно, Моне писал двенадцать раз, каждый раз заставая его в новом освещении, пытаясь передать впечатление от него. И если импрессионизм Моне связан с представлением о несовершенстве глаза, то импрессионизм Проханова, тоже живописца цвета и света, — с его уверенностью в неиссякаемости источника энергии, заключенного в строении. Оно настолько совершенно в своем цветовом разнообразии, инаковости и символичности, что в состоянии бесконечно питать художника, снабжать его метафорами; храм — мощная метафорическая машина, генератор творческой энергии, фабрика галлюцинаций, источник сюрреалистических образов, изменяющий мир, сознание наблюдателя — и видоизменяющийся сам.

А. Лентулов. Василий Блаженный (1913).

— У вас любимые предметы описания — бабочка, икона, радуга, стоцветный кристалл. В ваших текстах очень часто воспроизводятся цветовые буйства. В вашем словаре прилагательные соответствующей семантической группы составляют очень мощный пласт. Охотнее, чем «красный», вы скажете что-нибудь вроде «пунцово-рдяный». Что такое у вас с цветом?

— Это интересный момент. Кто-то мне говорил, что человечество по мере своего развития научалось различать все большее и большее количество цветов. Вот, скажем у Гомера, говорят, в «Одиссее» вообще нет синего цвета.

Там бесконечные оттенки зеленого, черного, пурпурного, там вообще все цвета, только нет синего моря. Хотя когда я был на Средиземном море и плавал на флагманских кораблях, был такой эпизод: командир этой эскадры раз в день приглашал меня на свой флагманский катер, белый, с начищенными медными поручнями, приборами, и на большой скорости мы выходили в открытое море, там плюхались за борт и купались. Как сейчас помню, я в центре Средиземного моря плыву под водой, с моих волос пузыри серебряные, мои раскоряченные пальцы и эти лопасти света, проникающие в толщу моря. Море синее, но такая лазурь, такая сила синего, что там был и зеленый, я больше никогда не встречал такого, только в Средиземном море. Сила вот этой лазури, голубого, синего цвета, она как голубец, которым Рублев писал свою Троицу. А Гомер этого не замечал, хотя он, может, был слепой, поэтому… но говорят, что древние не видели синий цвет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: