Лев Данилкин - Человек с яйцом

- Название:Человек с яйцом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Ад Маргинем

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91103-012-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Данилкин - Человек с яйцом краткое содержание

Еще в рукописи эта книга вошла в шорт-лист премии «Большая книга»-2007. «Человек с яйцом» — первая отечественная биография, не уступающая лучшим британским, а Англия — безусловный лидер в текстах подобного жанра, аналогам. Стопроцентное попадание при выборе героя, А. А. Проханова, сквозь биографию которого можно рассмотреть культурную историю страны последних пяти десятилетий, кропотливое и усердное собирание фактов, каждый из которых подан как драгоценность, сбалансированная система собственно библиографического повествования и личных отступлений — все это делает дебют Льва Данилкина в большой форме заметным литературным явлением.

Человек с яйцом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Почти во всех репортажах, которые вряд ли есть смысл перепечатывать в собрании сочинений, но для знатока обладающих ценностью подлинного раритета, — обнаруживается характерный стилистический диссонанс, особенно заметно проявляющийся в начале и конце текста. Так, увертюра может выглядеть следующим образом: «Мы говорим „коллектив“ и верим в его созидательную силу, в то, что лишь вместе труд коллектива и может обеспечить успех начинания». В коде, однако, автор оставляет в покое барабаны и принимается перебирать струны лиры: «Мы идем по хрустальному снегу, я слушаю негромкую речь директора, а над крышами изб ярко, на весь Гжель горят морозно стекла предприятия. Тихо искрится, скрипит снег у нас под ногами».

Среди очерков немалый процент занимают отчеты о встречах с незрячими — ветеранами войны, жертвами аварий или врожденно слепыми — часто мотивируемые неполиткорректно сформулированным желанием «воочию увидеть». Это была целая субкультура, в которую он и интегрировался, полулегально. (И не только он: чуть позже, в 1968-м, в «Жизнь слепых» ворвется Саша Соколов, который тоже станет печатать тут очерки о слепых аккордеонистах («Все цвета радуги») и моряках («Старый штурман») и даже получит в 1971 году премию за «лучший рассказ о слепых».) По-видимому, в ходе этих поездок Проханов становится другом и фактотумом главного редактора Виктора Першина: «Интересный мужик. Старше меня. Коммунистический догматик, но живой, свежий, полемизировали с ним постоянно». Першин ценил фронду своего сотрудника, который постепенно оказывал на него все большее влияние, становясь чем-то вроде спецкора при главреде. В журнале одна за другой появляются статьи, подписанные «Вик. Першин, А. Проханов». Почему они писали тексты в четыре руки? «А почему ряд статей, подписанных Зюгановым и мной, написана мной? Это продолжение практики „Жизни слепых“».

На протяжении своего четырехлетнего (!) романа со слепыми он вовсю сочиняет и печатает там свои рассказы про слепых («смехотворные», «конъюнктурные», скромно вспоминает он их), а затем получает первый собственно редакторско-менеджерский опыт. Это была «прекрасная пора, где было много очаровательных женщин». Тоже слепых? «Нет, не слепых. Мой друг Першин — чуть-чуть у него брезжил свет, но не различал контуров — влюбился в одну из своих сотрудниц. Спрашивал — как у нее ноги, грудь? Я был у него экспертом по всем вопросам. Идем с ним среди цветущих сопок, где-то в Забайкалье, кукушки орут, и я ему рассказываю, что вижу».

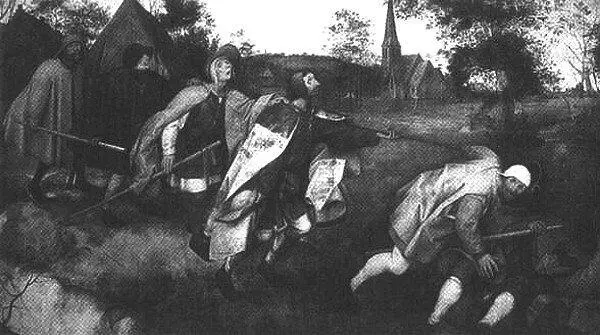

Брейгель. «Слепые».

Они перемещались по какой-нибудь красивой местности, и ему приходилось информировать своих клиентов о наличии гор, цветов, деревьев, бурундуков, птиц. Любопытна даже не экстравагантность этого занятия, а тип речи, который ему пришлось освоить, чтобы компетентно осуществлять эту миссию: «быть глазами слепых». В какой-то момент, упиваясь успехом, он принимался фантазировать, погружая своих слепых подопечных в миры, которые не существовали. «Вон там я вижу гору, а на ней стоит странное таинственное дерево, напоминающее очертаниями огромную фею, вот я вижу, как солнце садится за нее, и она в лучах заката превращается в огромный гриб или хрусталь». «И поскольку они не видят цвета, то они, как опиум, как наркотик, слушают описание цветовых переливов. И слепые, это очень интересно, всегда говорят: „Я видел“ — подчеркивая, что они могут видеть, хотя у них полная тьма. И я все время играл в цвета. Переливы света, радуги; вот как кошки валерьянку нюхают, так они слушали мои рассказы о цветах». Я ловлю себя на мысли о том, что не прочь был бы на время ослепнуть, если бы поводырем у меня был Проханов; так дети хотят попасть под «скорую помощь».

Не оттуда ли его талант описывать, рисовать с натуры? «Наоборот, я использовал свой писательский талант для служения». Более того, «в каком-то смысле», говорит он мне, «я взял на себя миссию глаз человечества». В этих экспромтных, импровизационных репортажах, часто завиральных, — возможно, скрыт один из источников его «галлюцинаторного дискурса»; и наверняка — его привычка к жадной описательности, ненасытной речистости, всеядности и цветастости. Он действительно часто разговаривает с читателем, как со слепым, — в том, что его первый рассказ напечатан брайлевским шрифтом, есть не только ирония, но и закономерность.

Каждодневное общение с людьми, чьи перцептивные возможности были ограничены, своего рода кастой неприкасаемых, разумеется, отражается на его психике, и в интервью он обычно — если доходит до этого дело — называет этот период в своей биографии «брейгелевским» (имея в виду не только сходство сюжета, но и, метафорически, «слепое человечество», «слепая Россия»; тут намечается и мотив «слепые, прозревающие благодаря художнику» — то есть истории о подлинной функции творца и, если зайти с другого бока, ощущение себя глазом человечества, то есть солнцем (солнце ведь, считается, глаз бога) и мессией). С другой стороны, после одного из сеансов воспоминаний он признался, что на самом деле на Брейгеля это похоже не было. «Люди, с которыми я общался, не были страшными уродливыми слепцами. Были инвалиды войны, музыканты. Особая популяция людей. Конечно, всегда существовало искушение интерпретировать их как инвалидов, а ведь есть и другая точка зрения — люди, побеждающие увечье, выходящие из несчастья. Это ведь была, по существу, постоянная борьба. И я льщу себя мыслью, что я помогал им выйти из их бед, я был для них и светочем, и зрачком, и носил в их среду те знания, которые были мне даны, поскольку я вращался в декадентской и полудиссидентской культуре и все время искушал и смущал Першина».

Автобиографии И. Проханова предпослан эпиграф из пророка Исайи: «И поведу слепых дорогой, которой они не знают…». Под этим же девизом орудовал и его внучатый племянник. Следы деструктивной деятельности молодого Проханова видны сразу: в 66-м году вместо благообразных силуэтов людей с палочками и собаками на обложки выплескивается откровенный дизайнерский брак — фольклорные коллажи из рушников, наложенные на фотографии, какие-то аппликации. Что до содержания, то к концу 1966-го «Жизнь слепых» больше похожа на вестник Бедлама, чем на орган организации инвалидов. Архитектор Пчельников обнародует здесь свои «футурологические открытия». Некие, явно впервые дорвавшиеся до зрителя художники клепают обложки, иллюстрируют статьи дикими виньетками, абстракционистскими «фольклорно-мистическими» рисунками (то были Василий Полевой и Николай Манулов, украинские художники-националисты, уставшие от бесплодной борьбы с властями за право экспонироваться и теперь компенсирующие свое многолетнее воздержание). «Взрывная футурология, смешанная с языческими исканиями»: слепым было о чем поговорить. «Слепцы первые вкусили этой культуры».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: