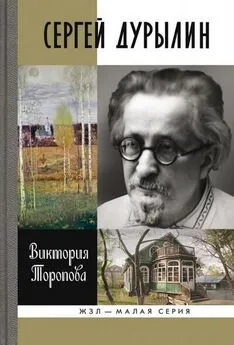

Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние

- Название:Сергей Дурылин: Самостояние

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03702-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние краткое содержание

Перед читателями — первая биография крупного учёного — литературоведа, театроведа и историка театра, этнографа и археолога, поэта и прозаика, религиозного мыслителя, автора бесценной биографии художника М. В. Нестерова в ЖЗЛ, интереснейших исследований о Гоголе, Лермонтове, Пушкине, А. Островском, Ермоловой, Гёте, книги мемуаров «В своём углу» (называем только часть опубликованных работ).

Яркий представитель Серебряного века русской культуры, он до недавнего времени оставался в тени известных его современников, хотя был в гуще интеллектуальной жизни века революционных потрясений и войн, которые отразились и на его судьбе. Проза и поэзия Дурылина, некоторые научные труды много десятилетий пролежали в архиве и только в наши дни приходят к читателю. В своём загородном доме в Болшеве (сейчас здесь находится мемориальный музей) Сергий Дурылин духовно окормлял многих приезжавших к нему выдающихся деятелей культуры уже советского времени.

Автор книги В. Н. Торопова, лауреат литературной премии имени С. Н. Дурылина, дружила с Ириной Алексеевной Комиссаровой-Дурылиной — духовной дочерью и гражданской женой Дурылина, которую тот называл своим «ангелом-хранителем». Рассказы Ирины Алексеевны, её записки составили бесценный материал, который тоже, наряду с архивными документами, помог автору в создании жизнеописания этого незаурядного человека.

знак информационной продукции 16 +

Сергей Дурылин: Самостояние - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Хроника «Колокола» состоит из трёх частей: «Колокола. Звоны. Звонари». Их история в городе Темьяне отражает историю нашей страны с XIX века до революционных лет XX века. Нестеров оценил «Колокола» не так высоко, как «Сударя кота». Он считал, что здесь есть прекрасные места, но у Дурылина «под ногами путается то Пушкин, то Лесков, то ещё кто», и хроника слишком изобилует «особенными, изысканными» словами [310] Дурылин С. Н. В своём углу. М., 2006. С. 850–851.

.

Ярким, сочным языком, слегка стилизованным под позапрошлый век, написана повесть «Чертог памяти моей. Записки Ельчанинова» [311] Опубликована: Дурылин С. Н. Рассказы, повести и хроники / Сост. А. Резниченко, Т. Резвых. СПб., 2014. С. 686–750.

.

«Николин труд» — трёхчастный рассказ о делах на Русской земле почитаемого народом Николая-угодника. «Дедов бес» — об исцелении крестами и молитвами с помощью юродивого души отставного генерала, которого за греховную страсть к карточной игре мучил зелёный бесёнок. «Крёстная» — рассказ о том, как в набожной купеческой семье умирали новорождённые детки, а жить остался ценой смерти матери мальчик Васенька, которому в крёстные позвали женщину праведной жизни, у которой «крест лёгкий». В рассказе «Жалостник» — о мальчике, который молился за бесёнка, и о «чёрненьком», который надеялся этими молитвами получить спасение, — Дурылин использовал афонское изустное предание.

Но сюжетная линия — это только видимая часть айсберга в художественной прозе Дурылина. Его произведения — это вероучительная проза. Некоторые исследователи считают, что это религиозная философия, облечённая в художественную форму [312] О философских аспектах прозы Дурылина, о «нефилософской форме философского по сути высказывания», о раскрытии темы бесов и ангелов см. статью Анны Резниченко «Сергей Дурылин: проекты и наброски» в сборнике «С. Н. Дурылин и его время» (Кн. 1. С. 426–478).

.

Понятно, что в советские годы проза Дурылина оставалась под спудом, была глубоко запрятана в личном архиве. Читали её всего несколько человек, очень близких. Среди них М. В. Нестеров, высоко ценивший литературный талант друга и его язык «старых мастеров русского слова».

«Хивинка. Рассказ казачки» — это художественное переложение рассказа реального лица — Акулины Григорьевны Степановой о её пребывании в плену в Хиве в 1833–1841 годах, записанного в 1888 году Н. К. Бухариным. Дурылин изучил архивные и исторические документы о том времени, об Оренбургском крае, казаках и Хиве, так что его художественный вымысел имеет под собой твёрдое историческое основание. И в художественных произведениях проявляется научная основательность работы Дурылина.

САНА НЕ СНИМАЛ

После возвращения из ссылки о. Сергий Дурылин в церкви больше не служил (хотя продолжал совершать тайные службы в домах надёжных друзей). Получив в своё время благословение о. Алексия Мечёва на литературную работу и поняв, что открытый путь служения Богу для него теперь невозможен, Дурылин примирил в своей душе эти две ипостаси. Видимо, права была Ирина Алексеевна, считавшая, что, став приходским священником, принимая на свои плечи чужую боль и беды, Дурылин взвалил на себя непосильную ношу. Сергей Фудель пришёл к выводу, что «Сергей Николаевич принял на себя в священстве не своё бремя и под ним изнемог». Гонения на церковь и общее людское горе, обрушившееся на хрупкого здоровьем Дурылина, стали для него нелёгким испытанием.

Из Владимирской тюрьмы Сергей Николаевич пишет брату Георгию: «Как путана и сложна моя жизнь — но и в своеволиях моих, в ошибках, заблуждениях, в выходе из них — я вижу Руку Господню, щадившую меня и изводившую из жестоких обстояний и бед. Поэтому, что бы ни случилось со мною далее, ты помни твёрдо, что я приму это как Волю Божию, бесконечно милостивую ко мне, — и если бы я мог много писать, я сказал бы тебе, как внутренне необходимо мне было то, что я теперь переживаю, как это спасло меня от многого, поистине тяжёлого. Я не знал бы, что делать со своей жизнью, если б не Божий удар» [313] Семейный архив С. Г. Дурылина.

(выделено мной. — В. Т.). То же почувствовал и друг Дурылина художник Р. Р. Фальк. Он пишет Дурылину во Владимирскую тюрьму: «Дорогой Сергей Николаевич. Ваш брат сообщил мне, что, может быть, скоро придётся вам уехать дальше. Не знаю отчего, но мне кажется, что Вам будет от этого лучше, и даже лучше, чем раньше было. <���…> Благодарю Вас за Вашу доброту ко мне и целую Вас. Ваш Р. Ф.» [314] Архив Г. Е. Померанцевой. Машинописная копия.

.

Пётр Петрович Перцов пишет Дурылину: «Всё против нас — вся сила времени! Вот уж именно плывём „против течения“ — труднее, чем эстетики в эпоху 60-х годов. Что делать — таков жребий! <���…> Вам время не даёт сложиться как нужно в самом себе…» [315] Письмо от 16 декабря 1926 г. // МДМД. MA. Ф. П. П. Перцова. КП-322/9.

В 1926 году Дурылин записал: «Всё, что со мной было в годы 1918–1922, я давно предчувствовал и выразил, твердя без конца строки З. Гиппиус:

Покой и тишь во мне,

Я волей круг свой сузил,

Но плачу я во сне,

Когда слабеет узел…

„Покой и тишь“ — от „узла“. О, как тихо в узле! Но рано или поздно уют узла пропадает… и тогда узел оказывается верёвкой» [316] Дурылин С. Н. В своём углу. М., 2006. С. 309.

.

Сергей Фудель приводит слова епископа Стефана (Никитина), хорошо знавшего Дурылина на протяжении многих лет, о том, что Дурылин «никогда и нигде не отрекался от Церкви и не снимал сана». Александр Борисович Ефимов, сын Екатерины Александровны (Рины) Нерсесовой, близко знавший владыку Стефана, помнит, что тот всегда поминал Дурылина как священника. А его брат Георгий Борисович Ефимов присутствовал при встрече в их квартире Дурылина и отца Стефана, тогда уже открыто служившего в церкви (видимо, это было в начале 1950-х годов), и они долго, часа два, говорили наедине в комнате Евгении Александровны Нерсесовой [317] Ефимов Г. Б. Сергей Николаевич Дурылин. Записки Семинара по истории церкви памяти ев. Стефана просветителя Пермского. Вып. 11. М., 2004. С. 36–47.

. В глазах людей, общавшихся с епископом Стефаном, знавших его праведность, духовную чистоту и прямоту в суждениях, слова его имели силу авторитетного свидетельства.

Отец Сергий Дурылин венчал сестру Ирины Алексеевны Александру Алексеевну и Ивана Фёдоровича Виноградова в их комнате на Маросейке 10 мая 1926 года. Сохранилась фотография, где среди многочисленных гостей рядом с молодожёнами сидят Ирина и отец Сергий в рясе. Наталья Михайловна Нестерова, младшая дочь художника, говорила мне, что в 1945 году Сергей Николаевич тайно венчал её с Фёдором Сергеевичем Булгаковым [318] Наталья Михайловна говорила это не только мне. — См.: Хасанова Элеонора. Торопясь запечатлеть дорогие образы. К 145-летию со дня рождения М. В. Нестерова // Бельские просторы. 2007. № 6.

. Е. Н. Берковская, частый гость дома Дурылина в Болшеве в 1940-е годы, однажды спросила Ирину Алексеевну, были ли они с Сергеем Николаевичем на заутрене, и услышала в ответ: «А мы дома бываем на заутрене, Сергей Николаевич служит» [319] Берковская Е. Н. Судьбы скрещенья: Воспоминания. М.: Возвращение, 2008. С. 622.

.

Интервал:

Закладка: