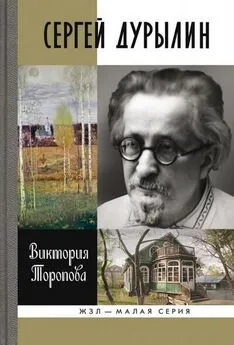

Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние

- Название:Сергей Дурылин: Самостояние

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03702-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктория Торопова - Сергей Дурылин: Самостояние краткое содержание

Перед читателями — первая биография крупного учёного — литературоведа, театроведа и историка театра, этнографа и археолога, поэта и прозаика, религиозного мыслителя, автора бесценной биографии художника М. В. Нестерова в ЖЗЛ, интереснейших исследований о Гоголе, Лермонтове, Пушкине, А. Островском, Ермоловой, Гёте, книги мемуаров «В своём углу» (называем только часть опубликованных работ).

Яркий представитель Серебряного века русской культуры, он до недавнего времени оставался в тени известных его современников, хотя был в гуще интеллектуальной жизни века революционных потрясений и войн, которые отразились и на его судьбе. Проза и поэзия Дурылина, некоторые научные труды много десятилетий пролежали в архиве и только в наши дни приходят к читателю. В своём загородном доме в Болшеве (сейчас здесь находится мемориальный музей) Сергий Дурылин духовно окормлял многих приезжавших к нему выдающихся деятелей культуры уже советского времени.

Автор книги В. Н. Торопова, лауреат литературной премии имени С. Н. Дурылина, дружила с Ириной Алексеевной Комиссаровой-Дурылиной — духовной дочерью и гражданской женой Дурылина, которую тот называл своим «ангелом-хранителем». Рассказы Ирины Алексеевны, её записки составили бесценный материал, который тоже, наряду с архивными документами, помог автору в создании жизнеописания этого незаурядного человека.

знак информационной продукции 16 +

Сергей Дурылин: Самостояние - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

О, молодость — ты промелькнула гулко

Над зеленеющею новью пар…

…Из Афанасьевского переулка

Мы вышли на Пречистенский бульвар —

Как наше сердце трепетало прежде —

Ты помнишь? Этому шестнадцать лет…

Сегодня сбыться суждено надежде:

Нам отворяет двери Мусагет.

Ты помнишь домик (недалёко Гоголь

Совсем вчера сощурил медный глаз).

Нас влёк туда необоримо строго

Литературной магии соблазн.

Три комнатки квартиры неприметной,

Расписанной под стиль модерн.

Где улыбался нам Эмилий Метнер,

Скептический от теософских скверн;

……………………………………

Не будем приводить здесь всё стихотворение — оно довольно большое. Далее Сидоров вспоминает и студию Крахта на Пресне, и молодых Волошина, Садовского, Эллиса. А заканчивает так:

…Шестнадцать лет! На огненной планете!

Столь многих нет — и мнится чудом мне,

Что мы с тобой у Макса в кабинете

Читаем повести о старине.

Должно быть, это судьбы повелели

И думать радостно, что суждено

В благословенно-горьком Коктебеле

Минувшему быть с будущим — Одно!

У Дурылина творческий подъём. Он пишет много стихов, поэтические зарисовки «Старая Москва», шестую тетрадь «В своём углу». Возле него, как везде, собирается молодёжь. Он ходит с мальчиками на дальние прогулки в горы, говорит с ними о том, «о чём когда-то, под другою луною» он говорил с Мишей Языковым, с Колей Чернышёвым. Его редкий дар открывать людям глаза на лучики солнца, которые, как странники Божии, проникают в просветлевшую вдруг душу, давно уже отметил юный Серёжа Фудель.

В это лето Сергей Николаевич подружился с Максом Волошиным, с которым познакомился в 1912 году в доме М. К. Морозовой. Но тогда Волошин периода его «блуждании» не вызвал симпатию у Дурылина. Теперь же он полюбил его. И взаимно. Их дружба и переписка оборвались лишь со смертью Волошина в 1932 году. А сейчас в Коктебеле Дурылин посвятил стихотворение «этому новому для меня Максу, — мудрецу, поэту, мыслителю, человеку»:

Я знал тебя на севере, где Город,

Юродствуя о дьяволе, стоит,

Где облик человеческий расколот,

Как статуя, о сталь холодных плит.

С тех пор прошло… нет, не пятнадцать лет:

Десятилетий топких вереницы, —

Коль хронологию имеет бред,

И у бесов есть счётные таблицы.

И я пришёл к тебе на юг. Внимаю

Твоим речам и мудрым, и простым.

Смотрю на дом, на книги. И сверяю

Твой новый облик с ведомым былым.

И над тобой, над новым я стою,

Как над осенней плодоносной нивой.

Каким дождём Господь кропил твою

Пшеницу волею многолюбивой!

И, сев приняв, хранил его покоем,

Таил в земле, в сей скрыне глубины,

И для налива — зноил ярым зноем,

И нежил ветром ширь его волны.

И пажить — вот — под золотом густым:

Она питать, не только тешить может,

Как колосом разгульно молодым.

Блажен, кого Господь, любя, умножит

И осчастливит ростом и страдою,

И всходами, и жатвой золотой!

Я, как над нивой зрелой, над тобой

Стою — и радости своей не скрою!

Волошин подарил Дурылину машинописный экземпляр поэмы «Путями Каина» с дарственной надписью: «Милому Серёже, принёсшему мне на-голосок из самых глубоких недр русских пропастей — с братской любовью — Макс. Коктебель, 2 сентября 1926».

Высоко оценил Волошин поэтический цикл «Старая Москва» (не опубликован), где каждое стихотворение посвящено или конкретному лицу, или типажу. Эти стихи он читает и перечитывает вслух всем, кто к нему зайдёт. «И каждый раз всё с бо́льшим чувством. Есть некоторые строфы (особенно в „Купце“, в „Генерале“, в „Протоиерее“ [327] Стихотворение «Протоиерей» посвящено С. М. Соловьёву. Опубликовано в кн.: «Я никому так не пишу, как Вам…» С. 485.

), которые не могу читать без подступающих слёз. Какая прекрасная и полная книга это будет. „Украдкой грудь крестя прадедовским крестом“ — это одно из самых жгучих для меня мест» [328] Журнал «Москва» (2013. № 9. С. 200).

. Одно из стихотворений цикла Дурылин посвятил Григорию Алексеевичу Рачинскому (1859–1939) (который своим студентам казался похожим на Гомера): «В память и благодарность дружбы и единомыслия. С любовью С. Д.»:

В нём летопись преданий всех московских,

Страница за страницей, вплетена

В живую повесть мнений философских

И анекдотов от Карамзина

До Брюсова и Мережковских.

…………………………………

И головою с бобриком седым

Поникнув над мистическим трактатом,

Как часто кажется он молодым

И каждому, — по музе, — братом.

Всё старилось с годами перед ним,

Всё молодое: Брюсов, Белый, Эллис, —

Лишь молодо под солнцем молодым

Его седины снежные белелись! [329] РГАЛИ. Ф. 427. Рачинские. Оп. 1. Ед. хр. 2981.

Когда в 1927 году в Москве открылась персональная выставка акварелей Волошина, Дурылин по его просьбе выступил на вернисаже с докладом о его творчестве «Киммерийские пейзажи М. Волошина в стихах» [330] Там же. Ф. 2980. Оп. 1. Ед. хр. 18.

. Он проанализировал и поэтические, и живописные творения и, в частности, развил признание самого поэта: «Мои стихи о природе утекли в мои акварели». «Собрание сочинений Максимилиана Волошина, — сказал Дурылин, — было бы полным в том случае, если б страница стихов чередовалась со страницей его рисунков». Волошин подарил Дурылину своё стихотворение, переписав его на акварельный рисунок, на котором изображены дом поэта, Карадаг и коктебельский залив, освещённый луной. «Милый Серёжа, — написал он, — позволь мне посвятить тебе это стихотворение, написанное воистину „на дне преисподней“ — в 1921 году в Феодосии:

Я не сам ли выбрал день рожденья,

Век и царство, область и народ,

Чтоб пройти сквозь муки и крещенье

Совести, огня и вод?

Апокалипсическому зверю

Вверженный в зияющую пасть,

В скрежете и в смраде — верю!

Верю в правоту верховных Сил,

Расковавших древние стихии,

И из недр обугленной России

Говорю: Ты прав, что так судил!

Надо до алмазного закала

Прокалить всю толщу бытия…

Если ж дров в плавильной печи мало,

Господи! — вот плоть моя…» [331] Бащенко Р. Д. Знаменательные встречи. Симферополь: ДиАйПи, 2004. С. 57–58. Это стихотворение Волошин в 1927 году переписал в альбом Дурылина.

Особенно тесно Сергей Николаевич общается в Коктебеле 1926 года с Сергеем Михайловичем Соловьёвым. Дурылин относится к нему с тёплым участием. Сожалеет, что тяжело ему жить, так как «ему скучно, если никто не говорит о своих „верую“, и он рвётся в бой, вызывая на прения — меча камни из пращи своего собственного „верую“. Меняя „верую“ славянское на „credo“ латинское, потом латинское — на славянское, наконец, опять славянское — на латинское, — он погубил этим „credo“ в себе поэта. <���…> Каждый стих его теперь — „верую“, каждое слово „credo“» [332] Дурылин С. Н. В своём углу. М., 2006. С. 291.

.

Интервал:

Закладка: