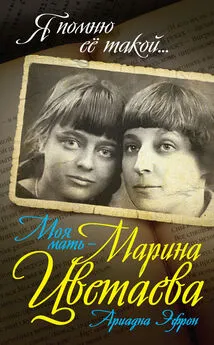

Ариадна Эфрон - Моя мать – Марина Цветаева

- Название:Моя мать – Марина Цветаева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-906817-73-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Эфрон - Моя мать – Марина Цветаева краткое содержание

Дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, Ариадна, талантливая художница, литератор, оставила удивительные воспоминания о своей матери – родном человеке, великой поэтессе, просто женщине, со всеми ее слабостями, пристрастиями, талантом… У них были непростые отношения, трагические судьбы. Пройдя через круги ада эмиграции, нужды, ссылок, лагерей, Ариадна Эфрон успела выполнить свой долг – записать то, что помнит о матери, «высказать сокровенное». Эти мемуары долгие десятилетия открывают нам подлинную Цветаеву.

Моя мать – Марина Цветаева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше – «Знаю, умру на заре! На которой из двух» – и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыдания, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворения на «Я расскажу тебе про великий обман», я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на «Версты и версты и версты и черствый хлеб», – случилось то же самое.

Вы – не ребенок, дорогой, золотой, несравненный мой поэт, и, надеюсь, понимаете, чту это в наши дни означает, при обилии поэтов и поэтесс не только тех, о которых ведомо лишь профсоюзу, при обилии не имажинистов только, но при обилии даже неопороченных дарований, подобных Маяковскому, Ахматовой.

Простите, простите, простите!

Как могло случиться, что, плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны [12] Скрябиной.

, я не знал, с кем рядом иду?

Как могло случиться, что слушав и слышав Вас неоднократно, я оплошал и разминулся с Вашей верстовой Суинберниадой [13] Так Пастернак обыгрывает название книги Цветаевой «Версты».

(и если Вы даже его не знаете, моего кумира, – он дошел до Вас через побочные влиянья, и ему вольно в Вас, родная Марина Ивановна, как когда-то Байрону было вольно в Лермонтове, как – России вольно в Рильке).

Как странно и глупо кроится жизнь! Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже «Версты», и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью, без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плоившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства: книги не покупаешь потому, что ее можно купить!!! Итак – простите, простите!»

Письмо было большое, стройное в своей сбивчивости, написанное залпом, на одном восторженном дыхании – на том самом, которое было и Марининым дыханием, – написанное не собратом, а – братом по перу. Братом, не узнанным ею и оставленным там, откуда она только что уехала; брошенным ею и тянущим к ней руки; братом, которого она сама «месяц назад могла достать со ста шагов» и между которым и ею с тех пор бездна разверзлась и граница пролегла.

Марина ответила не сразу, дав пастернаковой вести «остыть в себе» (это – при обычной молниеносности ее эпистолярных рипостов!), и не так вглубь, как ей это было присуще; в своем ответе вспомнила обстоятельства их случайных московских встреч, сами встречи, даже слова, которыми оба они обменялись (Маринина память – цепкая, зоркая, долгая – была одной из граней ее дарования), призналась, что только «раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали», что книг его не видела, а прочла всего лишь пять-шесть его стихотворений, не более. К упоминанию о возможности скорого приезда Пастернака в Берлин отнеслась приветливо-сдержанно:

«Напишите, как дела с отъездом? По-настоящему ли (во внешнем мире виз, анкет, миллиардов) – едете?.. Жму Вашу руку. – Жду Вашей книги и Вас. М.Ц.»

Маринина сдержанность была от оглушенности этим голосом – почти что своим; от немыслимости именно этого голоса среди прочих, вокруг нее звучавших; от насущной потребности удостовериться в неподдельности его, в своей подвластности или неподвластности ему; от необходимости дать ему срок – рассеяться, если он – наваждение («аминь, рассыпься!»), или угнездиться и укрепиться в ее душе, если он – правда.

В ее отъезде из Берлина накануне прибытия туда Пастернака было нечто схожее с бегством нимфы от Аполлона, нечто мифологическое и не от мира сего – при всей несомненной разумности решения и поступка – ибо в Чехию следовало ехать до наступления осени, чтобы устроиться и приспособиться в предстоящей деревне прежде, чем наступит зима, всегда трудная для вновь прибывших, даже в городских условиях.

А может быть, то был – не менее мифологический – бег с уже распознанным, уже достоверным сокровищем в руках, присвоение его, умыкание, нежелание разделять его со всеми в безвоздушном пространстве, окружающем столики «Прагердиле»; та боязнь посторонних глаз, сглазу, которые столь были присущи Марине с ее стремлением и приверженностью к тайне обладания сокровищем: будь оно книгой, куском природы, письмом – или душой человеческой… Ибо была Марина великой собственницей в мире нематериальных ценностей, в котором не терпела совладельцев и соглядатаев…

Так или иначе, ее «жду Вас» оказалось абсолютной поэтической вольностью в 1922 году – и абсолютной человеческой правдой на долгие последующие годы.

Отношения, завязавшиеся между обоими поэтами, не имели и не имеют себе подобных – они уникальны.

Два человека – он и она! – равновозрастных, равномощных во врожденном и избранном (наперекор внушавшейся им музыке, наперекор изобразительности окружавших их искусств!) поэтическом призвании, равноязыких, живущих бок о бок в одно и то же время, в одном и том же городе и в нем эпизодически встречающихся, обретают друг друга лишь в непоправимой разлуке, лишь в письмах и стихах, как в самом крепком из земных объятий!

Это была настоящая дружба, подлинное содружество и истинная любовь, и письма, вместившие их, являют собой не только подробную и настежь распахнутую историю отношений, дел, дней самих писавших, но и автопортреты их, без прикрас и искажений.

Не знаю, все ли письма Пастернака были привезены Мариной в Советский Союз в 1939 году (берегла – все, все, включая обертки от присылавшихся им бандеролей), но привезенные – сохранились, без потерь и утечек, потому что ничьи посторонние руки, ничье любопытство, небрежность, корысть не коснулись их за три с половиной десятилетия.

Пастернак рассказал в своих воспоминаниях об утрате в годы войны части цветаевских писем. Однако с некоторых из них в свое время были сняты копии когдатошним приятелем Пастернака и Асеева, в раннюю свою пору поэтом, А.Крученых, который, без ведома Бориса Леонидовича, широко снабжал этими машинописными копиями разномастных коллекционеров; обросшие опечатками и изобилующие пропусками списки эти циркулируют до сих пор.

Кроме того, черновики и наброски многих писем сохранились в ее тетрадях – в ее архиве.

Переписка Марины Цветаевой с Борисом Пастернаком длилась с 1922 по 1935–36 годы, достигнув апогея в двадцатые годы, потом постепенно сходя на нет. Из разновременно предполагавшихся встреч не состоялась ни одна; встретились – негаданно и неудачно – в июне 1935-го, когда Борис Леонидович приехал в Париж на Международный конгресс защиты культуры от фашизма; приехал он уже после открытия конгресса, больной, в глубокой депрессии, вызванной событиями и переменами в личной жизни, по самую маковку погруженный в эти события, среди которых, как почуялось Марине, места для нее не оставалось. Его отчужденность и околдованность не ею потрясли и глубочайше ранили ее, тем более, что ее заочность с Пастернаком была единственным ее оплотом и убежищем от реальных неудач и обид последних лет эмиграции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: