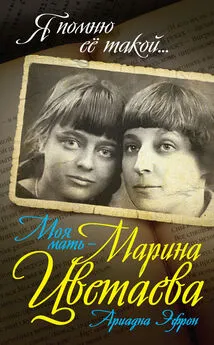

Ариадна Эфрон - Моя мать – Марина Цветаева

- Название:Моя мать – Марина Цветаева

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2016

- Город:М.

- ISBN:978-5-906817-73-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ариадна Эфрон - Моя мать – Марина Цветаева краткое содержание

Дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, Ариадна, талантливая художница, литератор, оставила удивительные воспоминания о своей матери – родном человеке, великой поэтессе, просто женщине, со всеми ее слабостями, пристрастиями, талантом… У них были непростые отношения, трагические судьбы. Пройдя через круги ада эмиграции, нужды, ссылок, лагерей, Ариадна Эфрон успела выполнить свой долг – записать то, что помнит о матери, «высказать сокровенное». Эти мемуары долгие десятилетия открывают нам подлинную Цветаеву.

Моя мать – Марина Цветаева - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Веймар.

С тревожной верой, с тревожным восторгом Марина принимает предложение Пастернака, романтическое и несбыточное, встретиться в Веймаре, под сенью обожаемого обоими Гете, – в мае 1925 года.

В дальнейшем, по возвращении Марины в СССР, она видалась с Борисом Леонидовичем достаточно часто, он много и усердно помогал ей и поддерживал ее, но с заоблачностью их дружбы было покончено: однажды сойдя с такой высоты, вторично подняться на нее невозможно, как невозможно дважды войти в одну и ту же реку.

Влияние на творчество Цветаевой ее переписки с Пастернаком было столь же значительным, сколь своеобычным, ибо влияние это выражалось не в степени присвоения, поглощения одной личностью – другой, не в той или иной мере «ассимиляции», нет, выявлялось оно в определившейся нацеленности Марининой творческой самоотдачи – самоотдачи, обретшей конкретного адресата.

Не говоря о двух прозаических вещах – «Световой ливень» и «Эпос и лирика современной России», из которых вторая относится в равной степени и к Маяковскому, – стихотворений, посвященных Мариной Пастернаку или непосредственно им вдохновленных, не так уж много; не меньше, пожалуй, посвятила она их Ахматовой, или Блоку, или Иксу, или Игреку, посвятила, не надеясь на то, что голос ее достигнет их слуха. Но зато все, что было создано ею в двадцатые годы и в начале тридцатых, в пору ее творческой зрелости и щедрости, кем бы и чем бы ни вдохновлялось это созданное, – все это, от сердца к сердцу, было направлено, нацелено на Пастернака, фокусировано на него, обращено к нему, как молитва.

В нем она обрела ту слуховую прорву, которая единственно вмещала ее с той же ненасытимостью, с какой она творила, жила, чувствовала.

Пастернак любил ее, понимал, никогда не судил, хвалил – и возведенная циклопической кладкой стена его хвалы ограждала ее от несовместимости с окружающим, от неуместности в окружающем… Марине же похвала была необходима, иначе она зачахла бы от авитаминоза недолюбленности, недопонятости или взорвалась бы от своей несоразмерности аршину, на который мерила ее читающая и критикующая эмиграция, (Не о нескольких близких и верных речь, разумеется.)

Усугубившаяся в тот период усложненность ее поэтического языка (нынче, в семидесятые годы, внятного и «массовому» читателю, но труднодоступного «избранному» читателю двадцатых годов) тоже отчасти объясняется Марининой направленностью на Пастернака: речь, понятная двоим, зашифрованная для прочих! Ибо для освоивших четыре правила арифметики до поры до времени остается зашифрованной высшая математика…

Вот что пишет Марине о поэзии в одном из своих писем 1922 года Пастернак периода «высшей математики» своего собственного творчества:

«Я знаю – Вы с не меньшей страстью, чем я, любите – скажем для короткости – поэзию. Вот что я под этим разумею.

Я больше всего на свете (и, может быть, это – единственная моя любовь) – люблю правду жизни в том ее виде, какой она на одно мгновенье естественно принимает у самого жерла художественных форм, чтобы в следующее же в них исчезнуть. Телодвижение это жизни не навязано со стороны. Бирнамский лес по собственной своей охоте лезет в эту топку. Не надо обманываться: вероятно, мы односторонни. Весьма возможно, что жизнь разбредается по сторонам и что ее поток образует дельту.

Нам, с доскональной болью знающим одно из ее колен, позволительно представить себе устье именно в этом ее изгибе. И на любом ее верховье, ничего не знающем о море, можно, закрыв глаза, при крайней сверхчеловеческой внимательности к тону ее тока и пластике ее плеска, представить себе, что с ней когда-нибудь будет и, следовательно, какова ее сущность и сейчас…»

И, переходя от дельт, потоков и устьев поэзии к ее берлинским частностям, к ее тотчас же за рубежом возникшей раздробленности и определившемуся мелководью, добавляет:

«Я был очень огорчен и обескуражен, не застав Вас в Берлине. Расставаясь с Маяковским, Асеевым, Кузминым и некоторыми другими, я в той же линии и в том же духе рассчитывал на встречу с Вами и с Белым.

Однако, разочарование на Ваш счет – истинное еще счастье против разочарования Белым. Здесь все перессорились, найдя в пересечении произвольно полемических и театрально приподнятых копий фикцию, заменяющую отсутствующий предмет. Казалось бы, надо уважать друг друга всем членам этой артели, довольствуясь взаимным недовольством, без которого фикции бы не было. Последовательности этой я не встретил даже в Белом…»

Марина находилась уже в Чехии, и надежды на немедленную встречу с Борисом Леонидовичем – просто сняться с места и поехать налегке и накоротко в Берлин – у нее не было; из-за того, что некому было «нажать на инстанции» для получения визы; из-за того, что подобная поездка была не по карману, а главное, – не по чувству ответственности перед близкими за содержимое этого тощего кармана! (Все в Чехии оказалось не по карману, кроме окружающей пражские пригороды, действительно прелестной природы…)

Но это была внешняя, так сказать бытовая, сторона невозможности. Марине, с ее энергией и волей к борьбе, может быть, удалось бы преодолеть эту невозможность, будь она убеждена в необходимости встречи, в своей внутренней готовности к ней. Если бы втайне не страшилась ее.

И с тревожной верой, с тревожным восторгом Марина принимает предложение Пастернака, романтическое и несбыточное, встретиться в Веймаре, под сенью обожаемого обоими Гёте, – в мае 1925 года. «…А теперь о Веймаре: Пастернак, не шутите! Я буду жить этим все два года напролет. И если за эти годы умру (не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой… – шла ощупью: грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас – нет, не о Вас – о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, – ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся!

…Два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг – по безумному! – начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно: – буду присылать Вам стихи и все, что у меня будет в жизни…»

Из двух назначенных лет проходит год – огромный год «жизни, как она есть» – во всей ее растворяющейся повседневности и календарности, со всеми ее заботами, досадами, радостями, дождями, радугами, бессонницами, недоразумениями, новыми знакомствами, старыми спорами, шумящими примусами, – огромный год творчества в потоке жизни и наперекор ему – год переписки с Пастернаком, год нарастания этой титанической, поэтической страсти, страсти «поверх барьеров»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: