Нелли Гореславская - Валентин Распутин. Русский гений

- Название:Валентин Распутин. Русский гений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентКнижный мир2d9799e8-d22f-11e4-a494-0025905a0812

- Год:2013

- Город:М

- ISBN:978-5-8041-0587-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нелли Гореславская - Валентин Распутин. Русский гений краткое содержание

5 марта 2012 года великому русскому писателю, общественному деятелю Валентину Григорьевичу Распутину исполнилось 75 лет! О своей любви к России В. Г. Распутин убедительно свидетельствует своим служением искусству, мудрым словом и добрым делом.

Президент России Владимир Путин, поздравляя юбиляра, сказал: «Вас знают как яркого, самобытного писателя, признанного Мастера современной отечественной литературы. Все Ваши произведения проникнуты искренней, глубокой любовью к людям, к родной земле, ее истории, традициям. Эти книги, ставшие классикой, в полной мере отражают Вашу жизненную, гражданскую позицию и высоко оценены читателями – и в России, и далеко за ее пределами».

Книга известных писателей, биографов, членов Союза писателей России Нелли Гореславской и Виктора Чернова позволяет познакомиться с жизнью и творчеством автора, воспитывает любовь к великой русской литературе и истории, формирует чувство патриотизма.

Валентин Распутин. Русский гений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И Василиса это понимает. Нет, она ничего не забыла, но она простила, сняла с души мужа камень. И, может быть, это самый большой ее подвиг.

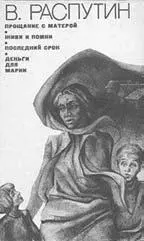

«Деньги для Марии»

Весной 1967 года в журнале «Ангара» (№ 4) была напечатана повесть «Деньги для Марии», сразу привлекшая к тридцатилетнему Распутину внимание и принесшая ему всесоюзную славу. Именно это произведение некоторые критики стали считать «точкой отсчета» деревенской прозы В. Распутина. Литературовед С. Семенова пишет: «После многолетнего господства поверхностно-народной бескомпромиссности, «лирически»-фальшивой ноты в повествовании о жизни деревни, его конкретность, подчеркнутая документальность произвели впечатление настоящего творческого опыта». В отличие от других авторов-«деревенщиков», идеализировавших зачастую жизнь села с его традиционным укладом, В. Распутин на страницах своих произведений «задался вопросом: так ли уж идеальна и однородна деревня и является ли она в современном неспокойном мире оплотом нравственности и милосердия?»

Попыткой дать ответ на этот вопрос и являлась повесть «Деньги для Марии».

Сюжет повести прост: у продавщицы сельского магазина Марии обнаружилась недостача. Долг ужаснул и Марию, и мужа ее тракториста Кузьму, и детей. Ревизор, правда, пожалел героиню и дал доброй, неумелой Марии возможность за пять дней собрать требуемую сумму.

Казалось бы, что особой проблемы с этим быть не должно: достаточно каждому из односельчан внести четыре рубля, и Мария будет спасена. Но эта небольшая сумма, чуть превышающая стоимость бутылки водки, стала той лакмусовой бумажкой, которая позволила определить суть каждого из них.

В повести глазами Кузьмы мы видим целый ряд сельских жителей, к которым он обращается за помощью. И каждый реагирует на беду другого человека по-разному. Дед Гордей, которому уже за 70, человек старой довоенной закалки, сразу же решил помочь, и, хотя не имел ни копейки, но выпросил у сына 15 рублей и просто вынудил Кузьму их принять: «Он стоял перед Кузьмой с протянутой рукой, из которой торчали свернутые в трубочки пятирублевые бумажки. И смотрел он на Кузьму со страхом, что Кузьма может не взять. Кузьма взял». Тетка Наталья отдала свои «смертные деньги», приготовленные для поминок, «чтоб поболе народу пришло и подоле меня поминали». Помог председатель, отдавший свой месячный оклад и призвавший сделать то же колхозных специалистов.

Но были и те, кто не хотел помочь Марии, и они нашли повод ей отказать. Ее подруга Клава вместо помощи решила «лучше поплакать, повыть над ней, как над покойницей». И старуха Степанида тоже изображает слезы, и хотя в заначке у нее лежит много денег, не дает ни копейки. Директор школы дал сотню, но взамен душу вымотал своими нравоучениями. Да и расстается он со своей сотней не из человеческого соучастия, а из желания сохранить самоуважение и из боязни, что люди обвинят его в жадности.

Вывод однозначен: деревня далека от идеала, в ней нет того братства и общности, которые автор наблюдал когда-то в детстве (вспомним, как односельчане спасли имущество Распутиных от конфискации и «потом деревня принесла нам даже больше, чем взяла»).

Кузьма, идеалист, сам не умеющий отказывать, слишком хорошо думает о других, веря в понимание, которое не нуждается в словах: он «даже в мыслях не осмеливался просить у них деньги. Он представлял себе свой обход так: он заходит и молчит. Уже одно то, что он пришел, должно было людям сказать все». Но, видимо, время идеалистов прошло, четыре рубля перевесили на весах истории милосердие и традицию. Кузьме не удается собрать в деревне нужную сумму.

И он едет в город к брату, в надежде на чудо. Автор ставит вопрос и перед собой, и перед читателем, и перед историей: сможет ли новая городская цивилизация, идущая на смену деревне, создать нечто равнозначное прежнему общинному миру? Кузьма стучит в дверь брата. Последняя фраза повести: «Сейчас ему откроют».

И от того, что он найдет за этой дверью зависит уже не просто будущее Марии и ее семьи, зависит будущее страны и народа.

Финал повести остается открытым, Распутин не лишает читателя надежды. Но исподволь готовит читателя к тому, что на благополучный исход надеяться не стоит. В городе та цепь поколений, о которой говорилось автором еще в цикле рассказов о Тофаларии, разорвана еще более откровенно, чем в деревне: Мария, как-то переночевав у Алексея две ночи, заметила, что лучше жить у чужих. А односельчанин, побывавший у Алексея, сказал потом Кузьме, что тот «…узнать меня узнал, а вот за товарища не захотел признать…»

«Век расшатался, распалась связь времён…», – так можно определить словами Шекспира ту ситуацию, в которую Распутин ставит своих героев. Они как бы находятся сразу в двух временных пластах, прошлом и настоящем, сопоставление которых позволяет автору показать всю глубину того этического сдвига, тектонику, которая грозит разрушением материковой плиты крестьянского быта.

«Последний срок»

В 1970 году журнал «Наш современник» (№№ 7, 8) опубликовал новую повесть Валентина Распутина «Последний срок», над которой автор работал с 1969 года. Повесть сразу же вышла книгой в нескольких издательствах, была переведена на другие языки, издана за рубежом – в Праге, Бухаресте, Милане, Будапеште, Штутгарте, Софии. Пьесу «Последний срок» поставили в Москве (во МХАТе) и в Болгарии.

Чем вызван был такой огромный интерес к этому произведению В. Распутина?

Сюжет повести прост: в деревне умирает восьмидесятилетняя Анна, проститься с которой съезжаются ее дети. Приезжают все, кроме самой младшенькой и любимой – Татьяны (Таньчоры, как ее ласково называет мать). Старуха, чувствуя близкий и неизбежный уход из жизни, ждет детей, испытывая настоятельную внутреннюю потребность благословить их на дальнейший путь по жизни.

Тот разрыв в цепочке поколений, который в предыдущей повести «Деньги для Марии» был только намечен, только подсказан читателю, в «Последнем сроке» вышел на авансцену уже без всякого камуфляжа. Другое дело, что не все критики захотели его увидеть, пытались превратить трагедию вселенского масштаба в проблему «отдельно взятой» крестьянской семьи: «Это произведение – о катастрофе ухода старого, больного человека из жизни и об отношении к предстоящему прощанию с еще живым человеком самых близких людей – детей Анны». В одном из литературоведческих произведений «Последний срок» назван «поэмой о смерти крестьянки». Смерть Анны стала для критиков, неизбалованных в 70-е годы подобной тематикой, настолько притягательным предметом обсуждения, что он затенил главное, ради чего и была написана повесть: «Проблема смерти в советской литературе находилась как бы под негласным запретом, следовало писать лишь о смерти героической, вдохновляющей на подвиг, борьбу, самопожертвование. У Распутина иной ракурс. Рассказывая о том тайном и зыбком переходе человеческой души в мир иной, писатель не только показывает исход жизни, ее результат, но и ожидающий ее впереди момент соединения с предками, многовековой традицией, бесконечной цепи вечной жизни.»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: