Александр Лацис - Почему плакал Пушкин?

- Название:Почему плакал Пушкин?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0408-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лацис - Почему плакал Пушкин? краткое содержание

Лоббист во многом парадоксальных догадок в исследовании жизни и творчества А. С. Пушкина, Александр Лацис (1914–1999) принадлежит к клану неопушкинистов. Он впервые обнародовал гипотезу о родстве Пушкина и Троцкого, занимал антиершовскую позицию по поводу авторства знаменитой сказки «Конек-горбунок», а также внедрял версию о том, что дуэль поэта с Дантесом на самом деле была самоубийством.

В настоящей книге в увлекательной форме развернут поиск явного Пушкина, раскрываются «темные места» пушкинских текстов, выявляются новые факты и эпизоды из жизни поэта, затененные раньше, как и черты пушкинского характера.

Почему плакал Пушкин? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сравним строки, извлеченные из первого издания и тот же фрагмент, как он печатается ныне. Читатели угадают без труда – где пушкинский текст, а где «исправление».

Мужички такой печали Мужички такой печали

От рожденья не видали; Отродяся не видали;

Стали думать да гадать Стали думать да гадать –

Как бы вора им поймать. Как бы вора соглядать:

И решили всенародно Наконец себе смекнули,

С ночи той поочередно Чтоб стоять на карауле,

Полосу свою беречь, Хлеб ночами поберечь,

Злого вора подстеречь Злого вора подстеречь.

Возможно, и сегодня не всем по душе оборот «решили всенародно». Найдутся те, кто «себе смекнули, чтоб стоять», и примутся уверять, что переработка обнаруживает «еще большее мастерство». Они укажут на сибирские речения, которые вряд ли могли быть известны Пушкину. Неуклюжие выражения, сдвиги ударений они объяснят стремлением приблизить «изложение к народно-разговорной речи».

Немало странного, косноязычного и чуждого грамоте вписано в позднейшие издания. Не было у Пушкина «Принесли с естным лукошко», «Уши в загреби берет», «Побегай в дозор, Ванюша», «Кобылица молодая, Очью бешено сверкая…».

А что было? Простота и точность. «Кобылица молодая, Задом, передом брыкая…», «Взяли хлеба из лукошка», «Крепко за уши берет», «Ты поди в дозор, Ванюша».

У Пушкина конек разговаривает по-человечьи. Ну, а в четвертом издании подсыпано реализма: вместо «Тут конек его прервал» читаем «Тут конек ему заржал».

«Чудо разом хмель посбило», «Натянувшись зельно пьян», «Некорыстный наш живот», «Починивши оба глаза, Потирая здесь и там», «Кто-петь знает, что горит», «переться» и «с сердцов» – все это ершовизмы, плоды сплошной ершовизации.

Приведем тот отрывок, который был особо похвален в сопроводительной заметке «Библиотеки для чтения»:

В той столице был обычай,

Коль не скажет городничий, –

Ничего не покупать,

Ничего не продавать.

Вот ворота отворяют,

Городничий выезжает,

В туфлях, в шапке меховой,

С сотней стражи городской.

Рядом едет с ним брадатый,

Называемый глашатай;

Он в злату трубу трубит,

Громким голосом кричит:

«Гости! Лавки отворяйте,

Покупайте, продавайте;

Надзирателям – сидеть

Подле лавок и смотреть,

Чтобы не было содому,

Ни смятенья, ни погрому.

И чтобы купецкой род

Не обманывал народ!»

Отрывок хорош? Однако в нем есть неблагонадежное слово «смятенье». И не усмотрит ли тут цензура обиду для всех купцов, для всего купеческого сословия? Видимо, во избежание подобной опасности Ершов подменил последние строки:

Ни давежа, ни погрому,

И чтобы никой урод

Не обманывал народ!

Есть и в первопечатном тексте слова и сочетания малоупотребительные, старинные. Но вот что примечательно: «дозорные» и «караульные» в бесспорно пушкинских произведениях встречаются единственный раз. В повести «Дубровский», на одной и той же странице, в XIX главе.

Соседствуют они и в сказке. Что же было написано раньше?

XIX глава – заключительная, она помечена началом февраля 1833 года. Если верно, что сказка датируется 1834 годом, значит, оба слова извлечены из повести. При жизни Пушкина повесть не печаталась. Остается предположить, что автор сказки и повести – одно и то же лицо.

Начиная с первого издания «Конька», то есть в пушкинском тексте, читаем: «Как пущусь да побегу, Так и беса настигу».

Столь необычное ударение – не ошибка, не произвол, а свидетельство: автору, то есть Пушкину, запомнилось далеко не всем известное произведение сатирической поэзии XVIII века.

Такое ударение, и ту же рифму применил в 1766 году Василий Иванович Майков в «Нравоучительных баснях». У Пушкина имелось выпущенное в старинном кожаном переплете издание 1809 года. В нем читаем:

И сам я побегу,

И господина настигу.

Один прилежный исследователь, стремясь отстоять творческую самобытность Ершова и, видимо, чувствуя нехватку доводов, вот до чего договорился: «Преодоление сибирских просторов на лошадях для жителей Зауралья было обыденным делом».

Простите, но Пушкин, хотя и не был жителем Зауралья, тоже немало верст верхом преодолел.

В письме к жене от 21 августа тридцать третьего года находим нечто вроде фактической справки:

«Из старых моих приятельниц нашел я одну белую кобылу, на которой я съездил в Малинники, но и та уж подо мною не пляшет, не бесится».

Не о том ли вскорости читаем в «Коньке»?

Кобылица молодая

Задом, передом брыкая,

Понеслася по полям,

По горам и по лесам;

То заскачет, то забьется,

То вдруг круто повернется,

Но дурак и сам не прост,

Крепко держится за хвост.

Вот что обещала Ивану укрощенная им «кобылица молодая»:

По исходе же трех дней

Двух рожу тебе коней…

Да еще рожу конька

Ростом только в три вершка…

Первых ты коней продай,

Но конька не отдавай.

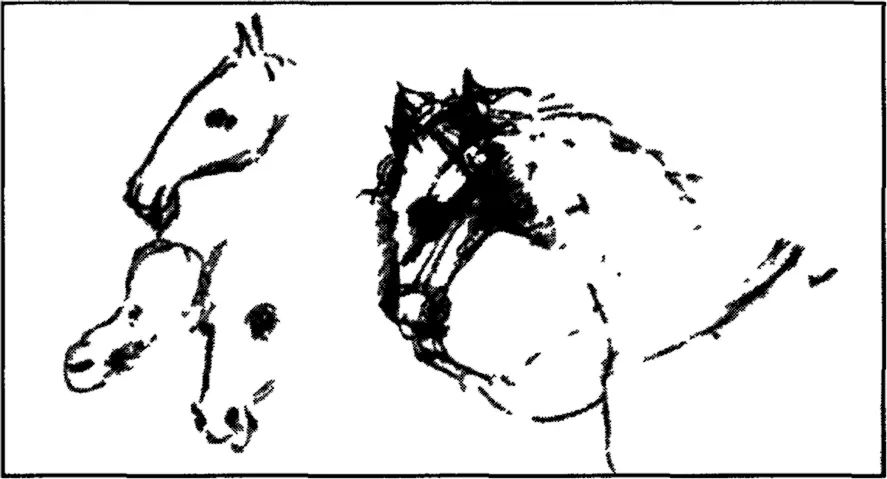

Один из пушкинских рисунков с недавних пор сопровождают весьма произвольным определением: «Автопортрет в облике лошади».

Что ж, поучаствуем в полете фантазии и по поводу того же рисунка предложим иную, не менее неожиданную разгадку.

Справа – лошадь объезженная, в сбруе. Слева – еще три конские морды. Верхняя и нижняя – лошади, как лошади. А третья, та, которая между ними, на наш взгляд – вылитый конек-горбунок.

И если это – Пушкин, то в виде конька-горбунка!

Как понимать сей графический каламбур? Здесь запечатлен замысел будущей сказки? Или иллюстрация, автокомментарий? Или, наконец, тайнопись, свидетельство о подлинном авторстве? «Но конька не отдавай».

Обозначим одну из возможных причин сокрытия имени автора. В «Библиотеке для чтения», только не в апрельской, а в мартовской книжке, печаталась «Пиковая дама». Приходилось считаться с тем, что публика не в состоянии по достоинству оценить столь широкое творческое многообразие.

Полного объема свершений мы и сейчас не знаем и пребываем в убеждении, что болдинская осень – нечто из ряда вон выходящее. И только тогда, когда Пушкину вернут права на все им созданное, начнем привыкать к мысли, что болдинское изобилие было скорее правилом, чем исключением.

Смею полагать, что немалое число читателей, не особенно вникая в цепочки догадок, что называется, нутром чувствуют: сказка пушкинская. Им достаточно сослаться хотя бы на виртуозную игру слов:

Наш отец-старик неможет.

Работа́ть совсем не может.

Зарубежный литературный критик Сергей Лесной по справедливости восхвалил «Конька» в парижском журнале «Возрождение» (1964, № 153):

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: