Михаил Задорнов - Придумано в СССР

- Название:Придумано в СССР

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграфa8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-06471-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Задорнов - Придумано в СССР краткое содержание

Перед вами новая книга Михаила Задорнова. Книга-воспоминание. О том, как мы жили в Советском Союзе… То есть о том, как наши родители жили в Советском Союзе. Или нет – о том, как ваши дедушки и бабушки жили в Советском Союзе. Кто-то вспоминает это время с благоговением, кто-то с ужасом. Михаил Задорнов – с улыбкой. А кто-то, стоя у доски, с напряжением думает, какая же настоящая фамилия Владимира Ильича Ленина… В первую очередь для них, для очень молодых, для тех, у кого ещё так мало воспоминаний, – эта книга.

Книга о том, как непросто, но весело, смешно, интересно и задорно жили в Советском Союзе. И ещё. Вчитайтесь! Может быть, какие-то ситуации вам покажутся очень знакомыми, а проблемы – абсолютно современными. Казалось бы, уже другое государство, другой народ, а проблемы – всё те же?

Придумано в СССР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

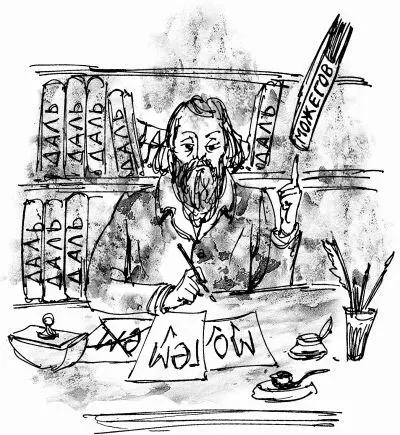

– Ну что же вы молчите? – строго переспросил шеф. – Могёте или не могёте?

– Да! – ответил я.

– Что да? – рассердился он. – Я вас конкретно спрашиваю, и вы конкретно отвечайте: могёте или не могёте?

– Конечно! – ответил я.

– Что значит – конечно? – чуть не закричал он. – Отвечайте прямо, не виляйте! В последний раз спрашиваю… Могёте или не могёте?

Я собрался с духом и уверенно ответил:

– Могём!

– Тогда, – успокоился он, – ступайте к себе и получите согласие масс, мол: «Да, перевыполнить план на 150 процентов мы могём!»

Я вернулся в отдел, собрал всех и неуверенно начал:

– Товарищи! Я собрал вас здесь, чтобы выяснить существенно важный вопрос. Как вы считаете… перевыполнить план на 150 процентов… мы с вами могём или не могём?

В комнате наступила тишина. Я опустил глаза и ждал. Первым, как всегда, нашёлся единственный в нашем отделе профессор – Громов.

– Конечно, могём… – грустно вздохнул он.

А на следующий день в стенгазете предприятия появилась заметка нашего культорга под названием «Мы всё могём!».

За неделю на призыв откликнулись и остальные отделы. А через два дня перед главным входом на предприятие появился красочный плакат: «Могём перевыполнить план на 250 процентов!»

За полгода в движение включились все предприятия города. И точно такие же плакаты появились на железнодорожном вокзале и в аэропорту. А вскоре и диктор по телевидению объявил, что «к новому движению подключились и остальные города страны, потому что наши трудящиеся всё можут!».

Поскольку по телевидению дикторы всегда говорят правильно, учёные-филологи тут же занесли новые формы слова в словарь современного литературного языка.

С тех пор новый директор несколько раз вызывал меня к себе. И наш отдел всегда в таких случаях выступал зачинщиком всё новых и новых движений. Не раз включались мы в движения, начатые на других предприятиях.

Однажды жена вернулась домой, тяжело опустилась в кресло и, грустно вздохнув, сказала:

– Устала я, Петь. Я больше так не можу и не хочу!

– Чего не можешь и чего не хотишь? – переспросил я.

– Завтра кросс, – ответила она. – Всем отделом бегим!

– Бегите бегмя? – переспросил я.

– В том-то и дело, что бегмя бегим! – посетовала она.

В это время из магазина пришла дочь и сказала:

– Я достала творог. Куда покласть? Тама или тута?

– Поклади здеся, – ответила жена.

– Поклала, – сказала дочь.

– Как много тебе продавщица творогу положила?! – удивился я.

– Не положила, – как филолог поправила меня жена, – наложила.

Неожиданно у меня появилось ощущение того, что мы все неправильно говорим. Но… Я заглянул в новенький, купленный недавно литературный словарь и обнаружил, что говорим мы, согласно новому словарю, совершенно верно.

«Ну надо же?! Что хочут, то и делают!» – подумал я неизвестно про кого, махнул на всё рукой и включил телевизор. Мне ответила молодая самодеятельная певица. Она пела известную песню Аллы Пугачёвой на новый лад: «Всё можут короли!»

Довожу до вашего сведения

Довожу до вашего сведения! В словаре Даля более 250 тысяч слов. Статистики посчитали, что журналисты в наше время в газетах, на телевидении и на радио используют всего две тысячи слов. Правда, из этих двух тысяч слов они образовали столько же новомодных выражений, которые, как кассеты в магнитофон, уже готовыми закладываются в предложения. Попробуйте прочитать несколько газет подряд. У вас создастся впечатление, будто их написал один человек. Люди читают газеты ежедневно. Поэтому невольно начинают говорить таким же сухим языком журналистского штампа. Кроме того, нам всем приходится на работе писать множество заявлений, объяснительных записок, инструкций, положений, отчётов. И язык деловых бумаг тоже входит в нашу речь.

«Редкая птица долетит до середины Днепра» – эти слова мы знаем с детства. А теперь представим себе, что Н. В. Гоголь работает в современной газете и ему дают задание написать очерк. Думаю, он постарается передать величие Днепра с гораздо большим чувством патриотизма. Скажем, так. «Редкий представитель семейства пернатых долетит до середины главной водной артерии Украинской ССР!» И далее поведает нам о том, как эта артерия хороша при благоприятных метеорологических условиях.

Если б А. П. Чехов работал в современной газете, он бы тоже не написал так «несовременно»: «В человеке всё должно быть прекрасно: и душа, и одежда, и лицо, и мысли…» Он бы наверняка постарался блеснуть журналистским красноречием: «В человеческом индивидууме всё должно отвечать эстетическим нормам: и моральнонравственный фактор, и внутренние резервы, и изделия текстильной промышленности, и лицевой фасад…»

Конечно, не каждый журналист может писать как Н. В. Гоголь или А. П. Чехов. Но каждый журналист должен понимать, как сильно влияют на современный русский разговорный язык газеты, радио, телевидение… Какое обеднение языка! Безусловно, это удобно – образовать из минимального количества слов расхожие «деловые» выражения и закладывать их готовыми в предложения, как кассеты в магнитофон. Например, слово «лес» требует подобрать к нему эпитет – какой лес? А «лесной массив» уже не требует никакого эпитета. В крайнем случае «зелёный»… и достаточно. Или слово «поле». Надо подумать, крепко напрячься, чтобы описать это поле. А написал «бескрайние просторы» – и думать не надо, и начальство довольно. Люди, которые каждый день читают газеты, смотрят телевизор, слушают радио, сами начинают невольно употреблять в своей речи подобные словообразования.

Я стал всё чаще замечать, что продавщицы в магазинах не говорят «посуда», а говорят «посудный инвентарь». Не говорят «ковёр», а говорят «ковровое изделие». В профсоюзных и комсомольских организациях процветает словосочетание «охваченные взносами». В автобусах то и дело слышится выражение «обилеченный пассажир». В некоторых ЗАГСах молодожёнов после регистрации называют «обраченными».

Даже детские врачи стали говорить детям, что им нужно «увеличить каллораж питания». По-моему, ребёнок, услышав такое, вообще может перестать есть.

Наконец, в каждой газете можно прочитать, как «славной поступью» кто-нибудь движется куда-то «маршрутами созидания» и чего-то попутно засыпает или заливает в «закрома Родины». Причём что такое «закрома Родины» и где они находятся, до сих пор никто не знает. Впрочем, как никто до сих пор не знает, где всё то, что в них каждый раз засыпают.

Наверное, некоторые авторы считают, что «закрома Родины» – это художественный образ. Но образ хорош, когда он использован один раз. Как только он начинает повторяться, он становится таким же штампом, как в банальной прозе «лучи заходящего солнца», «небо, шатром раскинувшееся над головой», «добрая улыбка на лице нашего разведчика» и «злобная ухмылка на физиономии их агента»…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: