Александр Василевский - Жуков. Маршал жестокой войны

- Название:Жуков. Маршал жестокой войны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0196-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Василевский - Жуков. Маршал жестокой войны краткое содержание

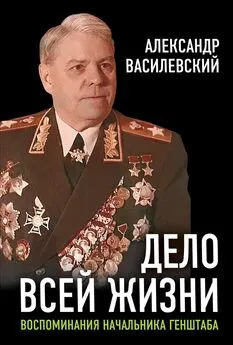

Авторы этой книги – известные советские полководцы. А.М. Василевский – Маршал Советского Союза, начальник Генштаба, член Ставки Верховного Главнокомандования; И. С. Конев – Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, командующий фронтами в годы Великой Отечественной войны; К.К. Рокоссовский – Маршал Советского Союза и маршал Польши, тоже командовал основными фронтами в годы войны, а по ее окончании командовал Парадом Победы на Красной площади в Москве.

В своих воспоминаниях они рассказывают о Георгии Константиновиче Жукове – Маршале Советского Союза, заместителе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, самом знаменитом советском военачальнике в Великую Отечественную войну. Г.К. Жуков, при своих выдающихся полководческих талантах, отличался жестким характером и был неоднозначной личностью. Однако, как считают Василевский, Конев и Рокоссовский, качества характера Жукова соответствовали той непростой обстановке, в которой приходилось действовать прославленному полководцу.

Жуков. Маршал жестокой войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К началу марта мы окружили немецко-фашистские войска в Восточной Померании. Хотелось как можно быстрее разделаться с окруженным противником. Но нам не хватало подвижных соединений. Это побудило меня обратиться в Ставку с просьбой хотя бы временно передать нам одну из двух танковых армий, действовавших в составе войск 1го Белорусского фронта. Довод я привел убедительный: чем быстрее мы покончим с гитлеровцами в Восточной Померании, тем скорее освободятся войска для предстоящей Берлинской операции. Сталин тут же согласился со мной и сказал, что будет немедленно отдано распоряжение о передаче нам временно 1-й гвардейской танковой армии, которая находится ближе к нашему фронту.

По этому поводу мне позвонил по ВЧ Г. К. Жуков:

– Предупреждаю. Армия должна быть возвращена точно в таком же составе, в каком она к вам уходит!

Я обещал, но в свою очередь попросил, чтобы армия нам была выделена боеспособной…

Как мы и предполагали, после ликвидации восточно-померанской группировки противника нам предстояло принять участие в Берлинской операции.

В первых числах апреля меня вызвали в Ставку. Здесь была уточнена и утверждена задача войскам 2-го Белорусского фронта.

Разрабатывая Берлинскую операцию, советское командование учитывало сложившуюся к тому времени политическую и стратегическую обстановку. Несмотря на явный проигрыш войны, немецко-фашистское руководство еще на что-то надеялось. Почти полностью прекратив действия против союзников, гитлеровцы создавали крупную группировку против советских войск. Гитлер и его окружение все еще рассчитывали на какие-то комбинации, которые могли бы их спасти. Надо было положить конец этим попыткам. Отсюда задача наших войск: как можно быстрее разгромить немецко-фашистскую группировку на берлинском направлении, овладеть германской столицей и выйти на реку Эльба.

В общих чертах операция должна была развиваться следующим образом. Удар в общем направлении на Берлин наносит 1-й Белорусский фронт, одновременно частью сил обходя город с севера; 1-й Украинский фронт наносит рассекающий удар южнее Берлина, обходя город с юга. Наш, 2-й Белорусский, наносит рассекающий удар севернее Берлина, обеспечивая правый фланг 1-го Белорусского фронта от возможных контрударов противника с севера, и ликвидирует все вражеские войска севернее Берлина, прижимая их к морю.

Начало операции устанавливалось Ставкой для войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 16 апреля, для нас – 20 апреля. (Для нас срок определен с учетом перегруппировки войск с востока на запад.)

Надо сказать, что и эти четыре дня отсрочки мы получили только после того, как я раскрыл все трудности, которые стояли перед нами. Фронт нацеливался на новое направление, по существу не завершив предшествовавшую Восточно-Померанскую операцию. Нам отводился невероятно короткий срок на перегруппировку, хотя войска должны были преодолеть расстояние свыше 300 километров. Я попросил помочь фронту в сложной передислокации. Но дополнительный автотранспорт нам не выделили. Все это до предела сокращало время на подготовку сложнейшей операции по форсированию такой большой водной преграды, как Одер в его нижнем течении. По сути дела, войскам фронта предстояло начать наступление с ходу…

Тем не менее, наше наступление, начавшееся 20 апреля, шло успешно. К вечеру 25 апреля был завершен прорыв вражеской обороны на 20-километровом фронте. Наши войска подошли к реке Рандов. В результате боев на западном берегу Одера были полностью разгромлены не только части, оборонявшие этот рубеж, но и все резервы, которые подбрасывал сюда противник.

Тем временем войска 1-го Белорусского фронта, совершив маневр своими правофланговыми соединениями, обошли Берлин с севера и сомкнулись с частями 1-го Украинского фронта к западу от германской столицы. Берлинская группировка врага оказалась в кольце. Советские войска с тяжелыми боями продвигались к центру города.

Наконец, 8 мая 1945 года был подписан акт о полной, безоговорочной капитуляции немецко-фашистских вооруженных сил…

Наши солдаты ликовали. Я смотрел на их восторженные лица и радовался вместе с ними.

Победа! Это величайшее счастье для солдата – сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и благородный, выше которого нет ничего на земле!

Великая Отечественная война была всенародной. И победа над врагом тоже была победой всенародной. Армия и народ праздновали ее одной дружной семьей. И от этого еще полнее, еще больше было наше солдатское счастье…

И. С. Конев. Жуков и Сталин

(Из книги И. С. Конева «Записки командующего фронтом»)

В Ставке

…За четыре года войны нам, командующим фронтами, не раз приходилось докладывать Сталину о положении дел и предстоящих планах. Мы уже привыкли к обстановке, к тому, что Сталин и в момент наших докладов, и выслушивая наши соображения по ходу обсуждения вопросов, и высказывая свое мнение, и принимая соответствующие решения, – обычно делал все это не присаживаясь к столу. Зачастую он ходил по своему большому кабинету, останавливался временами перед тем из нас, к кому был намерен обратиться. И так, стоя, вел обсуждение того или иного вопроса. Мы все тоже, естественно, стояли. Члены Государственного Комитета Обороны, если они присутствовали на докладе, обычно сидели за столом для заседаний, обменивались между собой мнениями. Как правило, никаких вопросов нам, командующим фронтами, они не задавали. Сталин иногда обращался к ним с тем или иным вопросом, они высказывали свои суждения. Однако непосредственных указаний нам, командующим, помимо Сталина обычно никто не давал.

Во время докладов и последующего обсуждения мы чувствовали себя свободно. Обстановка ни в какой степени не давила на нас. Та скованность, то стояние перед Сталиным навытяжку, которые изображены в фильме «Падение Берлина», не имели ничего общего с действительностью. Сталин расхаживал по кабинету, дымя трубкой: он много курил. Другим тоже не возбранялось курить в его присутствии без специального на то разрешения. На столе всегда лежали коробки с папиросами.

Словом, атмосферы формальной субординации в кабинете Верховного Главнокомандующего не было.

Когда мы докладывали по карте, то ее развертывали на большом столе для заседаний. Сталин заходил с той же стороны, где стояли и мы. Следя за нашими пояснениями, он рассматривал карту.

Сталина интересовали на карте главным образом основные крупные географические пункты. Что же касается топографического изображения – рельеф, условия местности и так далее, – этим Сталин не интересовался. Мы знали заранее, что никаких вопросов в этом отношении у него не возникнет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: