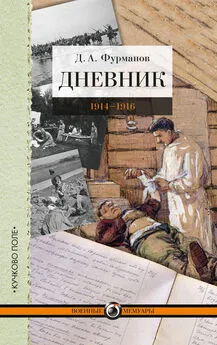

Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916

- Название:Дневник. 1914-1916

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Кучково поле»b717c753-ad6f-11e5-829e-0cc47a545a1e

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0551-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916 краткое содержание

Дмитрий Фурманов – военный и политический деятель, журналист, прозаик. Дневник охватывает период с 1914 по 1916 год и описывает события Первой мировой войны, во время которой автор служил в качестве брата милосердия на Кавказском фронте, в Галиции, под Двинском. Эти записи отличаются глубокой искренностью, автор делится своими личными впечатлениями, рассказывает о беседах с простыми солдатами и мирными жителями, непосредственными свидетелями военных действий и ситуации в тылу.

Книга адресована всем интересующимся военной историей.

Дневник. 1914-1916 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дети третьего, или лучше было бы сказать для последовательности – четвертого, типа – это в высшей степени активные, незадумывающиеся, решительные смельчаки, среди которых так много кандидатов на общественных деятелей, каторжников и попросту на дно. Они мало разбирались в газетах, мало ими интересовались, зато слышали все, что говорилось кругом, участвовали и громче всех горланили решительно во всех манифестациях, а после, задыхаясь от волнения, вдвоем или втроем вырабатывали план побега. Вначале это было можно устроить очень легко и они добирались благодаря ловкости и смышлености именно туда, куда хотели. Они приставали к солдатским полчищам и бежали за ними, словно дворовые собачонки. К ним обыкновенно скоро привыкали, без них даже скучали. В одном из кавказских полков перебывало до 40 мальчуганов – многие из них георгиевские кавалеры. И этим юным кавалерам удавались зачастую такие дела, которые, очевидно, взрослому были бы не под силу, а ему сходили с рук. Объявится мальчуган беженцем, высмотрит все, что нужно, и, пользуясь слабым дозором, упрыгнет к своим, как кошка. Но здесь, на западе, и такие «георгиевские кавалеры», которые попросту стаскивали кресты с убитых настоящих георгиевцев и ничтоже сумняшеся прицепляли их себе на грудь, попадались.

Рассыпались дети по отрядам, по санитарным поездам, но здесь их берут неохотно, и большая часть их все-таки при полках.

Но есть еще один промежуточный тип между детьми тыла и этими активными, незадумывающимися смельчаками. Дети этого последнего типа сразу даже и не поверили, что они могут на что-либо пригодиться, представляли себе побег как дело колоссальной сложности, а может быть, у них даже и мысли о побеге не зарождалось. Они заволновались только теперь, когда узнали о детских подвигах на передовых позициях, когда у них захватило дух от мысли, что и они могут оказаться такими же героями, что и о них будут писать, их портреты будут помещать в журналах. Они не представляют себе, конечно, жизни передовых позиций, или, точнее говоря, представляют ее фантастически, и потому, чем дальше думают, тем сильнее горит фантазия, тем неудержимей влечет их туда. И не потому они так долго молчали, что боялись чего-либо – нет, они просто самое дело представляли себе неосуществимым.

«Я уже много месяцев думаю об этом, – пишет один, – и теперь пришел к решительному заключению, так что, если не поможете, то я сам убегу». И дальше он довольно витиевато распространяется о тяжелой жизни в тылу: «Эта жизнь не только скучна, но и тяжела. Такая атмосфера сдавливает мое сердце». Он уже представляет себе ужасы, представляет, как будет тяжело, как придется реагировать: «Я знаю, что тяжело мне будет смотреть на все, что будет меня тогда окружать, но я все перенесу». Другого, которому шашка совсем не по силам, мне пришлось убеждать, что в кавалерию он ни в коем случае не подходит. И вот он мечется по лазаретам, чтоб там поработать как-нибудь неделю-другую, а потом, запасшись знаниями и уменьем, перебраться работать на позиции. Он прислал мне письмо, где справлялся о количестве раненых, о свободном месте, о способе перебраться в окопы. «Мне все равно, что делать, совершенно все равно, только быть бы там. Мне хочется жизнь свою положить».

Зачем ему хочется жизнь свою положить – бог его знает. Я так думаю, что не смерти, а геройства скорей ему хочется, Этого бесформенного, фантастического геройства, за которое сложено так много и бесполезно молодых жизней.

«Лежать в окопе ничего бы, да вша проела», – говорит солдат, и он борется со вшой, как и с другими невзгодами – с холодом, голодом, с болезнью, с опасностью… Выдумывает способы один за другим, один другого оригинальнее. То шпарит одежду кипятком, то закапывает ее в снег, то бьет ею с размаху о камни, то дерет ее лошадиной щеткой. «И ништо ее не берет, проклятую, ни жарой ее, ни холодом не побьешь», – говорит бедный солдат, когда на другой же час после встряски вша начинает гулять по телу. Дело доходит до нервности и до большого раздражения, когда солдат начинает ругать на чем свет стоит всех и вся, проклиная свою солдатскую долю. И бывают такие случаи, когда борьба со вшой разгорается почти в бою. Как-то пришлось мне быть в окопах на Стыри. Окопы наши – у Маюничей, неприятельские – на другой стороне реки, у Козлиничей, и расстояние между ними сажен 600–700. Была перестрелка по случайным перебежчикам с места на место. И вот одни австриец возмутительно и изумительно спокойно идет в деревню от кладбища, а место высокое, открытое, так что подбить его ничего не стоило. Ни выстрела, молчат наши. Офицер послал живей узнать, почему наши не стреляют. Вестовой прибежал, взял под козырек и торжественно объявил: «Заняты были, ваше благородие. Вшей ловили, а потому не видали его».

Крепко выругался офицер в ту минуту, а потом рассмеялся, вспомнил верно, как сам в землянке сидел полу-нагой, пока денщик выбивал ее, проклятую.

А вот еще случай. Вхожу в теплушку и вижу, что сидит в углу полунагой солдат и чего-то ищет в одежде. Больные у нас были на ту пору рассажены по частям, были и в одиночку, с подозрением на заразную болезнь, так что я не особенно удивился, застав его одного.

– Ты что тут сидишь? Больной?

– Никак нет.

– Ну а что ж?

Молчит. Поднял голову я, не глядя на штаны, ловко выбирает оттуда какие-то крошки и выбрасывает их на пол.

– Ну, как же ты попал сюда, что делаешь?

– Я со вшами, ваше благородие…

– Ловишь?

– Никак нет.

– А что?

– Бью их.

Я рассмеялся и ушел. Через полчаса, приблизительно я снова заглянул в теплушку, и солдат, все так же согнувшись, сидел над штанами и рубахой, выбрасывая оттуда заклятого врага.

Сидят казаки у костра и перебирают всякую всячину.

– А дорого все, – вздохнул один,

– Э-эх, дорого, – вздохнул другой.

– А все потому, что народу понабрано много.

– Много. Да што уж говорить – ему бы молоко пить, а его сунут в окопы. Какой он вояка? Ну и помрет как муха.

– А вот эту сволочь-то не возьмут, полицию, – злобно проговорил рыжеусый казак со свирепым, пропитым и отчаянным лицом.

– Кого надо оставят, небось, не промахнутся.

– А в Москве их бьют, каждую ночь то двоих, то троих прикроют.

– Да.

И откуда пришли к ним эти московские убийства – бог весть, но говорили они об этом уверенно и смело, как о всем известном факте. Замолчали. Сбоку сидел тут солдатик, он все время молчал и теперь оборвал это молчание первый:

– А далече до Стыря?

– Двенадцать верст.

– Не двенадцать – восемь, – поправил другой.

– Оно – где пойдешь, – сказал свирепый. – Если полем, так и пяти не будет.

Замолчали.

– Пора бы, кончить надо. – сказал рыжий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: