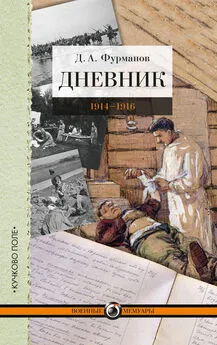

Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916

- Название:Дневник. 1914-1916

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Кучково поле»b717c753-ad6f-11e5-829e-0cc47a545a1e

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0551-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916 краткое содержание

Дмитрий Фурманов – военный и политический деятель, журналист, прозаик. Дневник охватывает период с 1914 по 1916 год и описывает события Первой мировой войны, во время которой автор служил в качестве брата милосердия на Кавказском фронте, в Галиции, под Двинском. Эти записи отличаются глубокой искренностью, автор делится своими личными впечатлениями, рассказывает о беседах с простыми солдатами и мирными жителями, непосредственными свидетелями военных действий и ситуации в тылу.

Книга адресована всем интересующимся военной историей.

Дневник. 1914-1916 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Никто ему не ответил. Сидели молча и тонкими прутьями колотили уголья; другие, опустив головы, о чем-то думали. Я не понял сразу, к чему он клонит разговор.

– Побаловались, и ладно, – продолжал он через минутку, – всех уж перебили…

– Мало осталось, скоро опять свидетельствовать будут. Все запасы разобрали, – как-то внезапно и оживленно заговорил другой казак, снимая шапку.

Он замолчал и вдруг злобно ударил хлыстом по углям. Искры полетели во все стороны, но никто не шелохнулся. Опять умолкли. И в этом молчании чувствовались тоска и усталость постоянного, нескончаемого ужаса войны.

Рафаловка, 5 декабря

Оки кружатся здесь всюду, не сознавая, не видя опасности! Убегают от родителей в свои родные деревни, а деревни под обстрелом; бегают по рельсам, щупают паровозы, играют найденными осколками, капсюлями неразорванных бомб. Недавно привезли в глазную больницу двух мальчиков-поляков: они нашли капсюль, стали колотить его и в результате дождались взрыва. Одному оторвало два пальца, обожгло все лицо и повредило глаза, другому выбило глаз.

Пас мальчуган скотину. Налетел аэроплан, и одна бомба ударила по стаду. Коровы лежали, и потому только одну убило и одну ранило, а мальчугану пробило ногу. Его принесли к нам дрожащего, белого, как снег; глаза были широко раскрыты, и было в них видно изумление и застывший ужас; из ноги выше колена, сквозь грязные штанишки просачивалась кровь; руки беспомощно были раскинуты по сторонам. Он не кричал, и можно было подумать, что он совершенно спокоен, только изумленные широкие глаза говорили о другом. Чувство ужаса и растерянности было настолько огромно, что на первое время совершенно заглушило боль от раны. В другое время батька с маткой привели к нам своего сынишку, лет 4–5. У него была замотана в какие-то тряпки левая кисть. Когда мы развернули тряпье, потянуло гнилью, видно было, что рана не свежая. Ребенку оторвало четыре пальца и разбило почти всю кисть до самого сгиба. Случилось это все во время бегства из деревни, когда неприятель уже открыл по ней артиллерийский огонь, но матка никак не хотела направить ребенка сюда, боясь, что мы увезем его с собою и никогда больше не отдадим, – она уже слышала о том, что раненых или заболевших детей эвакуируют наравне с прочими и поняла, конечно, по-своему. Эти несколько дней она мазала рану каким-то снадобьем, но так как тряпье присохло и мальчуган орал благим матом, когда она пыталась его оторвать, то матка просто выливала ему на кисть лекарство и тотчас укутывала новым тряпьем. С трудом мы сняли присохшую, заскорузлую тряпку, и перед глазами встала такая картина: три пальца были оторваны начисто, и на месте их зияли глубокие раны, терявшиеся в раздробленной кисти; указательный палец еще мотался, он уже почернел, подернулся какой-то плесенью и каждую минуту готов был отвалиться вам по себе. Была масса мелких косточек, торчащих во все стороны и, словно маслом, смазанных клейким, скользким гноем. В гною была вся кисть, гноем оклеены были отдельные кусочки растерзанного тела, гноем были спаяны косточки, как иглы торчавшие из глубины краснобурой, сморщившейся раны. Сделали, что было можно, и предложили матке переправить ребенка в Киев. Она отказалась наотрез, и уже сквозь слезы все причитывала, как ей тяжело будет с изуродованным ребенком. Так и не удалось ее уговорить. Два-три дня приводила она мальчика на перевязку, потом перестала. Может быть, пристроилась к другому отряду, а может, мальчик умер: у него уже были признаки зарождавшейся гангрены.

Большая близость между персоналом создается обыкновенно на почве протеста, на почве создания оппозиции врачам.

Так было на Кавказе, так здесь. Мы были как-то безразличны друг к другу помимо общей работы: в частной жизни каждый занят был своим делом. То есть дел особенных, пожалуй, и не было, но у каждого были свои любовные дела, и на это уходил досуг, а иногда и не только досуг. На этой почве создался и конфликт. У нас было положено в эту сферу не вмешиваться, оно бы так и шло, так оно и должно идти, но лишь до тех пор, пока не страдает общее дело. А тут получилась фальшивая картина. Врачи перестали работать, занятые своими частными делишками. Одна даже возмутительно демонстрировала свои похождения: целые дни прогуливалась под ручку с офицером по платформе, а на станции в это время кипела горячая работа. На нас указывали пальцами, нас то и дело спрашивали: «Где же ваши врачи? Почему вы одни работаете?» Дело кончилось тем, что нас прогнали из Рафаловки. Правда, все было обставлено иначе, иначе было мотивировано: нужно, дескать, разгрузить станцию, освободить пути, потому что замедляется подвоз снарядов и провиантов и проч., и проч. Но все мы понимали, что это лишь официальное оправдание нашего изгнания, на самом же деле мы пострадали совсем за другое. Тут-то вот и вышла размолвка. И эта размолвка сблизила персонал. Мы уже чувствуем себя товарищами, наполовину мы на «ты», мы связаны общим делом. И жизнь, частная наша жизнь просветлела. Стало легче и веселее.

У нас, собственно, нет определенной работы, т. е. нет той строгой грани, какая имеется, например, в работе отряда, лазарета, санитарного поезда. Одно время мы работали в Полицах, в здании станции, и тогда работа была исключительно перевязочная, другое время мы только перевозили их до Сарн, не дальше, и необходимую помощь оказывали по пути; теперь же, когда притихли бои и раненых нет, мы перевозим больных – и каких больных! Ужас берет, когда подумаешь, в каком аду непрестанно кружишься. На днях, например, в Коростень пришлось переправить сыпных, брюшных, венериков, оспенных, скарлатинных, чесоточных и рожистых. Все это за один раз – от одного ужаса к другому. Рожистые прямо страшны в своих белых повязках, где сделаны отверстия только для глаз, носа и губ. Войдешь ночью в вагон – ив полумраке, словно привидения, они протягивают руки и просят о помощи: то поправить упавшую повязку, то помазать просят. «Да чем я вам буду мазать, ребята?» – «Все равно чем, только помажьте, г. фельдшер».

Между прочим, я замечаю, что здесь ни один больной за все время нашей работы не обмолвился «братцем», тогда как на Кавказе это было обычное явление: зовет или доктором, или фельдшером, а женщин, в том числе и врачей, – всегда сестрицами, по-видимому, не подозревая того обстоятельства, что имеются на свете, кроме мужчин, и женщины-врачи. Выехали мы из Сарн поздним вечером, близ полуночи, и в Коростене были утром, часов в 8. Разгрузили быстро, быстро и продезинфицировались, но эти ужасные железнодорожники считают священной обязанностью продержать лишние 10–12 часов. Кстати, о дезинфекции: дрянная штука, не то что на Кавказе, где вагон держат минут 30–40 под паром, рассеивающим формалин. А здесь попросту побрызгали серно-карболовой водой – и конец. В Коростене образовался целый городок из заразных бараков. Теперь там тысяч до 2 эпидемических больных. Бараки стоят лицом в поле. И что за поле – красота! А тут еще снегом запорошило, да пурга поднялась, – так и тянет в себя. В кучу сложили грязное сено из матрацев и зажгли. Я пошел на огонь. И вот из пурги донеслось ко мне жалобное пение. Всмотрелся: едет телега, впереди поп, сзади человека 2–3. Шагают, словно тени. Везли хоронить какого-то беднягу. И так мне сделалось грустно от всего: и от этого жалобного пения, и от пурги, и от моей собственной тоски. По чему тоска? А бог ее знает – так вот пришла и зажала в тиски, а тут еще этот покойник… Подошел к вагонам. Девушки копали ямы для столбов; на этих столбах будут укреплены настилки, чтобы удобнее подавать и принимать больных. Девушки копают, копают молча, только разве очень уж резвая поднимет голову, окликнет подругу из дальней ямы, а сама наклонится и спрячется в яму, будто и не она крикнула. Возле ходит старичок-надсмотрщик. Мы разговорились. Оказывается, копают они таким образом целые дни, от 7 до 5, до того времени, как смеркнется, час имеют на обед и получают 40 копеек в день. «И это еще слава богу, – сказал старичок, – а то все по пятиалтынному платили, и то шли: есть надо, господин хороший». Но горе еще, пожалуй, и не в том: девушки все здоровые, кое-как могут проколотиться на 40 копеек. Беда в том, что все они теряют свою чистоту, и нет той девушки, которая при всем своем нежелании не отдала бы ее насильнику. В начале декабря в Коростене 14 солдат один за другим насиловали 15-летнюю девочку. Бедняжка умерла, а дело, кажется, замялось. Беженки все время кружатся возле солдат, а те, изголодавшись по телу, берут и по воле, и силой – как придется, благо тут судить да рядить некому. И страшно подумать, какими вернутся они после войны в свои деревни, сколько внесут они разврата, привыкнув к этой свободной, сладострастной жизни. В деревне уж долго-долго не будет прежней чистоты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: