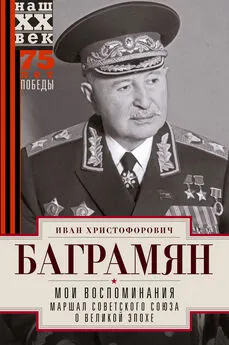

Иван Баграмян - Так начиналась война

- Название:Так начиналась война

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Баграмян - Так начиналась война краткое содержание

Свои воспоминания Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян начинает с августа 1940 года, когда он из Академии Генерального штаба прибыл в Киевский Особый военный округ на должность начальника оперативного отдела одной из армий. Автор знакомит читателя с подробностями важных событий начального периода Великой Отечественной войны, прослеживает, как рушился гитлеровский план блиц-крига с первых дней вторжения немецко-фашистских войск в пределы нашей Родины.

Так начиналась война - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— В селе немцы! Чуть было не попали к ним в лапы.

Мы не стали терять время, обошли село. Уже светало, когда приблизились к небольшому поселку Мелешки, раскинувшемуся на берегу реки Хорол. Гитлеровцев здесь не было, о чем нам сообщил хозяин крайней хаты. Убедившись, что мы советские командиры, он взялся указать нам брод. Переправились через реку уже засветло. Дальше идти было опасно: кругом открытое поле. Решили провести день в прибрежных зарослях неподалеку от хутора Червоный Кут. Заняли круговую оборону. Здесь на нас наткнулись вездесущие мальчишки из хутора. Поначалу они испугались вооруженных людей, но, разглядев красные звездочки на пилотках и фуражках, осмелели и разговорились. Эти глазастые пострелята многое знали. Сказали, что немцы сейчас только в Березовой Луке и Зуевцах — селах, расположенных по реке в нескольких километрах к северу и к югу от нас. Что делается к востоку, мальчуганы, к сожалению, не знали. Мы спросили ребят, нельзя ли достать в хуторе чего-нибудь съестного. Они пообещали разузнать. Я направил с ними подполковника Соловьева, своего рассудительного и степенного помощника. Скоро он вернулся с двумя пожилыми колхозниками. Все трое были нагружены мешками с едой, бидонами с молоком. Один из колхозников взялся нас проводить к селу Рашивка, где, по слухам, еще вчера видели красноармейцев. Выступили в сумерках. Кругом было тихо: ни выстрелов, ни фашистских ракет! У Рашивки простились с нашим проводником и зашагали дальше. Рассвет застал нас у хутора Саранчова Долина. Укрылись в лесу, тянувшемся вдоль реки Псел, заняли круговую оборону и выслали дозор к дороге. В полдень дозорные доложили, что с севера движется небольшая колонна автомашин. Я приказал приготовиться к бою.

Передняя машина, не дойдя до хутора, остановилась. В кузове сидели красноармейцы. С радостными возгласами мы бросились к ним. Из кабины выпрыгнул молодой сержант. Он с удивлением разглядывал нас, изнуренных, сильно обросших. Увидев меня, отдал честь, доложил:

— Дозор разведывательного отряда. Старший дозора сержант Морозов.

Мы узнали, что отряд послан командиром отдельного саперного батальона из города Гадяч с целью выяснить местонахождение противника и группировку его сил. Узнав от нас, где располагаются передовые отряды гитлеровцев, дозорные двинулись своей дорогой, мы же зашагали на восток. В крупном селе Сары нас гостеприимно встретили жители, разместили по дворам, накормили. В этом селе, расположенном в ничейной полосе, куда проникала только наша разведка, продолжали функционировать сельсовет и правление колхоза. Буквально под носом у гитлеровцев они оказывали помощь бойцам, выходившим из окружения. Из сельсовета я связался по телефону с командиром саперного батальона, дислоцировавшегося в Гадяче. Он выслал за нами машины.

Нас подвезли к небольшому зданию. Ко мне шагнул офицер. Четко — сразу виден кадровый командир! — представился:

— Капитан Кулешов, начальник гарнизона города Гадяч.

Он пригласил меня в кабинет, а своему помощнику по материальному обеспечению приказал немедленно разместить на отдых прибывших со мной людей.

С наслаждением погрузившись в мягкое старое кресло, обитое дерматином неопределенного цвета, я внимательно выслушал капитана. Он доложил обстановку в районе действий гарнизона и охарактеризовал состав сил, которыми он располагает. Из рассказа капитана я узнал следующее.

Капитан Кулешов — командир 519-го отдельного саперного батальона. Его часть формировалась здесь, в Гадяче, когда фашисты рассекли войска нашего фронта. Узнав об этом и посоветовавшись с комиссаром батальона Медведевым, капитан принял решение организовать оборону города, который внезапно оказался на переднем крае боевых действий. Как начальник гарнизона, он подчинил себе дорожно-строительный отряд капитана Мишина и местный истребительный батальон, которым командовал начальник городской милиции Герченко. Немедленно были начаты работы по строительству оборонительных рубежей, в чем деятельно участвовали жители города.

Разведгруппы, регулярно высылаемые Кулешовым на Лохвицу, имели неоднократные стычки с отдельными подразделениями 3-й танковой дивизии противника, преграждавшей пути отхода наших войск. В этих боях были захвачены пленные и первые боевые трофеи: автомашины, рации, штабные документы.

— А также вот это. — Бравый капитан высыпал на стол десятка два немецких железных крестов.

Первые дни после того, как на тылы войск Юго-Западного фронта вышли фашистские танковые группировки, гарнизон города Гадяч являлся единственной частью, которая на участке в несколько десятков километров преграждала пути продвижения противника на восток. При этом капитан Кулешов действовал на свой страх и риск: связи с вышестоящим командованием у него не было. Сейчас он стал получать указания непосредственно из штаба Юго-Западного фронта нового состава, начальником которого назначен генерал-майор А. П. Покровский.

Гарнизон Гадяча оказывал большую помощь выходившим из окружения. Сколько людей, оборванных, голодных, израненных, одели, обули и накормили хозяйственники гарнизона во главе с Алексеевым и Горчаковым. Эту дружескую заботу испытал и наш отряд.

В Гадяче мы пытались узнать о судьбе штабной колонны, с которой мы разминулись. Но никто ничего определенного сказать не мог. Позднее, когда мы встретились с моим заместителем подполковником И. С. Глебовым и другими товарищами по штабу фронта, стали известны печальные подробности. Я прежде всего спросил Глебова, почему колонна штаба фронта замешкалась в Городищах и не последовала за нашим отрядом. Глебов удивленно посмотрел на меня:

— А разве генерал Кирпонос не предупредил вас? Ведь он же рассчитывал демонстративной атакой вашего отряда в направлении Сенчи лишь отвлечь внимание противника. Колонна тем временем должна была двинуться на север и форсировать Многу у деревни Вороньки…

(Так вот в чем дело… Нет, я не мог обижаться на Кирпоноса за то, что он скрыл от меня свой замысел. Это право командующего — не раскрывать перед подчиненным всех карт, тем более когда тому поручается демонстративная атака, — пусть старается изо всех сил, как если бы действовал на направлении главного удара).

Далее Глебов рассказал, что начало было удачным. Скрытно прошли вдоль правого берега Многи, захватили Вороньки и переправились через реку. На рассвете 20 сентября оказались у хутора Дрюковщина — километрах в пятнадцати юго-западнее Лохвицы. Здесь, в роще Шумейково, остановились на дневку.

В колонне штаба фронта насчитывалось более тысячи человек, из них 800 офицеров. С ними по-прежнему находились генерал-полковник М. П. Кирпонос, члены Военного совета фронта М. А. Бурмистенко, дивизионный комиссар Е. П. Рыков, генерал-майоры В. И. Тупиков, Д. М. Добыкин, А. И. Данилов, В. В. Панюхов, командующий 5-й армией генерал-майор М. И. Потапов, члены Военного совета этой армии дивизионный комиссар М. С. Никишев, бригадный комиссар Е. А. Кальченко, начальник штаба армии генерал-майор Д. С. Писаревский, начальник ветслужбы А. М. Пенионжко и другие товарищи. С колонной следовали 6 бронемашин, 2 противотанковых орудия и 5 счетверенных зенитных пулеметных установок.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: