Арнольд Гессен - Жизнь поэта

- Название:Жизнь поэта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1972

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арнольд Гессен - Жизнь поэта краткое содержание

В последний вечер восемнадцатого столетия, 31 декабря 1800 года, у Пушкиных собрались гости. Стол был парадно накрыт. Ждали наступления Нового года, нового, девятнадцатого столетия.

Читались стихи, хозяйка дома, Надежда Осиповна, «прекрасная креолка», внучка арапа Петра Великого, вполголоса подпевая, исполняла на клавесине романсы.

Ровно в полночь раздался звон часов. Первый удар, за ним второй, третий... последний - двенадцатый... Гости подняли бокалы, поздравили друг друга:

- С Новым годом! С новым столетием!

Звон бокалов и громкие голоса гостей разбудили спавшего в соседней комнате маленького сына Пушкиных, Александра. Ему было всего полтора года. Как гласит легенда, он соскочил с кроватки, тихонько приоткрыл дверь в комнату, где собрались гости, и в одной рубашонке, ослепленный множеством свечей, остановился у порога.

Испуганная, за ребенком бросилась няня, крепостная Пушкиных Ульяна Яковлева. Но мать, Надежда Осиповна, остановила ее.

Тронутая неожиданным появлением сына на пороге нового века, она взяла его на руки, высоко подняла над головой и сказала, восторженно обращаясь к гостям:

- Вот кто переступил порог нового столетия!.. Вот кто в нем будет жить!..

Это были вещие слова, пророчество матери своему ребенку.

Пушкин перешагнул уже через два столетия. Он перешагнет и через тысячелетия...

Жизнь поэта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Булгарин приписал его перу Пушкина и поместил в «Северной пчеле» анекдот о некоем «французском стихотворце, служащем усерднее Бахусу и Плутусу, нежели музам».

Пушкин ответил на этот выпад эпиграммой в адрес некоего Видока Фиглярина, в котором все узнали Фаддея Булгарина, и вслед за нею - второй:

Не то беда, Авдей Флюгарин,

Что родом ты не русский барин,

Что на Парнасе ты цыган,

Что в свете ты Видок Фиглярин:

Беда, что скучен твой роман.

Имя Видока Пушкин не зря приобщил к фамилии Фиглярина - Булгарина. Во Франции вышли в ту пору Записки парижского палача и полицейского сыщика Видока, и Пушкин поместил в «Литературной газете» статью «О записках Видока», в которой нетрудно было определить острую памфлетную характеристику Булгарина. Одновременно была печатно разоблачена связь Булгарина с III отделением.

Булгарин провозгласил тогда «совершенное падение» Пушкина как поэта, поместив в «Северной пчеле» резко отрицательный отзыв о только что появившейся седьмой главе «Евгения Онегина». Он писал, что у Пушкина сердце, «как устрица, и голова - род побрякушки, набитой гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея», что он «чванится перед чернью дворянством, а тайком ползает у ног сильных» и т. д., и т. д.

Даже Николай I был возмущен этой «несправедливейшей и пошлейшей» статьей Булгарина. Бенкендорф защитил, однако, свого агента и не почел возможным закрыть его журнал. Булгарин между тем не унимался и выступил с новыми нападками на Пушкина. Он писал о забавности аристократических замашек некоего «мулата-поэта», возомнившего, что один из его предков - негритянский принц, тогда как этот принц был куплен пьяным шкипером в одном из портов «за бутылку рома». Пушкин ответил на новый выпад Булгарина стихотворением «Моя родословная» и эпиграммой:

Говоришь, за бочку рома;

Не завидное добро.

Ты дороже, сидя дома,

Продаешь свое перо.

В письмах к Плетневу Пушкин писал, что «русская словесность головою выдана Булгарину», что «в России пишет один Булгарин...», «Руки чешутся, хочется раздавить Булгарина».

* * *

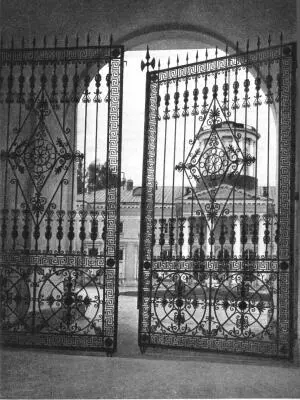

Архангельское, усадьба князя Н. Б. Юсупова. Въездные ворота. Фотография.

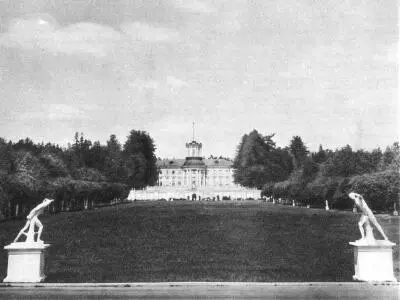

Архангельское. Вид дворца со стороны парка. Фотография.

Большим нападкам подвергся вскоре Пушкин за написанное в Москве 23 апреля 1830 года стихотворение «К вельможе», адресованное князю Николаю Борисовичу Юсупову.

Этот сановник екатерининской эпохи объездил всю Европу. Встречался с Бомарше, посетил Вольтера в Фернее, был посланником при Ватикане, в Венеции и Неаполе. «Поняв жизни цель», живя для жизни, «смолоду ее разнообразив», увидел он Версаль, когда «там ликовало все», и снова оказался в Париже в дни революции...

Все изменилося. Ты видел вихорь бури,

Падение всего, союз ума и фурий,

Свободой грозною воздвигнутый закон,

Под гильотиною Версаль и Трианон

И мрачным ужасом смененные забавы.

Преобразился мир при громах новой славы.

Возвратившись из-за границы, Юсупов заведовал императорскими театрами и Эрмитажем и последние годы жил в своем великолепном подмосковном Архангельском.

Пушкин любил слушать рассказы деятелей XVIII века о былом. Получив приглашение Юсупова посетить его, он обратился к нему со стихотворным посланием, в котором нарисовал образ екатерининского вельможи, продолжающего жить в новой эпохе XIX века:

Один всё тот же ты. Ступив за твой порог,

Я вдруг переношусь во дни Екатерины.

Книгохранилище, кумиры, и картины,

И стройные сады свидетельствуют мне,

Что благосклонствуешь ты музам в тишине,

Что ими в праздности ты дышишь благородной.

Я слушаю тебя: твой разговор свободный

Исполнен юности. Влиянье красоты

Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты

И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой.

Беспечно окружась Корреджием, Кановой,

Ты, не участвуя в волнениях мирских,

Порой насмешливо в окно глядишь на них

И видишь оборот во всем кругообразный.

В этом послании Пушкин далек был от всякой лести Юсупову. Но Н. Полевой, недавно еще благожелательно относившийся к Пушкину, поместил в своей газете «Московский телеграф» памфлет «Утро в кабинете знатного барина», в котором показал Пушкина, явившегося к вельможе с благодарственным посланием за выпрошенное приглашение к столу.

Недостойному выпаду Полевого мог позавидовать Булгарин, но ответил на него не Пушкин, а Белинский: «Некоторые крикливые глупцы, - писал он, - не поняв этого стихотворения, осмеливались, в своих полемических выходках, бросать тень на характер великого поэта, думая видеть лесть там, где должно видеть только в высшей степени художественное постижение и изображение целой эпохи в лице одного из замечательнейших ее представителей... Этот портрет вельможи старого времени - дивная реставрация руины в первобытный вид здания. Это мог сделать только Пушкин».

* * *

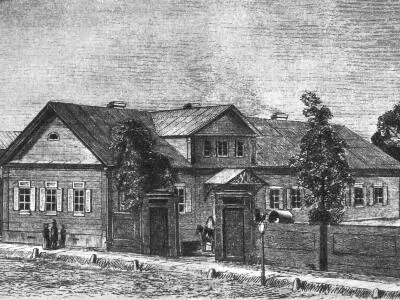

Дом Гончаровых в Москве, на Большой Никитской, 50.

Журнальная борьба с литературными недругами и всякого рода неприятности, терзавшие Пушкина весною 1830 года в Москве, по-прежнему не могли отвлечь его от мысли о Наталье Гончаровой. Чувство поэта к ней росло, и он решил сделать новую попытку добиться ее руки. Полученное перед тем спокойное «милостивое» письмо от матери Гончаровой давало к тому основание.

5 апреля он в большом письме к ней горячо и откровенно выразил свои опасения и сомнения по поводу того, принесет ли их брак счастье ее дочери, а в апреле, в первый день пасхи, решил пойти к Гончаровым, на Большую Никитскую (ныне улица Герцена).

- Дай мне, пожалуйста, твой фрак, - обратился он к своему другу П. В. Нащокину. - Я свой не захватил, да, кажется, у меня и нет его...

Фрак оказался «счастливым», шутил позже Пушкин. Предложение его Наталье Гончаровой было принято. Безмерно счастливый, он сразу же сообщил об этом родителям:

«Я намерен жениться на молодой девушке, которую люблю уже год, - м-ль Натали Гончаровой. Я получил ее согласие, а также и согласие ее матери. Прошу вашего благословения, не как пустой формальности, но с внутренним убеждением, что это благословение необходимо для моего благополучия - и да будет вторая половина моего существования более для вас утешительна, чем моя печальная молодость».

В ответ на это Сергей Львович, отец, выделил сыну часть сельца Кистеневки, Сергачского уезда, - небольшую долю его нижегородского имения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юлий Гессен - Жизнь евреев в России [litres]](/books/1067111/yulij-gessen-zhizn-evreev-v-rossii-litres.webp)