Израиль Быховский - Рассказы о русских кораблестроителях

- Название:Рассказы о русских кораблестроителях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Судостроение

- Год:1966

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Израиль Быховский - Рассказы о русских кораблестроителях краткое содержание

Книга содержит рассказы-очерки о жизни, деятельности и творческом наследии талантливых русских кораблестроителей прошлых столетий и изобретателей-конструкторов первых отечественных подводных лодок. В первой части книги автор рассказывает о потомственных создателях парусных и паровых судов — О.П., И.П. и И.А. Амосовых, Г.А. и М.М. Окуневых, А.А. и А.А. Поповых. Во второй части повествуется об изобретателях опытных подводных кораблей прошлого — Е.П.Никонове, С.А.Ромодановском, К.Г.Чарновском, К.А.Шильдере и О.С.Костовиче. Все очерки и рассказы, созданные на документальном материале, рассчитаны на широкий круг читателей, интересующихся историей отечественного кораблестроения.

Рассказы о русских кораблестроителях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Многие выходцы из потомственных семей первых архангелогородских и холмогорских кораблестроителей и мореходов — Амосовых, Бажениных, Ершовых, Игнатьевых, Ломоносовых, Портновых и других — вместо традиционных «ладьей» и «кочей» стали создавать многопушечные боевые корабли: «Рафаил», «Ягудиил», «Селафаил», «Уриил», «Варахиил» и прочие. Эти корабли выдержали экзамен на прочность и мореходные качества. Они прошли по океанским просторам вокруг Скандинавии из Архангельска в* Ревель, а затем в Кронштадт. Бесстрашные «птенцы» Петра I — капитаны Иван и Наум Сеня-вины, Ипат Муханов вели эти суда морскими дорогами. В петровском флоте построенные на Соломбале корабли стали называть «архангелогородскими». Некоторые из них в 1719 году принимали участие в победном бою русского парусного флота в открытом море у острова Эзель (ныне Саремаа).

Постройка боевых кораблей поставила перед кораблестроителями новые задачи по вооружению кораблей. Кораблестроитель должен был умело разместить на борту боевого корабля необходимое количество артиллерий-

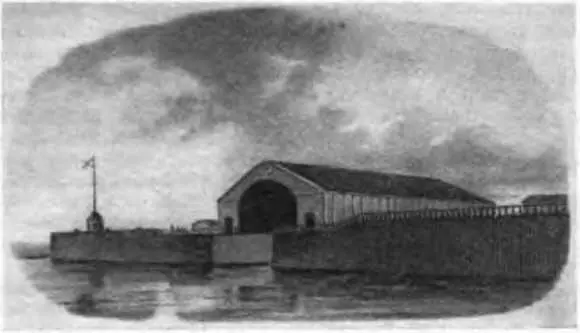

Крытый эллмнг Архангельского адмиралтейства на о. Соломбала в середине XVIII века.

ских орудий, а кроме того, предусмотреть безопасное хранение на борту артиллерийского боезапаса. Для того чтобы решить эти задачи, необходимо было в помощь кораблестроителю дать человека, владеющего знаниями по вооружению корабля. Так родилась вызванная к жизни новыми требованиями узкая кораблестроительная специальность корабельного комендора (так называли специалистов по вооружению боевых кораблей). Не следует путать понятие корабельный комендор второй половины XVIII века с более поздним понятием комендор — корабельный артиллерист.

В рассматриваемый период корабельные комендоры принимали участие в проектировании военных судов различных типов, а также в проектировании на них крюйт-камер (пороховых погребов), артиллерийских палуб с подкреплениями для орудийных установок и орудийных портов. В период строительства военного судна они руководили также всеми работами по вооружению и оснастке. Кроме того, корабельные комендоры выполняли функции, схожие с обязанностями современных заведующих отделами кадров.

Во второй половине шестидесятых годов XVIII века, т. е. в те годы, когда правительство Екатерины II стало энергично возрождать флот, пришедший в упадок после смерти Петра I, в Архангельском адмиралтействе служил корабельным комендором бывший помор Петр Амосов. Предполагают, что он был одним из прямых потомков той давней династии первых мореплавателей-поморов Амосовых, о которой упоминалось выше. К сожале-12 нию, пока не удалось разыскать каких-либо подробных

сведений об этом человеке. Известно лишь, что жил он со своей семьей в Архангельске и в течение долгих лет работал в адмиралтействе, ведая вооружением всех строившихся там военных кораблей. У Петра Амосова было три сына: Осип, Иван и Афанасий, которые по установившейся в семье традиции избрали привычное морское дело. Осип Петрович и Иван Петрович стали известными кораблестроителями, корабельных дел мастерами. Младший сын Петра Амосова — Афанасий Петрович окончил штурманское училище, плавал штурманом вначале на Севере, а затем на кораблях Балтийского флота, стал обер-офицером [56, 71].

Наш рассказ — о кораблестроителях, поэтому перейдем к описанию жизни и деятельности старших братьев Амосовых.

В те годы семья Петра Амосова проживала в Солом-бале, в собственном доме. Так уже повелось, что в адмиралтейской слободке определяли десяти-двенадцатилет-них мальчишек в ученье к именитым корабельным мастерам местного адмиралтейства. Тогда еще не существовало никаких учебных заведений для подготовки кораблестроителей. Корабельные мастера в процессе постройки кораблей передавали свои знания и опыт подрастающему поколению.

Когда в 1788 году старшему сыну корабельного комендора Осипу исполнилось 12 лет, отец отвел мальчика к своему приятелю — самому опытному в адмиралтействе корабельному мастеру полковничьего ранга, управлявшему тогда верфью,—Михаилу Дмитриевичу Портнову.

Портнов определил Осипа на службу в адмиралтейство «тимерманским учеником 2-го класса». Так началось почти десятилетнее ученье корабельному делу. После неизбежных побегушек Осип Петрович выучился искусно плотничать, разбираться в судовых чертежах, да и сам начал довольно сносно чертить. Когда обучение было завершено и ученик сдал своему учителю экзамен, юношу произвели в «обученные тимерманы» — так тогда именовали старшего- плотника, умевшего разбираться в корабельных чертежах и руководить отдельными операциями кораблестроительных работ [59].

Вначале под руководством своего учителя Портнова, а затем другого, тоже весьма опытного корабельного мастера Игнатьева вплоть до 1791 года трудился Осип Петрович Амосов обученным тимерманом в Архангельском адмиралтействе на постройке фрегатов и ксфаблей для Балтийского флота. Весной того же года 25-летний Осип был произведен в корабельнь!е подмастерья и, получив чин прапорщика [66], отбыл на новое место службы — в Санкт-Петербургское Главное Адмиралтейство.

Корабли для Балтийского флота, построенные Главным Адмиралтейством, были тогда лучшего качества, чем построенные в Архангельске. Лес, доставлявшийся из Казанской и Архангельской губерний в Петербург, обязательно высушивали; поэтому суда из такого материала были менее подвержены рассыханию, а следовательно, оказывались и долговечнее архангельских, построенных из сырого подручного леса. Кроме того, в столичном Адмиралтействе были сосредоточены лучшие кораблестроители всей страны. И снова Осипу Петровичу Амосову посчастливилось — его наставниками стали опытные корабельные мастера: Сарычев, Массальский и Кутыгин.

Осип Петрович проработал в Петербурге почти 10 лет, и все это время он принимал участие в постройке военных кораблей. Став опытным кораблестроителем, он ожидал, что вот-вот будет произведен в корабельные мастера и станет самостоятельно строить корабли, но надежды его не сбылись. В то время поступавшие из Архангельской губернии лесоматериалы для отечественного кораблестроения отличались плохим качеством. Потребовалось срочно навести порядок в лесном хозяйстве этой губернии. Для этой цели необходимо было назначить хорошего организатора из числа опытных и деятельных кораблестроителей. Выбор начальства пал на Осипа Петровича Амосова, поскольку он был выходцем из Архангельской губернии и хорошо знал местные условия.

Амосова сделали форштеймейстером-лесничим и назначили заведовать всеми корабельными лесами Архангельской губернии. Пришлось ему взяться за лесозаготовки, да за отбор и сортировку лесоматериалов для постройки кораблей. Амосов стал большим начальником в губернии, пользовался уважением и почетом, но, несмотря на этб, мечтал вернуться к любимому корабельному делу. Осип Петрович писал одно прошение за другим, одну докладную за другой, умолял, чтобы дали ему возможность снова строить корабли в каком угодно адмиралтействе. Видимо, его неоднократные обращения нашли отклик у власть имущих начальников. В апреле 1805 года Осип Амосов был, наконец, назначен корабельным мастером и откомандирован для дальнейшей службы в Севастопольское адмиралтейство. К сожалению, там он пробыл недолго. Об его опыте и хозяйственной хватке знали в Санкт-Петербурге и забрали в Дирекцию кораблестроения Морского департамента. Амосов стал заниматься материальным обеспечением строительства и ремонта военных судов на верфях адмиралтейств всех портов тогдашней России.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/1059548/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie.webp)