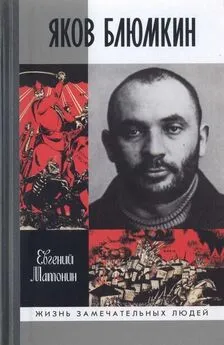

Евгений Матонин - Яков Блюмкин: Ошибка резидента

- Название:Яков Блюмкин: Ошибка резидента

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03863-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Матонин - Яков Блюмкин: Ошибка резидента краткое содержание

Короткая жизнь Якова Блюмкина (1900–1929) до сих пор остается вереницей загадок, тайн, «белых пятен», хотя он дружил, враждовал, застольничал со многими литераторами, среди них Есенин, Маяковский, Мандельштам, Георгий Иванов… Одни оставили о нем воспоминания, похожие на памфлеты, другие включили в произведения: «Человек, среди толпы народа / Застреливший императорского посла, / Подошел пожать мне руку, / Поблагодарить за мои стихи» (Н. Гумилёв). И это — убийство в 1918-м германского посла фон Мирбаха, давшее старт восстанию левых эсеров против большевистского правительства (как принято считать), — единственный факт его биографии, не подлежащий сомнению. Остальные невероятные приключения и обличья Блюмкина — чекист, организатор революции в Персии, «диктатор» Монголии, искатель клада барона Унгерна, военный советник в Китае, советский разведчик-нелегал на Ближнем Востоке, жертва предательства любимой женщины — воспринимаются как мифология, созданная не без его участия. Кем же он был на самом деле — революционером, авантюристом, разведчиком, провокатором, тайным агентом высланного из СССР Троцкого? Евгений Матонин, известный кинодокументалист, автор книг «Иосип Броз Тито», «Никола Тесла» («ЖЗЛ»), предпринял, пожалуй, первую попытку восстановить на основе сохранившихся документов, исторических исследований русской революции, воспоминаний реальную биографию этого колоритного «героя» своего времени, который являл собой все противоречия эпохи великих потрясений.

знак информационной продукции 16+

Яков Блюмкин: Ошибка резидента - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как и чему учился Блюмкин на Восточном отделении Военной академии, можно, однако, судить по косвенным сведениям. В 1923 году в Москве вышел сборник «Военная академия за пять лет» с монументальной фигурой на обложке Троцкого, простирающего руку куда-то вдаль на фоне парящих в небе аэропланов (которого изобразил известный художник Юрий Анненков).

Среди статей о различных областях работы Академии есть и такая: «Восточный отдел Военной Академии». Ее автор — Батырбек Абуков, один из недавних руководителей Иранской компартии и создателей «Персидской Красной Армии». Судя по тому, как подробно Абуков описывает особенности учебного процесса на Восточном отделении, он, похоже, имел отношение к его администрации. Возможно, Абуков сыграл свою роль и в том, что Блюмкина приняли в число слушателей отделения — они хорошо знали друг друга по Персии.

Сначала занятия на Восточном отделении начинались в 18.00 и заканчивались в 21.15. Слушатели занимались в общей сложности по 24 часа в неделю. Так что у Блюмкина оставалось время для общения с поэтами и сидения в кафе. Лекции проходили без строгой регулярности, да и вообще в первый год существования Восточное отделение больше походило на языковые курсы. С 12 февраля по 30 декабря 1920 года было прочитано 7689 часов лекций по восточным языкам, 2560 часов по языкам западным, 45 часов по общеобразовательным предметам и 52 часа по страноведению. Но постепенно ситуация менялась.

Примерно со второй половины 1921 года учебный процесс Восточного отделения (в 1922 году оно было переименовано в Восточный отдел) стал упорядочиваться и становиться более напряженным. Слушатели начали изучать социально-политические, военные, юридические дисциплины. Им, к примеру, преподавали такие совершенно разные предметы, как железнодорожное хозяйство, мусульманское право или история социализма. Изучались как западные языки — английский, французский, так и восточные — арабский, китайский, японский, турецкий, урду, персидский.

«Жизнь в академии была очень примитивной, — вспоминал Александр Бармин. — Мы были лишены какого-либо комфорта, к которому привыкли в Оксфорде или Сорбонне. Конечно, республика заботилась о нас, но то, что она нам давала, было одновременно и мало и много: питание, жилье и форму. Последняя отличалась известным шиком. Многие из нас носили темно-красные кавалерийские галифе с желтыми лампасами. Рослые, загорелые парни ходили из класса в класс во всем этом великолепии с орденами на защитных или голубых гимнастерках, в сапогах, со стопками книг и буханками хлеба под мышкой. Вместе со своими учителями, бывшими генералами императорской армии, они терпеливо стояли в очереди за талонами на питание. К двум часам дня мы, как правило, уже съедали свою дневную норму хлеба, получали жидкий суп, и, чтобы заглушить чувство голода, нам оставалось только пить несладкий чай».

Обучение длилось три года. После второго курса слушатель должен был написать и защитить работу по определенной теме. Затем предполагалась шестимесячная стажировка в стране изучаемого языка. То есть Блюмкину вновь «светила» Персия, где его знали под именем «Якуб-заде». Если бы, конечно, его туда теперь впустили. Впрочем, до этого дело так и не дошло.

В 1922 году штатное расписание Восточного отдела включало в себя начальника, комиссара, двух старших преподавателей (один — по Ближнему и Среднему Востоку, другой — по Дальнему Востоку), 17 преподавателей и 80 слушателей. На 27 сентября 1922 года в Восточном отделе числились 73 слушателя.

В августе 1921 года начальником Академии был назначен командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский, но год спустя он снова уехал к месту своей основной службы.

Что можно сказать об академических успехах Блюмкина? Да почти ничего. Как уже говорилось, в его личном деле нет никакой информации о его отметках, выполненных учебных работах, характеристиках — в общем, всего того, что обычно остается в учебном заведении после студента, курсанта или даже школьника.

В сборнике «Военная академия за пять лет» есть глава «Наши герои». Блюмкина, понятно, среди них нет. Но там нет и многих других слушателей и выпускников 1920-х годов, кто оставил заметный след в истории советской разведки и дипломатии. Восточное отделение, к примеру, окончили бывший левый эсер и начальник Блюмкина по ВЧК Григорий Закс, будущий маршал Советского Союза и герой Сталинграда Василий Чуйков, известный советский разведчик и один из организаторов убийства Троцкого Наум Эйтингон, первый руководитель Института военных переводчиков и один из первых советских футбольных судей генерал-лейтенант Николай Биязи и другие известные люди.

Что касается Блюмкина, то вряд ли он был прилежным учащимся. Хотя нет никаких оснований полагать, что учиться он не хотел. Как многие люди «из низов», он жадно стремился к знаниям. Другое дело, что слишком «живой» (одна из конспиративных кличек Блюмкина, кстати, была «Живой») характер «романтика революции», думается, мало способствовал тому, чтобы день ото дня корпеть над конспектами. Да и обстановка в стране пока не позволяла спокойно учиться.

Курсантов и слушателей Академии то и дело отрывали от занятий и бросали в «горячие точки», которых тогда было предостаточно. Весной 1921 года им было приказано круглосуточно оставаться в стенах Академии. Слушателям раздали винтовки, ночевали они в аудиториях, которые на ночь превращались в казармы. Обстановка была серьезной: в Кронштадте вспыхнуло восстание моряков под лозунгом «За Советы без коммунистов!», в Тамбовской губернии разгоралась крестьянская война [36] Кронштадтским восстанием, мятежом (1–8 марта 1921 года) называют вооруженное выступление гарнизона Кронштадта и ряда кораблей Балтийского флота против политики военного коммунизма, принятой в условиях Гражданской войны (в частности, государственное распределение продуктов по классовому признаку — так называемая карточная система, всеобщая трудовая повинность, уравнительная оплата труда и т. д.). По этой же причине осенью 1918-го началось антибольшевистское восстание крестьян Тамбовской и части Воронежской губерний, возглавленное эсером А. С. Антоновым («антоновщина»), разросшееся к лету 1919-го до полномасштабной крестьянской войны; в 1921-м восстание подавлено красными войсками под руководством М. Н. Тухачевского (участвовал и в подавлении Кронштадтского мятежа). — Прим. ред.

.

Многие из будущих «красных Генштабистов» сами весьма охотно покидали Академию, уезжая заниматься привычной им «боевой работой». В этом смысле интересен пример знаменитого Василия Ивановича Чапаева, который был принят в Академию одним из первых, оказался довольно способным слушателем, но через несколько месяцев попросился обратно на фронт. «Преподавание в академии мне не приносит никакой пользы, — писал Чапаев в январе 1919 года, — что преподают, это я прошел на практике. Вы знаете, что я нуждаюсь в общеобразовательном цензе, которого я здесь не получаю» [37] Известен рассказ о том, как на экзамене Чапаев не смог ответить, где находится Лондон и где протекает река Сена, что, впрочем, не мешало ему спорить с преподавателями о решениях тактических задач. Причем педагоги ценили мнения Чапаева, даже называли их «замечательными и оригинальными», но сетовали, что он не умеет их правильно оформлять. «Вот, погодите, поучусь в академии, тогда буду штабные документы выполнять хорошо», — отвечал им Чапаев.

. В феврале того же года он снова вернулся на фронт.

Интервал:

Закладка: